十九世紀から二十世紀の初めにかけてヒマラヤ地域をはじめとする内陸アジアに幾つかの先駆的な探検調査が行われた。スウェン・ヘディンのトランス・ヒマラヤの踏査やキントゥップによってツァンポー河とブラマプトラ河とが連続していることがわかったのもこのころのことである。

当時のネパールは江戸時代の日本のように鎖国政策をとっており、ほとんどの外国人には禁断の地であった。だから世界最高峰チョモランマ峰などネパール領内の高峰の、最初の高度決定は遠く離れたインド領シワリーク丘陵地やマハバラート山脈上の基点から行われた。これらの一連の測量とともに地質学、地理学、生物学などの自然科学分野の観察が積み重ねられていった。

十九世紀の初期ネパール領内に入ることのできなかったインドやヨーロッパの研究者は、ダージリン周辺などから望遠鏡でネパール・ヒマラヤの山々や氷河の観察を行ったが、ネパール・ヒマラヤに氷河を発見することはできなかったといわれている(文献35)。いったい、どうしてネパール・ヒマラヤに氷河を見つけることができなかったのであろうか。

ネパール・ヒマラヤの高峰に登る人たちは、東ネパールのクンブ氷河下流部のように氷河上のベース・キャンプを作るまでに氷河上を厚く覆う岩屑の上を数日間歩かされる。一般にネパール・ヒマラヤ南面の大きな氷河は岩屑層が多く、氷河の下流部はほとんど岩屑で覆われている。だから遠く離れた所から見ると氷河氷が見えず、岩屑のように見えてしまうので、氷河とは、教科書的なアルプスの氷河のように白いむき出しの氷体である、と考えていた当時の研究者がネパール・ヒマラヤに氷河を発見できなかったのも無理からぬことといえよう。

ヒマラヤ山脈に氷河があることが確認されその調査が行われたのは、1840年代のストラッチィ、ウェラー、ゴルドンなどのヒマラヤ研究初期のナチュラリストたちの努力に負うところが大きい。

ヒマラヤ地域の降水パターンは地形の影響を強く受けている。夏のベンガル湾やアラビア海からもたらされる降水量はマハバラード山脈の南面で年3000ミリを超す。ところがこの夏のモンスーンの水蒸気がヒマラヤ山脈に届く前にさらにヒマラヤ山脈の前山地帯に落とされ、ネパール・ヒマラヤの主稜付近では降雪(夏雪)となるが、年降水量は少なくなり約500ミリ程度となってしまう(注9)。 1978年夏のモンスーン中に私たちがマハバラート山脈を越えた時、決まったように毎日午後早くこの山脈の南面に急速に発達する積乱雲と引き続くすさまじい豪雨を経験した。マハバラード山脈は二千メートル級の地形であるが、夏の降水パターンに与える影響は非常に大きい。

一方冬の西方からの水蒸気はカラコルム、パンジャブ、クマウン、西ネパール地域に降雪(冬雪)をもたらし、このためパンジャブ・ヒマラヤのカシミール地方の道路は大雪のため閉鎖されるほどであるが、ネパール・ヒマラヤ以東への影響はわずかである。このことは、ヒマラヤ地域の山岳地帯にほぼ平行して西方よりもたらされる冬の降水パターンに対してヒマラヤ山脈の西部地域の高山地形が

大きな影響を与えている、といえる。したがって、冬期の東部ネパール・ヒマラヤよりも東の地域は乾燥している。

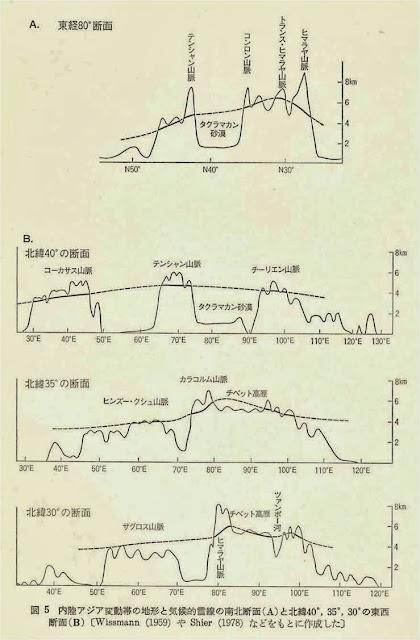

地形的雪線は(以下雪線と呼ぶ)このような水蒸気輸送の経路や降雪量、時期などの気候的条件と内陸アジア変動帯の地形的条件によって影響を受ける。ヒマラヤ地域およびチベット高原周辺の雪線の分布についてはウィスマン(文献36)や施(文献37)らによってまとめられており、それらの雪線の分布から南北方向と東西方向の断面を図5に示している。その南北断面を見ると雪線のピークはヒマラヤ山脈となっておらず、ツァンポー河、インダス河上流からトランス・ヒマラヤ周辺に位置している(図5-A)。また東西断面で見ると、雪線のピークは西チベットにあり、ネパール・ヒマラヤからパンジャブ・ヒマラヤの北側に位置している。ヒマラヤ地域の東部から西チベットにかけて雪線が高くなるのは夏のモンスーンの降水パターンと関係があり、またカラコルム山脈から西チベットにかけて雪線が上昇するのは冬の西方からの水蒸気輸送による降水パターンを示している、と考えられる。このような雪線の分布特性と関連してヒマラヤ山脈とカラコルム山脈とに見られる氷河の分布の特徴には、カラコルム山脈やヒマラヤ山脈西部の氷河は大規模で氷河末端が3000~4000メートル前後と低く、ネパール・ヒマラヤなどのヒマラヤ山脈の中部では比較的小規模な氷河でその末端高度は5000メートル前後と高くなるが、一方ヒマラヤ山脈の東部に当たるアッサム・ヒマラヤではデュピュイが述べている(文献11)ように氷河末端は低く、ローイット地方では氷河が2400メートルまで下がっているといった地域性があらわれている(注10)。

カラコルム山脈のシアチェン氷河、ヒスパー氷河、ビアフォ氷河、バルトロ氷河などのような大規模氷河がいかにして形成されているのかといった問題や、内陸アジア変動帯の上昇による地形変化とともに雪線の分布などに見られる気候条件がどのように変化してきたかという問題は、氷河現象にかかわらずヒマラヤの自然史にとって基本的なテーマとなろう(注11)。

気温条件とともに降水条件は氷河現象にとって重要なことであり、今西は、モンスーンの間というのは低地では雨期に当たるが、この雨がヒマラヤの高所では雪となって降るから、ヒマラヤには一年に二度冬があると考えてよいと述べている(文献38)。

氷河現象は地形変化と気候変化とが作り出す自然環境の一つのあらわれである。地形条件が支配要因となるほど大きくない時にはその地域の気候はグローバルな気候条件によって強く影響されるが、地形条件が大きくなるとともにグローバルな気候とあいまってローカルな気候条件が作り出されてくる。チベット高原を中心とする内陸アジア変動帯の上昇とともに形成されるようになったチベット高気圧は、引き続く上昇によってローカルな気候条件からグローバルな大気大循環にも大きな影響を与えるまでになった。このチベッイ高気圧の発達は日本の気象にも大きな影響を与え、沖縄のかんばつの年はチベット高気圧の東および北への広がりが大きいことが報告されている(文献39)。

渡辺らはヒマラヤ山脈南面の氷河を暖かい氷河(夏期に氷河氷の温度が摂氏零度となる氷河)としてネパール型氷河群と呼び、北面の氷河を冷たい氷河(夏でも氷河氷の温度が零下である氷河)としてチベット型氷河群と分類し、チベット型氷河群はネパール型氷河群よりも過去の氷河拡大が大規模であったと報告している(文献5)。

氷河変動

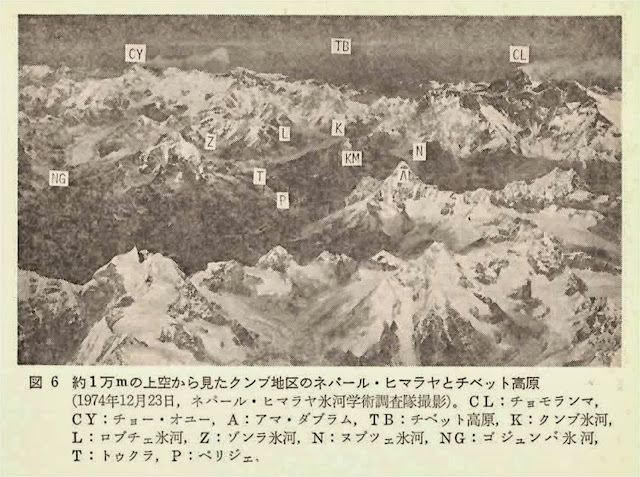

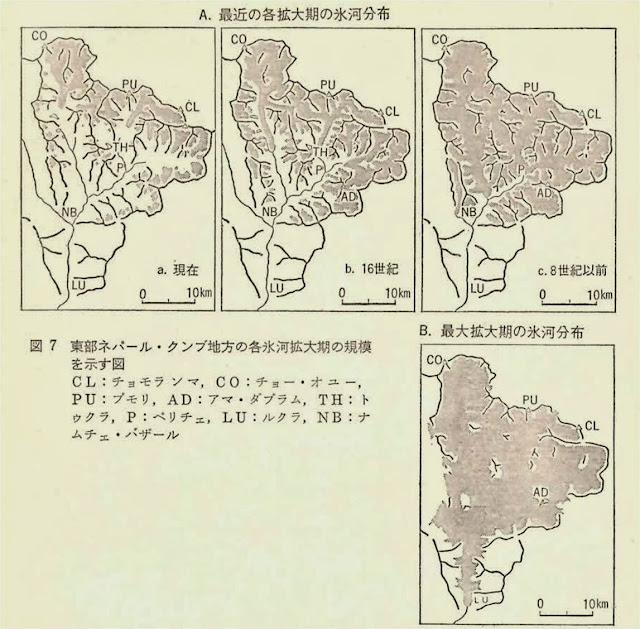

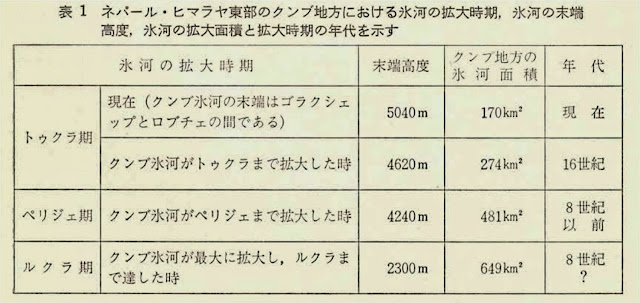

氷河作用によって形成される氷河末端のモーレンやU字谷の分布によって過去の氷河規模を復元することができる。図6のネパール・ヒマラヤ氷河学術調査隊によって撮影された航空写真を見ると、東ネパールのクンブ地域には幾つかの氷河の拡大時期を示すモレーンが見られる。図7と表1に示すようにクンブ地域の現在の氷河に覆われた面積が氷河地域全体の23%(170平方キロ)であり、そして現在の氷河の平均的な末端高度は約5000メートルである。これに対して最も氷河が拡大した時期には2300メートルのルクラ付近まで氷河が達し、この地域の90%(649平方キロ)が氷河に覆われた(文献40)。この氷河の最大の拡大期にはアマ・ダブラムなどの山々は現在の南極やグリーンランドに見られるようなヌナタークとなっていたと考えられる。

これまでのところはヨーロッパの研究者によって、ヒマラヤ山脈の氷河の変動の歴史はアルプス山脈の氷河と同じ時期に起こった、といわれてきた。彼らの考えを支持する証拠はなかったのであるが、モレーンの形態的特徴から彼らは図6に見られるトゥクラ村のモレーンの年代を1850年(ヨーロッパでナポレオン氷期と呼ばれている寒冷期に相当する)とし、またペリチェ村のモレーンの年代を十六世紀としたり(文献30、41)、また、あるいはこれを最終氷期のモレーンと発言している場合もある(文献42)。

ところが、これらのモレーンの年代を示すと考えられる木片と炭化木を採集し、年代測定のために放射性炭素C14による分析をしてもらったところ、その結果はクンブ氷河がトゥクラまで前進した時期が十六世紀で、ペリジェまで前進した時期が八世紀以前であることが明らかとなった(文献40)。これら二つの氷河前進期のクンブ地域における氷河の拡大面積はトゥクラまで拡大した時が274平方キロで、ペリチェまで拡大した時が481平方キロである(表1、図7)。

東ネパールのクンブ地域では現在に近づくにつれて氷河が著しい縮小を続けており、ヨーロッパの氷河のような(文献43)、十九世紀中ごろの大きな拡大は見られない。これらのことは氷河の変動の歴史が低緯度のヒマラヤ地域と中緯度のヨーロッパとでは異なっている場合があることを示している。

ヒマラヤ山脈の形成の章で述べたように、ヨーロッパの研究者はヒマラヤ地域をはじめ地球上の出来事がヨーロッパと同じようにして起こると主張しがちのようだ。その前にまずもって実証的な研究の積み重ねが必要となろう。

十九世紀初めにストラッチィはヒマラヤ地域の氷河の歴史について「氷河の最大拡大期の現象は広範囲に見られ、その規模は大きい。この大規模な氷河の拡大は北部インドの上昇による気候変化と、当時いぜんとして海がつづいていたヒマラヤ地域の南部からヒマラヤ山脈の高所に水蒸気が運ばれて多量の降雪が生じた」という示唆に富む指摘をしている(文献25、注12)。

パンジャブ地域の低地には氷山によって運ばれた巨大な迷い子石が見られる(文献45)という説をはじめとし、スリナガールの湖成堆積物から(文献44)、また高位段丘から(文献46、47)、第四紀更新世(約200万年~一万年前)に四回の氷期があったとされているが、いずれもそれらの時期は不明である。

ヒマラヤ山脈の北側を研究している中国の研究者は更新世に三つの氷期(希夏邦与氷期、聶聶雄拉氷期、珠穆朗瑪氷期)があり、また宗新世(一万年~現在)に絨布徳小氷期があったと報告している(文献21)が、それらの詳しい年代もやはり不明である。郭は氷河の拡大縮小と、ヒマラヤ地域の地形変化と気候変化との関係について「第二番目の聶聶雄拉氷期までヒマラヤ山脈の平均高度は低く、ヒマラヤ山脈の北面地域まで南方から多量の水蒸気が達し、気候は温暖湿潤な海洋性気候で、大規模な山麓氷河が発達した。第三番目の最終氷期以後ヒマラヤ山脈の平均高度が四千五百メートルを超え、南方からの水蒸気輸送がさまたげられるようになり、ヒマラヤ山脈の北面地域は乾燥化し、気候は大陸的となり、氷河は縮小した」と述べている(文献21)。

ストラッチィも郭もともにヒマラヤ山脈の氷河現象にかかわる夏の南方からの水蒸気輸送について述べているが、前にも述べたように、冬の西方からの水蒸気輸送もまた、長い時代にわたる地形変化と関係して、どのようにヒマラヤの各地域にその影響を与えたきたかを見きわめることは氷河現象にとどまらず、ヒマラヤ地域の自然環境の変遷を見ていく上で重要な視点である、といえる。

氷河が拡大したり縮小したりする現象はヒマラヤ山脈などの高地の出来事にとどまらずに、ヒマラヤ地域の周辺の低地にまでその影響を与えていたはずである。ヒマラヤ山脈の高地では侵食作用が著しく、過去の氷河作用の遺跡が残りにくいので、とくに氷河の歴史を編んでいくような時にはヒマラヤ地域周辺の湖や段丘などの堆積物の観察も必要となってくる。

パンジャブ・ヒマラヤなどのヒマラヤの西部地域では四回の氷期が報告されているのに対して、ヒマラヤ地域の中部に当たるチベットで三回(文献21)、北西インドからブータンにかけてのヒマラヤ地域の南部の段丘調査から、中田(文献18)は二~三回の氷期があったとしている。

西パールの氷河地形と河岸段丘から渡辺らはウルム氷期とリス氷期の二つの氷期に対比される氷河拡大期と河川段丘形成期があったとし、前者をネパール氷期とし、後者をチベット氷期と呼んだ(文献5)。また、岩田は東ネパール・クンブ地域のクンブ氷河周辺に見られるモレーンの形態的特徴からクンブ氷河がペリジェまで拡大した時期を最終氷期(ウルム氷期)とし、それよりも古い平坦地形(プラット・フォーム地形)が形成された時期を先間氷期とした(文献48)。また、東ネパールのクンブ地域、ヒンク地域、ホング地域などに見られる時代の異なる三つのU字谷と、それに伴うモレーンから三回の大規模な氷河の拡大が報告されている(文献17)。

しかし、グローバルに見たら狭い地域といえるヒマラヤの各地域での氷河の発達をもっていきなり氷期と呼ぶのは問題がある。なぜなら、氷期という用語は、本来グローバルな第四紀の氷河の拡大時期に対して使われるから、そして、現在では新第三紀の氷河の歴史が明らかになるにつれて、新生代後期の氷河時代という概念が出てきている(注13)。このことは、地球の歴史を編む時にヨーロッパに氷河が発達するのをもってすぐに氷期と定義するのも正しくないといえることと同様である。いずれにしても詳しい氷河拡大の時期を明らかにしてグローバルな氷河拡大時期との対比を見きわめる必要があるといえる。

氷期に対応する可能性のある大規模な氷河拡大の回数がヒマラヤ地域では西部の方が東部よりも多いと報告されているのは、数万年から数十万年の単位でヒマラヤの自然史を考える上で新たな問題を含んでいると思われる。

氷河現象は他の自然現象と共通して地形・気候条件によって形成されるので、その歴史的変化から自然史を復元する方法は中国人研究者のチョモランマ峰北側地域での研究を紹介した個所で述べたように有力なものである。しかし地形変化を引き起こす上昇速度や気温と降水量などの気候条件の歴史的変化は現在のところ十分にわかっていないので、地形変化と気候変化とを量的に結びつけ、グローバルな他地域の氷河の歴史と対比してヒマラヤ地域の氷河現象を見ていく視点は今まさに始まったばかりといえよう。過去の氷河現象の遺跡であるモレーンやU字谷の分布から氷河の拡大の歴史を復元し、氷河の歴史を作り上げてきた地形変化と気候変化とを推察することは可能であり、以下に述べることはそうした過程を経て考えた新生代後期のヒマラヤ地域の自然史についての一つの作業仮説である。

ストラッチィや郭の提出した地形変化と気候変化の歴史についての考え方は中部ヒマラヤ地域に関するもので、氷河現象の歴史を作ってきた気候条件については現在の中部ヒマラヤ地域から東部ヒマラヤ地域に支配的な南方からの夏の水蒸気輸送について考慮した説といえよう。中部ヒマラヤ地域は東部と西部ヒマラヤ地域の自然現象の特性を併せもつ移行部であるので、中部ヒマラヤ地域では東部と西部ヒマラヤの対照的な気候条件の影響が上昇とともに歴史的に変化してきた、と考えられる。

ヒマラヤ地域に見られるもう一方の主な水蒸気輸送である冬の西方から降水がもたらされる気候条件は、現在のところ中部ヒマラヤ地域以東では支配的な気候条件とはなっていないが、長い時代にわたるヒマラヤ地域の自然史を考える上で夏の気候条件とともに冬の気候条件の歴史的変化をも考慮していくことが必要である。なぜなら、夏雪はネパールのクンブ地域で約5500メートル以上に積雪を生じるのに対して、冬雪の場合は約3000メートル付近にまで積雪を生じるといった違いを見せる。この高度にして約2500メートルの差は積雪面積に大きな相違をもたらす。例えば平均高度が5000メートルに近いチベット高原を考えた場合、夏に山頂近くが部分的に積雪で覆われるのか、または冬の場合のようにチベット高原全体が積雪で覆われるのかという相違となってくる。この積雪面積の影響は大きく、冬期間の積雪面積の大きい年は次に来る夏のモンスーンの発達が弱くなる(文献55)、という報告もある。

地形条件と気候条件のかかわる積雪量分布の地域特性は、冬雪の影響について見ると、西部ヒマラヤ地域に行くほど大きく、夏雪の影響は東ヒマラヤ地域に行くほど大きい。前に述べたように冬と夏との異なる時期の降雪現象が複合した結果が地形的雪線の分布にあらわれている、と見れよう。

ストラッチィや郭も報告しているように更新世と考えられている氷河の拡大は大規模であり、東ネパールのクンブ地域の氷河の歴史が示すように現在に近づくにつれて氷河は著しい縮小の一途をたどっている。

現在のクンブ地域の夏の氷河上の平均的雪線は約5500メートルである。ヒマラヤ山脈の高度が5500メートル台になるまでは地形面が夏の平均的雪線よりも低いので、気温低下を考えないとすると、氷河を涵養する降雪は冬の期間にもたらされると考えられる。そして現在に比べてヒマラヤ山脈がはるかに低く、地形が気候条件に与える影響は小さかったと考えられるので、冬雪の影響は現在よりももっと東部ヒマラヤ地域まで達した、と推定できる。つまり、冬雪の時代である。 ヒマラヤ地域の上昇につれて、ヒマラヤ地域の広範囲にわたる影響を与えた冬雪の時代から、さらにヒマラヤ山脈が上昇し、夏の雪線高度を超えるようになると夏雪の影響が加わり、ヒマラヤ地域に気候的な対照性をもつ地域性が生じ、西部ヒマラヤ地域が冬雪の影響をより強く受け、東部ヒマラヤが夏雪の影響を受けるようになる。つまり、ヒマラヤ地域全体としては冬雪・夏雪の時代となった、といえる。その過程で冬雪と夏雪の両方の影響を強く受ける地域の氷河は大規模に拡大したことも考えられてよい(注18)。

一方、夏の降水パターンに大きな影響を与えているマハバラート山脈の効果も大きい。マハバラート山脈が低かった時代には夏の降水はヒマラヤ山脈に直接的な影響を与える。マハバラート山脈とともにヒマラヤ山脈の上昇が与える地形条件の変化は中部ヒマラヤ地域の高山帯への冬雪と夏雪の影響を小さくしてゆく。クンブ地域の氷河規模が現在に近づくにつれて縮小化に向かっていることは積雪面積が減少するとともに高度を増した山岳地帯が次第に氷河現象から周氷河現象の影響を強く受けるようになったことを示す。その結果、岩屑を多量にもつ氷河や岩石氷河が登場してくるという歴史がネパールなどの中部ヒマラヤ地域の氷河現象の特徴であるといえる(注19)。

東ネパール、クンブ地域のロブチェ氷河などでは現在の氷河末端から離れてさらに下流に岩屑で覆われたかつての氷河拡大の名残をとどめる化石氷体が見られる。ところが多量の岩屑に覆われたクンブ氷河などでは化石氷体と現在の氷河末端とがつながっており、航空写真などからクンブ氷河の現在の氷河末端を示すのはむずかしい。この現象は多量の岩屑が氷体を覆うほど太陽の輻射熱が氷体に伝わりにくくなり、かつての氷体が解けさるのを防いでいるからと考えられる(注20)。化石氷体と現在の生きている氷河氷体とが構造的に複合関係をなしていることも、ヒマラヤ地域の氷河現象の一つの特徴である。

一方、西部ヒマラヤ地域では更新世の氷河の涵養期は現在と基本的に異なってはいないと考えられ、中部ヒマラヤがヒマラヤ地域の上昇とともに冬雪時代から夏雪時代となり、そして現在では冬雪も夏雪も次第にその影響が小さくなってゆくような大きな変化をしてきたのと対照的であると思われる。ヒマラヤネパール型氷河群とチベット型氷河群との分化は、ヒマラヤ山南面と北面との氷河群に大きく異なる性質を作るような地形的および気候的条件は考えられにくいので、渡辺らが述べている山脈の低かった中部ヒマラヤ地域の冬雪の時代にはヒマラヤ山脈の歴史を見ると、ヒマラヤ山脈の平均高度が夏期の雪線高度に達し、中部ヒマラヤ地域が夏雪の影響を受けるようになり、上昇したヒマラヤ山脈の南北面での新たな地形的・気候的条件の違いが作り出した結果と考えられる。

また、渡辺らはかつての氷河の拡大がネパール型氷河群よりもチベット型氷河群の方が大規模であったと報告しているが、ヒマラヤ山脈の南側と北側の地形特性によって、前者では深い谷を氷河が線的に、後者では起伏の少ない地形を氷河が画的に拡大するので、両者のかつての氷河規模を量的に見積もった上で対比する必要があるといえよう。ヒマラヤ山脈の北側やチベット高原上の起伏の少ない地形を覆う氷河は、一定の氷体量の増大に対して、南側の氷河に比べると氷河面積をより拡大するので広域的なアルベード(反射率)を増加させる効果をもち、気候条件へのフィード・バックが大きいと考えられる。

氷河変動の地域性

中部ヒマラヤ地域の氷河の大規模な拡大回数は、西部ヒマラヤに比べて少ないことを指摘しておいた。このことは現在に近づくにつれてヒマラヤ山脈と、引き続くマハバラート山脈の上昇のために中部ヒマラヤ地域では冬雪・夏雪の影響が次第に小さくなり、山岳地帯は乾燥化に向かい、雪線も上昇したので、たとえ氷期に対応する気温低下がヒマラヤ全域に影響を与えたとしても、西部ヒマラヤ地域で主として冬雪の涵養による大規模な氷河の拡大があった時期にも中部ヒマラヤでは夏雪の涵養量が減少したために氷河は拡大しなかった、と説明できるであろう。つまり、ヒマラヤ山脈の低かった更新世の古い時代ほどヒマラヤ地域全体の氷河の拡大時期に同時性が見られたが、次第にヒマラヤ地域が上昇を続け現在に近づくにつれて西部、中部、東部ヒマラヤ地域の氷河現象に地域性が見られるようになり、氷河拡大現象の同時性は薄れてゆく、と考えられる。

ここに述べた長い時代にわたるヒマラヤ地域の氷河現象を中心とした自然史を見ると、ヒマラヤ地域が低かった時代は、グローバルな気候条件がヒマラヤ地域全体に影響したが、ヒマラヤ地域を含む内陸アジア変動帯の上昇によって、チベット高原やヒマラヤ山脈などの地形条件がチベット高気圧の形成などに見られるような内陸アジア変動帯特有の自然が作られ、さらにこの地域の上昇が進み、ヒマラヤ地域の氷河などの歴史に見られるようにヒマラヤ地域の自然に西部・中部・東部ヒマラヤといった地域性が見られるようになった、と解釈できる。

中国科学院の蘭州冰川凍土砂漠研究所はチベット高原周辺の氷河現象の調査を勢力的に行っている。この研究所の中国人研究者は毛沢東の矛盾論を引き合いに出しながら「チョモランマ峰の上昇によって導かれる低温(同時に降水を降雪に変える)は氷河発達の第一義の要因であった。しかし、晩更新世以後の上昇においては氷河の降水量に対する依存関係が低温に対する依存関係を圧倒するようになった。高空の水蒸気含有量は低空よりも小さいから、ある限界の高さまでくるとそれ以後は山体は一歩高まるごとにかえって氷河の発達に対し抑制を起こす作用に出会う」と述べ(文献56)、ヒマラヤ地域の自然史の基本を作る地形変化と気候変化との関係についての示唆に富む考え方を出している。しかしながら彼らの考え方では内陸アジア変動帯南部地域を大きく見ると、雪線と氷河の末端高度が西部と東部に向かって低下し、カラコルム山脈などに大氷河が発達している原因や、また局所的にはネパール・ヒマラヤの氷河群の中ではアンナプルナ山塊南面の氷河の末端高度が約4000メートルと他のネパール・ヒマラヤの氷河群のもつ氷河の末端高度より1000メートル近くも低くなっている原因を説明できない。 フェドチェンコ氷河などをもつパミールとともにカラコルム山脈の現在の氷河規模が大きいことは、内陸アジア変動帯の自然の中で特徴的な現象の一つである。その原因については今西はカラコルム山脈の山が高く、連山地形のため集氷面積が大きいことを挙げ(文献38)、横山はカラコルム山脈の水系が勾配の小さい縦谷であり、氷河の消耗域の長さに対して末端高度の低下が小さく、そのために消耗量が小さく抑えられるとし(文献57)、そして水津らは乾燥地帯にもかかわらず多量の降雪(年平均1500ミリ)があることを述べている(文献58)。

中国人研究者が述べているようにヒマラヤ山脈の上昇が氷河の発達を抑制するというのであれば、ヒマラヤ山脈と同様に上昇したカラコルム山脈に大氷河が存在する現象はそれこそ矛盾しているといえよう。カラコルム山脈の大氷河の原因はヒマラヤ山脈やマハバラード山脈などを含むヒマラヤ地域の上昇によって中部ヒマラヤ地域の山岳地帯では夏雪・冬雪がともに減少し、この地域の氷河が縮小したのに対し、西部ヒマラヤからカラコルム山脈、さらにパミールなどの地域では最近の登山隊が報告しているように、夏でも西方からの水蒸気輸送によって降雪が起こることに加え、冬雪の影響がこれらの地域に集中的に起こるようになった、ことに求められると考えられる。冬雪の影響は低地にまで積雪域を拡大するので、アルベートを増加させ、日射を反射し、氷河の解けさるのを防ぐとともに多量の降雪は雪線を下げる。このことに加えて、水津らの観測した年間1500ミリに達する多量の降雪量と、今西と横山が述べている現在の氷河の拡大に有利な地形的条件があるため、カラコルム山脈などには大規模な氷河が発達していると考えられる。

一方、ネパール・ヒマラヤのアンナプルナ山塊南面はネパールの年間降水量分布を見ると東ネパールのマハバラード山脈南面とともに降水量の多い所となっている(文献59)。アンナプルナ山塊のある中部ネパールでは水蒸気輸送の経路に当たるマハバラード山脈が東部ネパールに比べて低く、夏期のモンスーンの水蒸気が東部ネパールのようにマハバラート山脈の南面で多量の降水を引き起こすことが少ない。この湿った水蒸気が高度約800メートルのポカラ盆地から八千メートル級のアンナプルナ山塊に直接到達することによって、この地域はネパール内でも多量の降水量が見られる地域となっている。中部ヒマラヤ地域では夏の降水パターンに対するマハバラート山脈の影響があり、ヒマラヤ山脈付近の降水量を減少させるようになり、一般的には中部ヒマラヤ地域の氷河は縮小するにいたったが、マハバラート山脈の高度の低い所では夏のモンスーンの水蒸気が直接ヒマラヤ山脈に到達しアンナプルナ山塊などの氷河を発達させている、といえる。

ヒマラヤ山脈とマハバラート山脈などの地形変化はヒマラヤ地域の気候条件に影響を与えており、これらの山脈群がこれまで引き続いてきたように、これからも上昇するとするならば、かつての冬雪時代のヒマラヤ地域の低かった雪線から、冬雪・夏雪時代になって中部ヒマラヤ地域の雪線が高くなってきた傾向は将来も続くとともに、ヒマラヤの降水量パターンなどの気候条件にさらに地域性を作っていく、といえるだろう。

それでは最後に、最近の氷河変動について述べる。氷河の末端位置の変化は、前進要因となる流動量と後退要因となる消耗量によって引き起こされる。たくさんの氷河についてその調査を行えば、ある地域の氷河群としての変動の様子が明らかになり、その結果は気候変化の指標となる。

私たちは、1970~78年にかけて東ネパール、ドゥド・コシ流域の15の氷河について末端変動を観測し、後退した氷河(八氷河)、前進した氷河(三氷河)、大きな変化のない氷河(三氷河)、そして不規則な変化をした氷河(一氷河)の結果を得た。このことから、氷河数として少ないけれど前進した氷河があるが、この地域の多くの氷河は年間数メートルで後退する傾向にあるといえる(注22)。このような、最近のこの地域の氷河の後退傾向は、ネパール・ヒマラヤ氷河学術調査隊(樋口敬二隊長)の氷河台帳とミューラーのものとの比較からいえ(注23)、1960年から1975年にかけて、当地域の九割の氷河が後退していることが報告されている。

長い時間にわたる氷河の歴史に見られる著しい後退傾向が、最近の氷河変動にも見られるものであるが、幾つかの氷河で観測されたような前進傾向があらわれたとしても、その前進規模はかつての氷河拡大規模を超えるようなことはない。そして、全体として東ネパールの氷河群は縮小している。