内陸アジアの変動帯の南面を西から東へと旅行することにしよう。まず中近東のイラン、アフガニスタンのステップ的景観から始まり、インダス河下流のパキスタン、インドのタール砂漠までは年降水量500ミリ以下の乾燥地帯である。この地域の水源地としてとはヒンズー・クシュやスライマンや西部のヒマラヤの各山脈がある(図8)。

さらに東へ行くとガンジス河沿岸となり、いわゆるモンスーン的景観となる。ブラマプトラ河に近づくと、年降水量2000ミリ以上のアッサム、ビルマの多雨地域となり、ところによっては年降水量が一万ミリを超えるといわれている。この地域の水源域となる山々はクマウン・ヒマラヤからアッサム・ヒマラヤにかけてのヒマラヤ山脈とアラカン・ヨマ山脈がある。

人工衛星から撮られたヒマラヤ地域の写真を見ると、中近東からパンジャブ地域まで続く乾燥地帯がガンジス河から東の地域の湿潤地帯に接しており、ヒマラヤ山脈がこの乾燥と湿潤という対照的な両地帯にまたがり、東西方向に雄大な山岳地帯となって分布しているのがわかる。この両地帯の境界はクマウン・ヒマラヤからネパール・ヒマラヤの西部となるようだ。

生物分布

ネパール・ヒマラヤの中部を流れるカリ・ガンダキ(川)周辺はヒマラヤ山脈南面地域の生物群の分布を東西に分けている境界として重要である。例えば、和田によって調査されたアッサム・モンキーの分布の西限はカリ・ガンダキとなっている(文献49)。トガリネズミ、モグラ、ナキウサギ、リスなどの小哺乳類の分布にもカリ・ガンダキが大きな意味をもっているとの報告もある(文献50)。ネパールに見られる鳥類の大きな境界はアルン川とされていたが、カリ・ガンダキがより重要な分布境界となるとも述べられている(文献51)。

カリ・ガンダキなどの生物分布に影響を与える自然環境の問題はヒマラヤ地域の上昇と地形・気候変化と関係すると考えられる。

パンジャブ・ヒマラヤとクマウン・ヒマラヤとの境界域にあるサトレジ川から西部のヒマラヤ地域では山脈と河川系の配列に平行性が見られ山々が連山をなすのに対して、ネパール・ヒマラヤ付近から東部にかけては山脈の配列と河川系が直交し、東西性の山脈が南北性の深い谷によって切られている。そこで、ヒマラヤ山脈東部の高峰は独立した山塊をなしている。このような地形的な特徴に、モンスーンの気候的影響と植生景観が加わり、深田のいう「ヒマラヤは東へ近づくほどどっしりと大きい東洋風になる」という違いが出てくると思われる。

ネパール・ヒマラヤを切っている河川系はカリ・ガンダキのように地溝帯となっている場合があり(文献30)、地質学的にも重要な意味をもっていることが少なくない。

ネパール・ヒマラヤ西部からクマウン・ヒマラヤにかけては地形的・気候的特徴から見るとヒマラヤ地域の西部と東部との移行部分に当り、生物地理学的特徴をもつカリ・ガンダキ・ラインのような幾つかの境界があってもよい、と考えられる。サトレジ川周辺を境にして野生のヒツジの一種であるアジア・ムフロンが西に、そしてヒマラヤ・タールが東に分布するといわれているし(文献52)、またヒマラヤカラマツの化石はヒマラヤ地域の西部からも産出するが、現在の分布はネパールのカリ・ガンダキ以東に限られる(文献53)、との報告もある。

ヒマラヤ地域の東部に行くにつれて夏雨型の熱帯多雨林となり、逆にヒマラヤ地域の西部からカラコルム山脈にかけては冬雨型のステップへと変化している。この対照的な両地域の移行部分に当たるネパールなどは、現在の生物分布に大きな意味をもっている。

ヒマラヤ地域やインドの植生を研究したフッカーは、ヒマラヤ地域の植物分布から、ヒマラヤ地域を西部ヒマラヤと東部ヒマラヤとに区分した(注14)。ヒマラヤ地域はヨーロッパ系の生物と日華区系のものとの分布の接点となっており、雲南地域に分布の中心をもつ日華区系の植物がヒマラヤ山脈の南面に細い帯状の分布をとることからヒマラヤ回廊と呼ばれている(注15)。このような生物分布に影響を与える自然環境の形成はヒマラヤ地域の上昇とそれによって作り出される地形・気候変化と関係する。

ヒマラヤ山脈の平均高度は6000メートル以上にもなるので大気の南北循環を妨げるようになっている。ところが、渡りの季節にヒマラヤ山脈を南北に越える鳥が知られている。例えば松田が報告しているようにシベリアのソデグロヅルはヒマラヤ山脈を越えてインド方面に飛来してくる鳥として知られている(文献54)。おそらくこの種のツルと思われる鳥の骨で東ネパールのクンブの人が笛を作っていたのを見たことがある。この鳥は渡りの途中に死んだものと考えられ、東西性の大規模なヒマラヤ山脈が生物の南北移動の障害となっているのだろう。

長期的な寒冷化傾向は高緯度に発達する氷河、氷床などの影響を受けて次第に低緯度へと伝播していくとすると、ヒマラヤ山脈の北側に住んでいた生物などは飛び越せない限り高地の障害にぶつかってしまい、ヒマラヤ山脈を切る幾つかの谷沿いに南下せざるを得なくなる。アメリカ大陸などに見られる南北性の地形に比べて環境変化、とりわけ寒冷化傾向の進行する条件下において、東西性の大規模な山脈であるヒマラヤ地域の生物の場合は南方へ移動が困難となる、といわれている。とくにチベット高原およびその周辺地域に発達した過去の氷河の拡大はこの地域に住んでいた生物に直接的な影響を与えたはずであるし、その影響は現在にも及んでいると思われる。

ヒマラヤ地域の南縁に当たるシワリーク丘陵地は、第三紀の動物化石の産地として有名である。化石人類のうちアウストラロピテクス類が東アフリカから発見されており、人類誕生の地として東アフリカが注目されている。ところが最近ヒマラヤ地域およびその周辺地域で人類の祖先と考えられる化石が再び発見されるようになってきた。1976年3月、ピルビームはパキスタンのシワリーク層から800~1000万年前の世界最古のものと思われる猿人の下あごを発見し(文献3)、1977年4月には、新聞に発表されたものだが中国人研究者が800万年前の猿人の下あごを雲南省で発見したという。これらは新生代後期のシワリーク層が堆積している時代である。1976年7月には再び中国人研究者が雲南省で170万年前の原人の歯の化石を発見している(注17)。

インドで発見されたラマピテクスは新生代後期(1400万~1000万年前)の霊長類であり、人類の起源を考える上で重要な化石とされている。すでにヒマラヤ地域周辺ではジャワ原人などが知られており、サルとヒトとの間の“ミッシング・リンク”を埋めていく上で、ヒマラヤ地域は重要なフィールドになる可能性を秘めている。

新生代後期のヒマラヤ地域の上昇によって侵食された岩石や土砂はその周辺に運ばれ堆積し、シワリーク層となった。この変化しつつある自然環境のもとにヒマラヤ山脈の上昇とともに形成されたシワリークの森に、われわれは人類の誕生を見ることができるであろうか。

それでは次にネパール・ヒマラヤを中心としたヒマラヤ地域の比較的最近の約1000年間の自然史を見てゆきたい。

グルン族はグルカ兵として多くの青年を海外へ送っているネパールの山岳民族である。グルン族に伝わる説話から彼らの起源は北インドから移住してきたとも、また身体の特徴や民話からやはりネパールの山岳民族であるライ族やリンブー族、シッキムのレプチャ族との類似性がいわれ、雲南やビルマからネパールへ移住してきた、ともいわれている(文献60)。ところがグルン族の祖先が古くなればなるほど、かつての村の位置が北になりチベットまで追跡できるので、チベット起源が考えられるともいわれている(文献61)。これらのことからグルン族の起源にまつわる話としては西方起源はないのだが、他の三方向つまり南方、東方と北方起源の可能性があることになってしまう。ヒマラヤ山脈の高地の人たちはいつ、どこから、やってきたのだろうか。

同じくヒマラヤ山脈の高地に住むシェルパ族の起源に関しては、これまでのところチベットから移住してきたことが知られていたが、彼らのくわしい移住経路や年代などの歴史は不明とされてきた(文献62)。ところが最近シェルパ族の歴史についての研究が進み、興味ある報告がなされている。

オーピッツはシェルパ族の民族移動に関して「十六世紀に回教徒がチベットに侵入し、それによってチベット中央部から追われたシェルパ族はチョー・オユー峰の西にあるナンパ・ラ(峠)を越えて、現在彼らが住む東ネパールのソル・クンブ地方に移住してきた」と述べている(文献63)。

ところが民族移動を引き起こす社会人類学的な原因があっても、自然環境の作る移動経路の容易さが保証されていないと、民族移動は完成しないと考えられる。なぜならば民族移動の完成は力の弱い女や子ども、家畜、生活用具などのすべてを伴う移動を意味するのであるから、もしヒマラヤ山脈に氷河が発達していたとすると越えるのが困難になるからである。船を持たなかった最初のモンゴロイドがアメリカ大陸に民族移動するためには陸橋や氷の橋といった移動経路の容易さを保証する自然の条件が必要であったことであろう。

ヒマラヤ山脈には、一般にその南側に断層崖が発達している。北側のゆるい斜面とはちがって、南側の崖は数百メートルから時には千メートルに達することがある。だからソル・クンブ地方の峠はどれでも簡単に越えられるものではない。ナンパ・ラは例外的な峠である。なぜかというと、この峠にはゆるやかな氷河がかかっているからである。

毎年ポスト・モンスーンになるとシェルパの人たちは家畜とともにこの峠を越えてヒマラヤ山脈北側のティングリ村まで商いに出かける。この峠にかかる氷河の規模があまりにも大きくなりすぎても、また氷河がなくなりヒマラヤ山脈南面の急崖があらわれても、彼らの移動は困難となるであろう。はたしてシェルパ族が移動してきた時にもこの峠にはほどよい規模のゆるやかな氷河がかかっていたのであろうか。

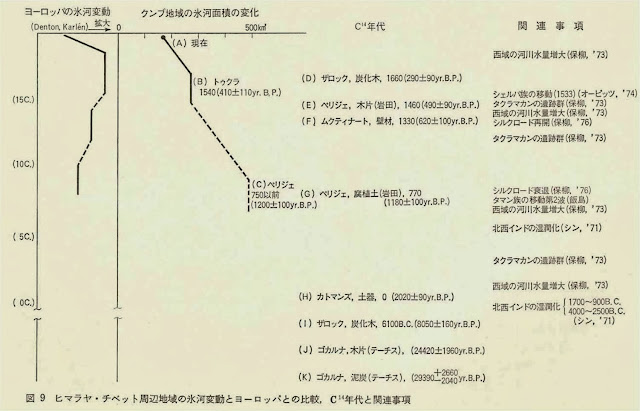

図9はクンブ地域の氷河面積を横軸にとり、縦軸に時間をとってある。また氷河の拡大にともなって形成されたモレーンや気候変動の指標となるC14年代や遺跡の年代測定の結果と、関連事項として内陸アジア変動帯およびその周辺でのヒマラヤの自然史にかかわる出来事をヨーロッパの氷河変動とともに示している。 氷河の歴史で述べたようにクンブ地方の氷河は十六世紀に拡大した可能性があり、それはシェルパ族の移動と同時期となっている。十六世紀は現在よりほんの数百年前にあたり、このような短い期間の地形変化は無視できるので、十六世紀の氷河の拡大をもたらした原因は主として降水量増大や気温低下などの気候条件に求められる。十六世紀ごろの内陸アジアの関連事項を見るとタクラ・マカン砂漠の遺跡群、シルク・ロードの再開、西域の河川水量の増大といった出来事が報告されている(文献64、図9)ネパール中央部のカリ・ガンダキ上流、アンナプルナ山塊の北側に当たるムクティナート地方はラマ教とヒンドゥー教の両方の巡礼地として有名である。ムクティナート地方にはたくさんの廃虚や洞穴の住居跡が見られる。現在のムクティナート地方の村の位置よりも200メートル高い所にある廃虚の壁材として用いられた針葉樹のC14の分析によってこの壁材の年代は十四世紀を示した(図9-F)。このようにタクラ・マカン砂漠やネパール・ヒマラヤの現在の村々の上限よりもさらに高い所に村々が栄えていたことや、シルク・ロードの再開や西域の河川水量の増大といった出来事は、気候変化と密接に関係している、と考えられる。オーピッツが述べているシェルパ族の移住は1533年であり、十六世紀の氷河拡大を示す試料のC14の年代は1540プラスマイナス110年BPで1430年から1650年の間であることを示している(図9-B)。

C14による年代は誤差を含んでいるので正確な年代は求められないが、氷河が拡大してしまったとすると民族移動は困難となると考えられるので、十六世紀の氷河の拡大時期はオーピッツの報告が正しいとすると、1533年よりも後に起こったといえるだう。すなわち1533年から1650年の間ということになる。シェルパ族の祖先は、この時期の氷河拡大を知っていることであろう。

ネパールの山岳民族の中でも最大の人口を持つのは約50万のタマン族である。シェルパ族のように2~3万の人口を持つ小さな民族が多いネパールでは、タマン族は人口に関する限り大民族である。タマン族はもともとはチベットからネパールに移住してきた民族であり、移動時期から三つに分類される、といわれている(文献61)。最初(第一波)にネパールへ移住してきたタマン族はチベット古来のシャーマニズムの影響を強く持っており、第二波のタマン族はシャーマニズムと仏教の両方の影響を持ち、仏教がチベットへ伝来しはじめのころに移住し、そして最も新しい第三波のタマン族はシャーマニズムの影響は少なく仏教の影響を強く受けている、といわれている。何回かの移住の波を持つタマン族の人たちも、ネパール・ヒマラヤの氷河の拡大を知っていることであろうか(図9-C)。 このようにヒマラヤ地域の山岳民族の移動時期と氷河の拡大期が相前後して起こっている場合がある。氷河変動などに見られる自然環境の変化は内陸アジアの人間のみならず生物界の変遷にも深くかかわっている、といえよう。

気候変化は、土壌と植生にも影響を与える。クンブ地域のナムチェ・バザール付近のザロックには、かつての大規模な氷河の拡大期に形成されたモレーンが分布している。このモレーンが覆うレス(黄土)層中に少なくとも三層の炭化木を含む腐植土層が見られる。この腐植土層はドゥド・コシ(川)上流域のクンブ地域をはじめとし、ヒンク地域、ホング地域など広範囲に分布し、ある所では三層見られたり、また別のモレーン上では二層見られることもある。このことから、この腐植土層の年代は氷河拡大時期を示すモレーンや河岸段丘の年代を推定する手がかりとなる。この腐植土層のうち、最も古い層と新しい層から採取した炭化木のC14の年代はそれぞれ6100BCと17世紀であった(図9-DとI)。三層の腐植土層のうちの第二層の年代はいまのところ不明であるが、これらのことから少なくともクンブ地域では6100BCと17世紀そして現在に、植生に覆われる気候条件があり、上記の年代の間には植生の見られないレスの堆積する時期のあったことを示している。

ネパールの首都カトマンズには少なくとも厚さが数百メートルを超える(注21)湖成堆積物が見られる。この堆積物からは新生代後期の象の化石が報告されているので(文献30)、かつてのカトマンズの湖は数百万年の歴史を持っているといえる。この湖が干上がった時期については伝説以外にはっきりとはわからないが、カトマンズ近郊のゴカルナに見られる湖成堆積物上部の泥炭層のC14による分析の結果、カトマンズの一部の人たちが燃料として使うこの泥炭層の年代は約三万年前であった(図9-K)。現在亜熱帯的なカトマンズは約三万年前には湿地が広がり、現在の気候とは違って泥炭を作る寒冷な気候が支配していた。

この湖成堆積物を覆う洪水性堆積物中の土器をネパール人研究者のカーナルとディキシットの両氏が調査している(文献65)。

この洪水性堆積物から採集されたカトマンズの土器には炭化物が見られ、そのC14による年代は一世紀であった(図9-H)。この時代にカトマンズ盆地に住んでいたのは現在のネワール族の祖先といわれるリッチャヴィ時代の人々であると思われる。しかしこのリッチャヴィの人々の五世紀以前の歴史は明かでない、とされている(文献66)。また、この土器の見られる堆積物よりさらに下位の堆積物から、やはりカーナルは磨製石器を発見している。

ネパールでは磨製石器のことを〝バゼラドゥンガ〟と呼んでいる(図10)。 〝バゼラ(またはバズラ)〟は物が衝突する様子を表現する言葉とのことで、また〝ドゥンガ〟は石のことなので、ネパールの人たちは磨製石器は〝天から落ちてきた石〟で、森の中から見つかる、という。この石器はふつう鉄分を多く含んでいる。私はこの種の磨製石器をランタン・ヒマール南のバルクで、カトマンズ近郊のカカニで、ポカラで、そして東ネパールのイラムで見ている。また東ネパールのクンブ地域にはこの種の石器はないが、ソル地域には見られるとのことである。この磨製石器はヒマラヤ山脈南面の丘陵地に広く分布するものと思われる。 この鉄分を含む磨製石器が鉄鉱石とすると、材料となったと思われる鉱石はネパールの丘陵地に産し、そこには鍛冶屋のカーストのカミンの人たちがいて小規模な製鉄業を営んでいる。ネパールの丘陵地に広く分布すると考えられる磨製石器は、これらカミンの人たちから伝播していったのではなかろうか。

ソル地域のシェルパの人たちはシェルパ族移動の第一波として十六世紀に来たとされ(文献63)、この石器がソル地域にあってクンブ地域に見られないことや、クンブ地域のシェルパの人たちがそもそも〝バゼラドゥンガ〟という言葉を知らないことから見ると、この磨製石器は十六世紀のあとまでクンブ地域の第二波以後のシェルパの人たちが移住して来る前まで使用されていた可能性も考えられる。 いずれにしても、この石器のことはまだよく調べられていないようだ。ネパールの人たちは腹痛のときにこの石器をくだいて飲むとよく効くといっている。石器時代にヒマラヤ山脈をながめて暮らした人たちの生活もまたヒマラヤ地域の自然史にとって興味ある将来のテーマとなるだろう。