2015年ネパール春調査(14)2015ネパール地震(5)サンクーで考えた。

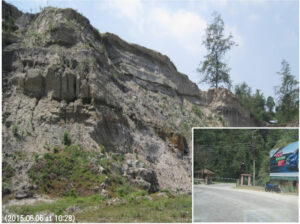

サンクーはカトマンズ盆地の東端(写真1)で、丘陵地の麓の歴史的な町である。ゴカルナにつづくカトマンズ湖底堆積物(写真2)がサンクーまで分布し、丘陵地からの河川が湖底堆積物を侵食し谷地形を作っているが、サンクーは谷と谷の間の侵食されずに残った湖底堆積物の丘の上の町である(写真3,4,5)そのサンクーが壊滅的被害を受けたことは「2015年ネパール地震」直後から報道されていた*。

*http://reliefweb.int/map/nepal/damage-assessment-sankhu-kathmandu-valley-nepal-30-apr-2015

サンクー周辺の土質は年度や細かい砂で、谷筋にある水田は水を多量に含んだ湿地である。訪れた日は数日間の晴天で比較的乾いていた期間であったにも関わらず、丘の上の町中の通りには水たまりの泥んこ道があった(写真6)ところから、地震が発生した4月下旬の雨が多かった時には、想像であるが、町全体が軟弱地盤の上に浮いた状態であった、と言ったら言い過ぎであろうか。

(余談になるが、ゴカルナにはかつて大きなゴミ捨て場があり、それが満杯になったので、第2ゴミ捨て場をゴカルナにつくろうとしたところ、住民の反対でできなかった。そこで、場所を変えて作る計画になったが、それぞれの候補地でも反対運動が湧き上がり、計画が頓挫したしたため、カトマンズの街は一時ゴミに埋もれたとも言われる。浸透性が高い湖底堆積物上にゴミ処理場を作ったら、汚染物質は地下に浸透し、飲み物の地下水が汚染されることは自明のはずではあるのだが。)

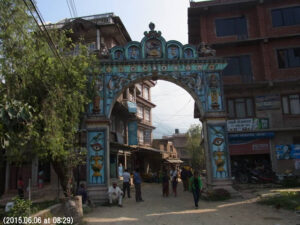

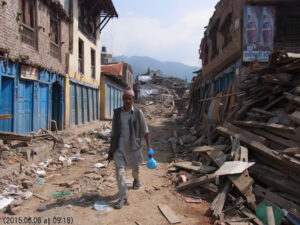

サクーの西側にある立派なデザインの正門(写真7)は傷もなく残されていた。この正門をくぐって50mも行かないうちに、両側には無残な姿で倒壊した民家がつぎつぎに現れてくる。なかほどの二重のパゴタ(写真8)は丘陵地を背景にかろうじて立っていた

改修作業には男や女の区別はない。男女共同でレンガ・泥壁の解体を進めていく(写真15)。まだ利用できるレンガは再利用のための種分けも同時並行する。

サンクーでは、カトマンズ盆地の湖底堆積物分布の東端に位置し、周辺の丘陵地から地下水が湖底堆積物内部に浸透するとともに、今春のように雨量が多ければ、表層からも水分が供給されるので、サンクーの町が立地する湖底堆積物の軟弱地盤化は避けられないであろう。サンクーに限らず、カトマンズ盆地内の同様な堆積物環境が見られるところでは、たとえばソエンブー寺院

周辺のリングロード沿いのように(*1)、新しいコンクリートの建物であっても、倒壊する原因になるであろう。また、湖底堆積物でなくても、著しい被害状況が見られたヌワコット地域のリク川流域のよう(*2)に河川堆積物上の建物も同様な被災環境に見舞われたと解釈できる。

(*1) http://hyougaosasoi.blogspot.jp/2015/05/2015-2015_18.html

(*2) http://hyougaosasoi.blogspot.jp/2015_05_01_archive.html

「サンクーで考えた」の最後にもう1つ余談をつけくわえると、被災地の男は復興作業に疲れはてているのだろうか、なぜか表情が無表情で乏しいのに対して、女たちは地震災害という大変な逆境遇のなかにあっても笑みを忘れてはいない姿勢に心が救われた。

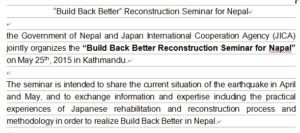

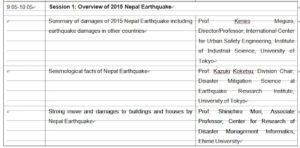

「2015年ネパール地震」発生から1ヶ月目の5月25日に、JICA主催の「Build Back Better Reconstruction Seminar for Nepal」が 開かれた。タイムリーな企画で、聴衆は4百名ほどに達したとのことである(写真21,22)。

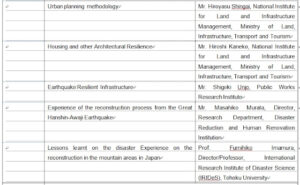

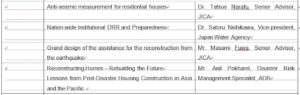

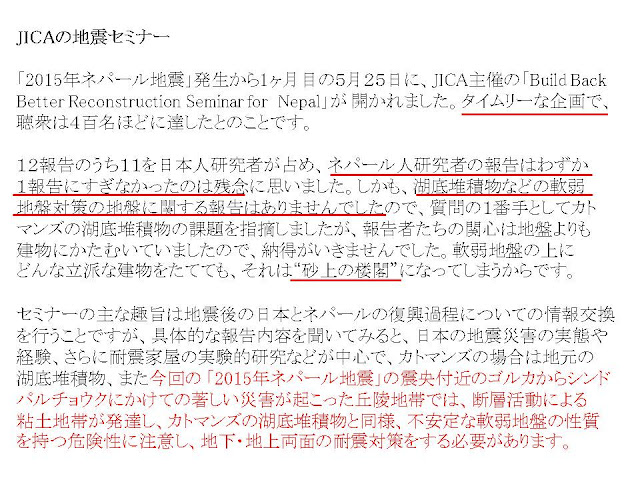

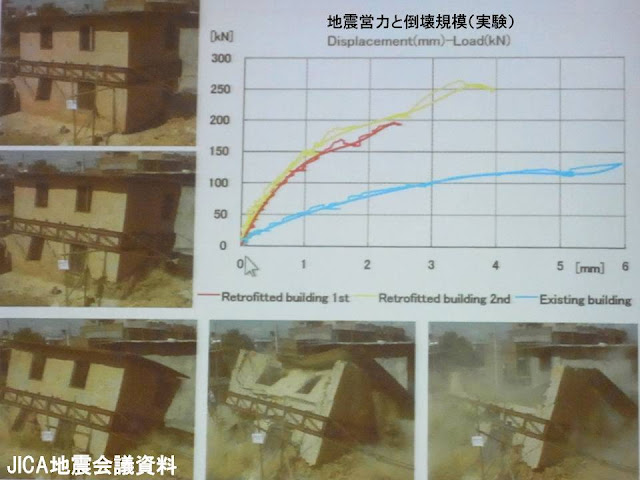

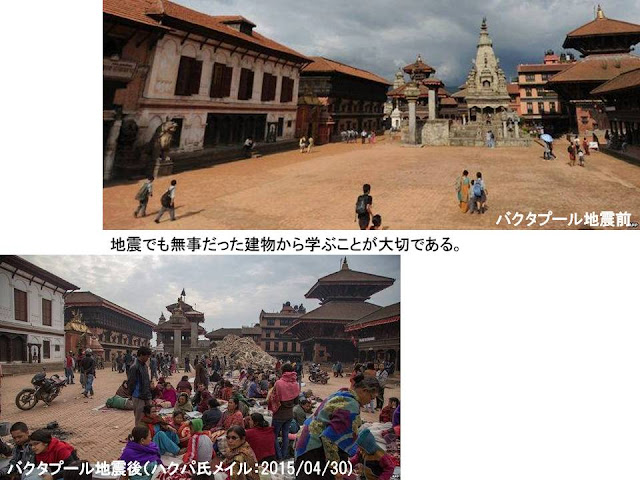

「2015年ネパール地震」発生から1ヶ月目の5月25日に、JICA主催の「Build Back Better Reconstruction Seminar for Nepal」が 開かれた。タイムリーな企画で、聴衆は4百名ほどに達したとのことである(写真21,22)。セミナーの主な趣旨(写真23)は地震後の日本とネパールの復興過 程についての情報交換を行うことであるのだが、具体的な報告内容(写真24,25,26)を聞いてみると、日本の地震災害の実態や経験、さらに耐震家屋の実験的研究などが中心で、サンクーで考えたように、カトマンズの場合は地元の湖底堆積物、また今回の 「2015年ネパール地震」の震央付近のゴルカからシンドパルチョウクにかけての著しい災害地帯にみられるミッドランドでは、主中央スラスト(逆断層)沿いの断層活動による粘土地帯が発達し、湖底堆積物と同様な性質を持つ可能性に留意する必要がある。以上のように、12報告のうち11を日本人研究者が占め、ネパール人研究者の報告はわずか1報告にすぎなかったのは残念であった。しかも、サンクーで考えたような、湖底堆積物などの軟弱地盤対策の地盤に関する報告がなかったので、質問の1番手としてカトマンズの湖底堆積物の課題を指摘したのであったが、報告者たちの関心は地盤よりも建物にかたむいていたのも納得がいかない点であった。

以上のように、12報告のうち11を日本人研究者が占め、ネパール人研究者の報告はわずか1報告にすぎなかった(写真24,25,26)のは残念であった。しかも、サンクーで考えたような、地元の基本的な課題である湖底堆積物などの軟弱地盤対策に関する報告がなかったので、質問の1番手としてカトマンズの湖底堆積物の課題を指摘したのであったが、報告者たちの関心は地盤よりも建物にかたむいていたのも納得がいかない点であった(写真27)。