1) はじめに

ヒマラヤ山脈の谷は大きくて深いので、隣の谷にはどんな氷河があるのか、分からない。そこで、ネパール・ヒマラヤ東部のヒンクコーラからホングコーラの氷河調査をするために、羊を連れて、両河川を結ぶメラ峠を越えたことがある(写真1)。いわば地上を這いつくばる虫の目調査である。だが、ヒマラヤは広大なので、虫の目調査では全貌がつかめない。そこで、飛行機で各地域の氷河写真を撮る鳥の目調査を行い、氷河の表面形態の違いやその分布を明らかにする必要があった(写真2)。この報告では、鳥の目調査の成果の一端と憧れのチベット高原を垣間見た―カイラス望見―のヒマラヤ飛行をお伝えする。

2) 鳥の目調査

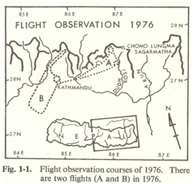

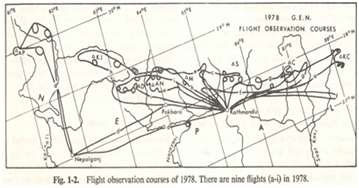

ネパール・ヒマラヤ氷河調査隊(隊長;樋口敬二名古屋大学教授)は1976年(2飛行、写真3)と1978年(9飛行、写真4)に鳥の目調査を行い、合計30時間(注)に及ぶネパール・ヒマラヤの氷河地域のほぼ全域の写真撮影を行った(資料1)。撮影した8,700枚にも及ぶ氷河地域の写真集(白黒写真4515枚、カラー写真3475枚、カラープリント写真480枚、赤外線写真230枚)は、渡辺興亜さんと矢吹裕伯さん達によってまとめられている(資料2)。

(注)

1974に行われたネパール航空のボーイング727による約1時間半の飛行を除く。

資料1

Preliminary Report on Flight Observations of 1976 and 1978 in the Nepal Himalayas. 1980, Seppyo, 41, Special Issue. Japanese Society of Snow and Ice, 62-66.

資料2

Aerial photographs of glaciers in the Nepal Himalayas obtained during the Glaciological Expedition in Nepal (GEN) from 1974 to 1978.

3)氷河台帳の作成

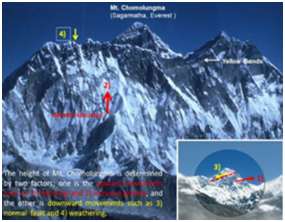

鳥の目調査で得られた写真をもとに各氷河の大きさや表面形態などの特徴を氷河台帳にまとめ、東ネパールのドゥドコシ河流域の岩石氷河も含む氷河分布図を完成することができた(写真5、資料3)。また、撮影されたチョモランマ(エベレスト)峰を見ると、世界最高峰の基部に火の玉状の花崗岩が貫入し、チョモランマ峰山群を支えている地質構造を示唆する写真情報も得られた(写真6)。私見だが、チョモランマ峰形成の上昇要因としては1)インド亜大陸のアジア大陸への衝突と潜り込みによるせり上がりと2)火の玉状花崗岩による上昇、そして下降要因としては3)チョモランマ峰直下の北側に滑り落ちる正断層活動と4)風化現象による浸食作用である(資料4)。2015年5月のようなヒマラヤの大地震(資料5)時にそれらの値が変化することによって最高峰を形成する、と解釈している。

資料3

Preliminary Report on Glacier Inventory in the Dudh Kosi Region. 1978, Seppyou, 40, Spcial Issue. Japanese Society of Snow and Ice, 70-83.

資料4

木崎さんの思い出;二題

資料5

ネパール地震(1)当日から5日目

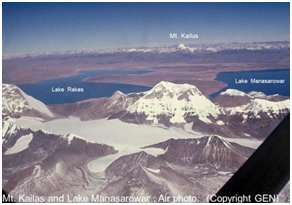

4) カイラス望見飛行

カイラス山はガンジス川とインダス川の分水嶺地域にあり、ネパール北西地域よりさらに北に位置し、カトマンズからは遠すぎて無給油での往復ができない。そこで、カイラス望見の飛行にあたり、まず1978年11月15日にポカラで一泊した。翌16日はネパール南西のインド国境近くのネパールガンジまで南下し、そこで給油してから、1963年の安藤久男隊長のナラカンカール調査隊のキャラバンルートであるカルナリ川沿いに北上。そして、念願のチベット高原のカイラス望見(写真7)を果たし、帰路は再び給油のためネパールガンジへ立ち寄り、カトマンズにもどる飛行となった(写真4の左端のルート;資料6)。全長約7百キロ、実際の全飛行時間は約6時間、撮影した写真は白黒が425枚、カラースライドが315枚、カラープリント35枚。同行した氷河調査隊員は故樋口明生(資料7)と安成哲三両氏で、パイロットは今回もピラタス・ポーターの飛行機会社からきているベテランのスイス人ウィックさんだった(写真8)。第2章で述べた鳥の目調査のヒマラヤ飛行合計11回のうち9回を筆者は担当したが、そのほとんどはウィックさんがパイロットを勤めてくれたので、彼はまさしく我々の鳥の目調査の恩人である。

資料6

AACH備忘録(6)-カイラス飛行-

資料7

追悼 樋口明生さん

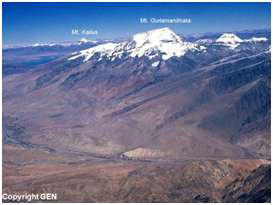

カルナリ川沿いに飛ぶ機体は徐々に高度を上げ、上流のシミコットを過ぎて、高度が7,985mになった地点で酸素マスクを使用した。気温計はマイナス23度を示していたが、寒さをそれほど感じなかったのは、憧れのチベット高原にいるという高揚感のためだったからに違いない。さらに北上すると、チベット高原を思わせる広大で乾燥した谷地形の景観になり、西側に緩やかな尾根を広げるグルラマンダータ(ナムナニ、7,694m)峰南西の谷に近づいた。そこは、1963年の安藤久雄隊の宮地隆二隊員が越境したため収監されたタクラコットがあるはず(写真9)、と思われた。ジェットストリームがかなり強いとみえ、なかなか飛行機が進まない感じで気をもんだが、さらにゆっくりと北上すると、グルラマンダータ峰左に小さく見えていたカイラス山(写真9)がグルラマンダータⅡ峰越しにはっきりと正面に現れた(写真10)。そして、ついに、聖湖マナサロワールの北に、憧れのカイラス山を拝むことができたのである(写真7)。カイラス山の中腹に分布する礫岩層といわれる水平な堆積構造もはっきりと認めることができた。やっと、念願のチベット高原にあるカイラス山を望見することができ、大いに満足した。

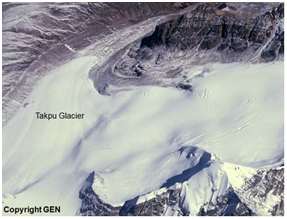

5) チベット型氷河

緩やかな地形が発達するネパール北西部の氷河は、急峻なヒマラヤ山脈南面のクンブ氷河のような岩砕に覆われたネパール型の黒い氷河(写真2)とは異なり、表面を覆う岩石がほとんどない、緩やかなチベット型の白い氷河である(写真11)。ナラカンカール隊の渡辺興亜さんはネパール北西地域のタクプ氷河の調査を行っていたので、チベット型のその氷河上空も飛行した(写真12)。

6) ヒマラヤ山脈の盟主

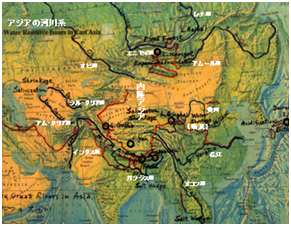

標高8,848mのチョモランマ峰は世界一高い山だが、地形的にはガンジス川流域内に位置し、チョモランマ峰の次に高いカラコラム山脈のK2峰(8,611m)はインダス川流域内の山である。しかし、カイラス山(写真7)の標高は6,656mで高度こそ低いとはいえ、ヒマラヤ山脈の二大河川、ガンジスとインダスの源流部の分水嶺に位置する山である(写真13)。そこで、地形学的な特徴からみると、チョモランマ峰やK2峰よりもヒマラヤ山脈の盟主にふさわしい、と解釈できる。ヒンズー教と仏教の聖山、カイラス山の麓には聖湖といわれるマナサロワール湖が(写真7と10)ある。カイラス山は宗教的にも、ヒマラヤで数あるHoly Mountainなかで、最もその名にふさわしい聖山で、今回のカイラス山望見のヒマラヤ飛行でその聖山をしかと眺めることができたのは大いなる幸運であった。

7) 感謝

高度約8千mのこのフライトで、幸いなことに、念願のカイラス山を望見する機会をあたえてくれたネパール・ヒマラヤ氷河調査隊の樋口敬二隊長はじめ隊員の皆さま、そしてパイロットのウィックさんに感謝している。ウィックさんが、内緒の話としていうには「これまでに11回もネパールの国境を越えて、インドやチベットに入ったことがある」そうだ。本報告の―カイラス望見―飛行でもその禁を犯したかもしれない。今なら、ミサイルが飛んでくる可能性もあることを考えると、今後は再現できないであろうカイラス望見飛行を実現してくれたキャプテン・ウィックさんには改めて頭が下がる思いだ。おかげで、内陸アジアの大河川;ガンジス河・インダス河・メコン河・揚子江・黄河などの現流域(写真14)であり、聖山カイラスを抱く広大なチベット高原への地球温暖化の影響とアジアの自然環境変動についてますます興味が増すばかりになった。

付録

1978年のカイラス望見飛行でチベット高原への思いが募っていたところ、1980,1987と2001年にチベット高原を旅することができたので、まず今回は、1980年のチベット巡検旅行を紹介します。

チベット巡検旅行(*引用文献)

1980年のチベット高原科学討論会および内陸アジアの自然と氷河群

(*引用文献)

伏見碩二(1980)内陸アジアの氷河群-氷河現象の地域性と歴史性について-.月刊地球, 2-10, 707-726.

1.はじめに

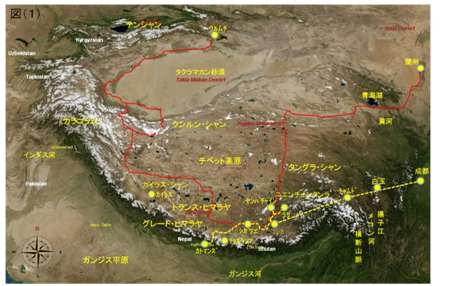

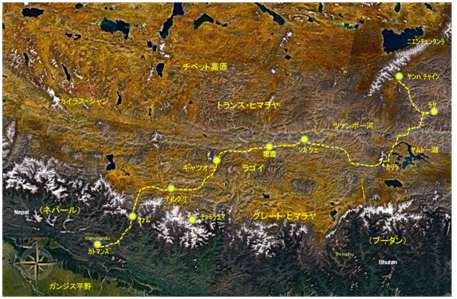

トランス・ヒマラヤからグレート・ヒマラヤを旅行できるチャンスがめぐってきた。中国科学院は,1980年5月25日~6月1日に北京で青蔵高原科学討論会「Symposium on Qinghai-Xizang(Tibet)Plateau」を開催し,6月2日~14日にかけてチベット高原南部のエクスカーションを企画した(図1)。青蔵高原とは,青海からチベット(西蔵)にかけての,いわゆる内陸アジア高山地域の一部を示している。

私は,1965年以来8回のネパール・ヒマラヤの氷河・地質調査に参加し,通算5年におよぶ期間,土地の人々が神々の座とあおぐグレート・ヒマラヤを南側から眺めてきた。私にとって未知であるグレート・ヒマラヤ北側に住むチベットの人たちが,モルゲン・ロートやアーベント・ロートに染まる峰々を蓮の花弁になぞらえるというチベット高原への思いはつのるばかりであった。

内陸アジアの探検家・スウェン・ヘディンは,チベット高原を調査し,ツアンポー河の北に東西に連らなる山脈をトランス・ヒマラヤと命名した。内陸アジアの地形的雪線の最高地点はグレート・ヒマラヤにではなく,トランス・ヒマラヤに位置しているように,内陸アジアの気候条件におよぼすトランス・ヒマラヤの地形条件の重要性をすでにヘディンは指摘していたのである。また,世界最高峰のチョモランマ(8848m,別名サガルマータ,エベレスト)はガンジス川の流域内にあるのに対して,トランス・ヒマラヤのカイラス峰は高さこそ6714mにすぎないが,ヒマラヤの大河であるインダス河とガンジス河上流のツァンポー両河川の分水嶺地域に位置し(図1),あたかもヒマラヤ地域の中央に鎮座しているかのようだ。聖なるマナサロワール湖をいだくカイラス峰は,ラマ教とヒンズー教それぞれの聖山にふさわしい。いずれにしても,チベット高原の南部を東西に約2500km以上続く,ヒマラヤの名を冠したこれらの二つの大山脈は,地質・地形学的にも気候学的にも重要である。これら両ヒマラヤ山脈の上昇につれて変化してきた氷河などのさまざまな自然の歴史に思いをはせる者にとっては,大いなる未知の魅力を秘めた地域であるので,これらの地域を是非とも見ておきたかった。

写真1 鄧小平さん(中央)と,A.ガンサーさん(左)とA.デジィオさん(右)

幸いなことに,これまでにグレート・ヒマラヤなどの内陸アジアの多くの研究者がこの会議に集まった。そのうちの何人かとは,ネパール語が通じるほどであった。5月31日に人民大会堂で催された夕食会の席に並んだ中国副主席で実力者の鄧小平さんと,地質学者のA.ガンサーさんとA.デジィオさんの各氏はともに小柄な方々である(写真1)が,あたかもヒマラヤのジァイアンツをみる思いがした。

2.内陸アジア変動帯

1934年1月,ネパールを中心としたヒマラヤ地域は大きな地震にみまわれた。この時,カトマンズのレンガ造りの家々のほとんどが破壊されたという。この地震は,ヒマラヤ地域を南北に切っているパトナ断層の動きが原因と考えられている。また,1950年,同様な大規模な地震がインド北東部のアッサムにおこった。ヒマラヤ地域やチベット高原などの内陸アジアは,現在もその動きを止めてはいないようだ。このような地震を契機として,ヒマラヤ山脈は上昇する。また,ヒマラヤ地域の8000m峰などの高処から,古生代から新生代前期までの海成の化石が報告されていることが示すように,長い時代にわたるグレート・ヒマラヤの上昇量は相当大きな値になる。中生代までのヒマラヤ地域に分布していたテーチス海の堆積物(テーチス堆積物)には,新生代後期(約1500万年前)よりも新しい地層がみられないので,ヒマラヤ地域は約1500万年前から陸化しはじめ,その後現在まで上昇をつづけてきた,と解釈できる。また,東ネパールのアルン川の下方侵食量は15kmにも達すると報告されているので,単純化して,この地域の上昇量にほぼ見合う分をアルン河が侵食してきたとすると,この地域の平均上昇速度は,上記の侵食量(15km)を陸化しはじめてからの時間(1500万年)で割ると,1年に1mmとなる。

最終氷期から現在までの数万年間の上昇量が,日本アルプスや六甲山地で,数百mと考えられているのに対して,ヒマラヤでは,それよりも1ケタ大きい1600mと見横られている(郭,1974)。約百年前に測量された世界最高峰のチョモランマの高さ8848mと最近の人工衛星を使った高度8850mを比較すると,チョモランマは百年間に2m,つまり平均的には,1年間に2cm上昇してきたことを示唆する。これらのことは,ヒマラヤの最近数万年間の平均上昇速度が年間数ミリ~数センチであることを示し,大きな上昇速度の見積りとなっている。新生代後期から上昇しはじめた地球上のいくつかの大山脈群のなかでも,ヒマラヤの高度が他の山脈よりもはるかに高いことは,侵食速度を一定としても,まずもってヒマラヤの上昇速度がはるかに大きいことを示しているのは間違いないであろう。ヒマラヤをふくむチベット高原を中心とする内陸アジアは,新生代後期からの地形変化が地球上で最も大きかった変動帯としてとらえることができる。

この内陸アジア変動帯の大きな地形変化は,この地域の気候条件に重要な影響を与える。郭(1974)は「最終氷期以後数万年の間に,ヒマラヤの平均高度が4500mから6100mになったので,南方からの水蒸気輸送がグレート・ヒマラヤによってさまたげられるようになり,チベットは大陸性気候となり,氷河は縮小した」と報告した。郭さんは中国の国家地震局地質研究所員(写真2)で,雄大な構想をいだいてヒマラヤの環境史をまとめておられる。以上のように,ヒマラヤの地形・気候条件の変化は,生物界にも大きな影響を与えたことであろう。長い時間にわたりたえず変化するローカルな地形・気候条件と,グローバルな気候条件との相互作用が新らしい物質循環をつくりだしてゆき,人間をも含めた生物が住む環境をつくりかえ,その地域の自然に特有の歴史をつくる。内陸アジアの自然現象の歴史は内陸アジア変動帯の上昇プロセスと深く結びつく,という視点で理解していくことが重要だと考える。

3.青蔵高原科学討論会

この討論会の中心テーマは,“青蔵高原の上昇と自然環境と人間への影響”となっており,主なテーマは,1)地質,2)地理環境と3)生物であった。この討論会には,中国人研究者約240名,外国人研究者80名ほどが参加し,寄せられた論文数は300編をこえ,発表・討論の場は地質,地球物理,地球化学,層位学,古生物,動物,植物,生理,地形,地理,気象の11分科会であった。

日本からこの討論会に参加したのは,原寛教授(東大),沼田真教授(千葉大),樋口敬二教授(名大),牛木久雄氏(東工大)と私の5人であった。内陸アジアの研究者を多数かかえたソ連などの国々からの参加者がなかったことは,政治情勢とはいえ残念であった。連日朝8時30分から夕方5時30分まで,各分科会ではさまざまな発表・討論がおこなわれ,夜は参加者が撮った映画やスライド会が催された。おかげで,故宮博物院などの北京の名所旧跡は見ずじまいであったが,内陸アジアの自然現象を知ることができた充実した1週間であった。

4.チベット巡検旅行

エクスカーションのルートは,広大なチベット高原の南端部にあたり(図1),地形的にもまた気候的にも,チベット高原周縁部と内陸部との移行帯である。北京から成都を経由してラサまでが飛行機,ラサからトランス・ヒマラヤを往復し,ラサからシガツェ経由でグレート・ヒマラヤをこえてネパールのカトマンズまでがバスの計12日間の旅であった。

(A) 成都~ラサ

6月2日。黄土の名残りを思わせるような霞のかかる北京の空をあとに,黄褐色の堂々たる水をたたえた黄河をこえ,中国の生物界を南北に区分する重要な地形である雪のチンリン(奏嶺)を北にみて,標高約500mの亜熱帯的なバナナと水田が展開する四川盆地の中心地,成都に着いた。空港にはヒマラヤ・スギが植えられており,島状にかたまった竹林などでネパールを思い出すとともに,まさ木やきょう竹桃の植え込みや格子状の柱をくんだ白壁をみていると,同じ照葉樹林文化の日本との親近感をおぼえるのだった。チベット高原東の玄関口成都は,赤土が発達した丘陵地の間に緑の水田が分布する湿気をふくんだモンスーン特有の風土だ。

6月3日。朝もやのたちこめる広大な四川盆地をあとに,イリューシン機は南東チベットのチャムド(昌都)をめざし,西方に進路をとった。はやくも夏のモンスーンの影響をうけた入道雲をつきぬけると,左手前方にミニヤ・コンカ峰(7556m)が雄大な姿をあらわした。ミニヤヤコンカから北につづく大雪山地は,丹巴付近ではするどい新しい氷食地形のなかに発達した岩石氷河と小規模な氷河がのぞまれた。道孚付近の工〓(上のシタに下;峠のツクリ)拉山地や,新尤付近の魯里山地はともに,氷河はみられず古い氷食地形が分布する高原状の広大な準平原である。主として北西斜面に分布する針葉樹林のなかに村落が点在している。揚子江上流の金沙江右岸の白玉付近の山地は,再び新しい氷蝕地形が発達し,岩石氷河が分布している。金沙江は実に堂々とした大河で,狭谷をなす。南方のへントウアン・シャン(横断山脈)方面には氷河をもつ双耳峰がのぞまれた。

金沙江をすぎると,赤紫色のケスタ状の地層(テーチス堆積物)をみせる高原状のゆるやかな台地が展開する。はるか南方にツアンポー河大曲り付近の山々が見えたと思ったが,地図をみるとまだまだそこには達していなかった。どうも心のなかにグレート・ヒマラヤやツァンポー河を早く見たいという期待感がつよくでて,飛行機が早くすすんでいるように思ってしまうが,イリューシン四発の飛行機の歩みはいかにも遅く感じられ,逆にチベット高原は実に大きいのだ。ツァンポー河大曲付近の山々と感違いしたのは,横断山脈のの他念他翁山にあたるようだ。

写真3 チャムド近くの瀾滄江(メコン河)

ダライ・ラマの親衛隊を勤めていたといわれるカンパ族の都,チャムドから進路がやや南方向に変り,ゴンカ飛行場をめざした。この周辺地域には,新しい氷食作用の跡をとどめぬ赤紫色の地層をもつゆるやかな山並がみられ,緑色の大河が深い峡谷をなして南流する。スチュワーデスに河の名前を聞くと,すぐに瀾滄江(メコン河)と教えてくれた(写真3)。サルウィーン河の上流,怒河に近づくと眼下に雪面が広がり,岩石氷河が発達するとともに,凍結した湖が分布する。洛隆周辺をすぎ,ニイエンチェン・タンラ(念青唐古拉)に近づくと,この地域は厚い層積雲におおわれていた。雲の切れ間にみえるニイエンチェン・タンラの山地は,新しいするどい氷食地形をみせ,大規模な氷河が切れ間なく連続して分布している(写真4)。はるか南のツアンポー河の屈曲地点までつづく雲海上に,やっとナムチェバルワ峰(7755m)が顔をみせていた。おそらくアッサム上空であろう,モンスーンの雄大積雲が発達していた。ニイエンチェン・タンラの大氷河群を涵養する水蒸気は,プラーマプトラ・ツァンポー河や怒江沿いに北上してくる積雲の大きなゾーンとして見えるのであった。工布江〓(シンニュウに大)周辺で雲が少くなり,ニイエンチェン・タンラから続く大規模な氷河地帯がおわり,再び高原状の地形となる。

写真4 大規模なニイエンチェン・タンラ氷河群

ついに著しく曲流するツァンポー河流域に達し,南方にブータンのチョモラーリ峰らしき氷河のかかる山嶺をみながら,ツァンポー河に沿って次第に高度をおとしながら西進した。ツァンポー河両岸の山地は,新しい氷食地形が発達せず,著しい風化作用によると思われる植生のない裸山が続く。乾いた印象をもつツァンポー河支流の谷中には,大規模な扇状地形と部分的に砂丘が分布している(写真5)。成都をたって2時間37分の雄大なフライトは興奮状態のうちに終わり,チベット高原の多様な自然現象の地域的特長を十分整理できないままに,麦畑のひろがるツァンポー河右岸の段丘上のゴンカ飛行場(ラサ空港)に着いた。高度3550mのこの空港には,チベット高原の氷河研究を長いこと続けておられる謝自礎先生(蘭州氷河凍土研究所)がむかえにきてくれていた。

写真5 乾燥したツァンポー河周辺の景観

(B) ラサ~トランス・ヒマラヤ

翌日は,ラサの島状丘上に建てられた有名なポタラ宮殿や一足一礼(五体投地)する熱心なラマ教徒がみられる大昭寺などをゆっくりと休養をかねて見学した。高度3658mのラサの日射は強烈で,ポタラの坂道を登ると汗ばんでくるほどだ。夜11~12時の間に,雷をともなう激しい雨があった。ラサの降水量のうち,夜間のものが80%を占るという。

6月5日。ラサから,ツァンポー河への分岐点トリジャムを経て一路北に向った。道路は簡易舗装されているが,冬期間の凍上のためデコボコ道だ。ラサからモンガ村(3940m)までの間には,ラサかこう岩がジュラ紀の石灰岩に貫入している様子や,部分的に赤紫色をしたテーチス堆積物が大規模な摺曲構造を発達させているのがよくわかる。両岸の山地は,わずかに氷食地形をとどめ,谷の中は大規模な新旧二時期の扇状地がみられる。モンガ村付近の右岸の谷には,氷河性堆積物であるモレーンがみとめられる。謝先生の話しだと,このモレーンの年代は更新世中期のもののようだ。

モンガ村をすぎると,かこう岩の狭谷となり,ラサから2時間半のバス旅行で,トランス・ヒマラヤの南面の青海省への道路との分岐にあたるヤンバチャイン(4280m)に着いた(図1,2)。ヤンバチャイン周辺は主として中生代のかこう岩質片麻岩と第三紀の火山岩が分布している。ここは,トランス・ヒマラヤとグレート・ヒマラヤ間の東西2000km以上つづく地熱地帯にあたり,現在1000kwの地熱発電が行なわれている。ヤンバチャィンの北につらなる6~7000m級のトランス・ヒマラヤ(写真6)は,はやくもモンスーンの雲におおわれ,発達した積雲から降雪がおこっていた。今年のラサのモンスーン入りは例年より半月程早かったそうだが,モンスーンの影響がグレート・ヒマラヤをこえ,はるかトランス・ヒマラヤにまで夏のモンスーンの積雲の帯が達しているのをみるのは驚きであった。グレート・ヒマラヤはそれなりに大きな地形であるが,夏のモンスーンに対してはやはり完全な障壁とはなっていないのである。

写真6 ヤンバチャィン周辺のトランス・ヒマラヤ

チベットの人たちは,もともと峠やいくつかのきわだった峰には固有の名をつけているが,山脈に対しては固有の名前を与えていないように思われる。ヒンドー教の人たちがよんだヒマ・アラーヤ(雪の住居;いわゆるヒマラヤ山脈)に対するチベット固有の名がないようだ。5000mに達する高原に住むチベットの人たちにとって,グレート・ヒマラヤやトランス・ヒマラヤはチベット高原の一部とみて,それらを山脈としてそれぞれを識別していないのかもしれない。彼らにとっては,山脈よりも,人が越えたり,夏の雲が越えてくる山脈低部の峠のほうが重要な意味をもつのであろう。中国の人たちは,ヤバンチャイ付近のトランス・ヒマラヤから西をガンディセ・シャンまたはカイラス・シャンとし,そして東をニイェンチェン・タンラと呼ぶ。タンラのラは,もちろんチベット語の峠からきている(図2)。

ヤンバチャイン付近の氷河は,ニイエンチェン・タンラ南部地域の大氷河とくらべるとはるかに小規模なカール状のゆるやかな傾斜をもつ氷河である。この付近のトランス・ヒマラヤの裾野には,乾燥しているために,かつてのモレーンが良く保存されている。謝先生たちが次のように説明した。“これらのモレーンはヨーロッパのミンデル氷期,リス氷期,ウルムI亜氷期,ウルムⅡ亜氷期の時代のものです” ,と。これらのモレーンの年代測定はいまのところ行われていないのに,はるか離れて気候条件の異なるヨーロッパの氷河とは形成条件が異なるトランス・ヒマラヤの氷河は,はたしてヨーロッパの氷河の歴史との同時性をもっているのであろうか。ちなみに,「ヨーロッパで古いモレーンとされているギュンツ氷期のモレーンはどれですか」と聞くと,“それは,谷を埋めている沖積層で隠されています”と説明するのだった。

ヨーロッパ・アルプスでは,19世紀に最近の氷河変動のうちでも最も大きな氷河拡大があったとされているが,東ネパールのクンブ地域ではそのようなことはなく,16世紀以来現在に近づくにつれて,何回かの小規模な拡大は認められるが,全体の傾向として氷河は縮少化に向っているのである(Fushimi,1978)。氷期規模の時間スケールからみて,グレート・ヒマラヤとヨーロッパの氷河発達の歴史に同時性があることはまだ証明できていないし,また少くとも両地域の最近の氷河の歴史(小氷期)をみてみると,最大拡大期の時期が違うことや氷河変動の傾向が異なっていることが認められるのである。中国の研究者の方々が,ヨーロッパ・アルプスの氷河編年でグレート・ヒマラヤやトランス・ヒマラヤの氷河変動をまとめられるのは,それはそれで一つの見方であるかもしれないが,やはり,年代測定を行なって同時性を確かめたうえでないと,ほんとうにそうか,とやはり気にかかる。

翌日は休養をかねて,ビャクシンの大木(Platycladus orientalis)の茂るダライ・ラマの夏宮やラサかこう岩のうえに建てられたレボン寺を見学した。

(C) ラサ~シガツェ

6月7日。昨夜からの雨が早朝までのこるラサの町を南下し,シガツェに向った。ツァンポー河との出合いのチュシュイ(曲水13590m)までのラサ川(キーチュ)周辺には,砂丘が散在する。この砂丘は,ラサ川の右岸にもわずかにみられるが,西面する左岸側に多く認められる(写真7)のは,西方からの卓越風によるためであろう。砂丘の規模は,数百mからせいぜい1㎞ほどのもので,その分布には達統性がみられない。なかには,砂丘が移動を止め,表面を植生におおわれた化石的なものや,かなり急な上部斜面に不規則にへばりついているものさえも認められた。

写真7 ラサ川周辺の砂丘

ツァンポー河の大橋(3600m)付近の現河床礫は,直径10cm以下の円礫で,岩質は深成岩と火山岩がほぼ半々である。これらの河床礫の特徴はヤンバチャインの河床礫と似ている。現河床堆積物を覆って,ところどころに砂丘が分布するのはゴンカ飛行場付近と共通している。ツァンポー河より登りはじめ,比高約30mのテラス上のジャンタン村(3600m)の穂のではじめた麦や,なの花そしてじゃがいもの畑をすぎ,三畳紀の堆積岩中に東西性の破砕帯が発達するカンパ峠(4794m)に着き,峠からは急な大曲りの道を下り,複雑に入りくんだ形をしたヤムドー湖(4441m)へ達した(写真8)。ツァンポー河からの距離がわずかに約10㎞で,800mをこえる比高がある。水力発電に有望であろう。この湖のある流域は,かつてツァンポー河に流れていたが,約300年程前に白地付近におこった地滑りによってせき止められてできたとのことである。衛星写真をみると,ヤムドー湖周辺には氷河地形によくみられる多くの湖が分布しているのが認められる(図2)。湖岸のゆるい山地には古い氷食地形がのこっているので,最も深いところでも59mというこの湖の複雑な形は,かつての氷河のU字谷地形に由来すると考えられる。湖岸に散在するビャクシンの上限は,乾燥しているために,より湿潤な東ネパールよりも約500m程低い。

写真8 複雑に入りくんだ形をしたヤムドー湖

湖岸沿いに南下し,浪〓(上のシタに下;峠のツクリ)子から西進し,ノイチンカンサン峰(7191m)周辺の新しい氷食谷沿いに,カリラ(峠,5045m)に達した(写真9)。峠の北にはネパール・ヒマラヤでもよく見られるような懸垂氷河がかかり,雪崩によるデブリが見られたように,雪崩でしばしば道路が閉鎖されるとのことである。この峠周辺には,帯状の構造土(Sorted stripes)や塊状の構造土(Earth hummocks)が発達する。カリラから西進すると,ギャンツェやシガツェなどの穀倉地帯のひろがるナンチュ(川)上流域のゆるやかな高原状の地形になる。河岸には三段の侵食段丘が発達し,現河床からの比高はそれぞれ10,7,5mほどだ。午後4時から約30分間,チベット高原特有の西からの強風をともなう豪雨が続いた。この西風が,ラサ川周辺で見た砂丘の分布に影響しているのであろう。

写真9 ノイチンカンサン峰周辺のカリラ(峠)にて

ギャンツェ(4040m)は,かつてはダージリンとラサを結ぶ交通の要所であったが,シッキムを経由する中国とインド間の通商がとだえているので車の通行量はまれである。チベットでは凍上によるデコボコの舗装道路よりも,簡単に修理可能な砂利道のほうがスムーズで乗り心地が良い。行きかう車の約半数は,インドとの国境付近の森林でとれる薪用の材木を積んでいる。薪用に,高山性の草本類をかついでいる人々もよく見かけた。チベットの燃料問題は相当深刻のようだ。

ギャンツェ~シガツェ間は麦を中心とする畑作地帯となっているが,白朗付近のツァシイ村(3890m)には果樹実験農場があり,リンゴの品種改良がすすめられていた。チベットの農業や果樹栽培にとっては,ひょうやあられによる被害が多いとのことで,昨年9月には直径3cm大のひょうが降ったという。コロラド大学のJ.アイブス先生によると,強烈な日射が水分を含んだ地面を照らすと,シュリーレン(水蒸気の作る湯気)が発達し,チベット高原上に雄大な積雲を形成するので,チベット高原の農業災害のみならず南アジアの気候条件にも重要な影響をあたえている,とのことである。

白朗付近には,マグマ起源といわれるオフィオライト(苦鉄質火成岩類)が分布する。カンラン岩や玄武岩などからなるこのオフィオライトは,チベット高原南部の重要な地質構造であるインダス・ツァンポー縫合線沿いに分布し,一部にはダイヤモンドが産出するとのことである。白朗からシガツェへの道路沿いに枕状溶岩の露頭がみられた。ナンチュ(シアン川)左岸のオフィオライト地帯からの扇状地は岩質を反映して黒く,右岸の白亜紀の堆積岩地帯の赤褐色の扇状地と対称的である。このような岩質を反映した色彩の違いはランドサット映像にまであらわれているので,グランド・トゥルースによる基礎情報があれば,地質・地形解析のために,衛星写真をもっと有効に使うことができる(図2),と思われる。

シガツェに近いナンチュ(川)のほとりには伝統的なチベット・テントがたちならび,多くの人々が護岸工事を行なっていた。1954年8月に,この谷の上流の氷河湖が決壊し,山津浪がこの現河床とほぼ同じ面にある穀倉地帯に大被害をもたらし,死者は700人に達したとのことである。この氷河湖の決壊は,氷河からの雪崩が原因であったとされている。同様な氷河災害はわれわれが調査を行なってきた東ネパールのクンブ地域でも1977年9月に氷河湖の決壊洪水が発生し,地元の人たちに大きな被害をおよぼした(Fushimi et al., 1985)。中国の研究者は氷河性の泥(石)流についての勢力的な調査をつづけており,グレート・ヒマラヤやチベット高原の現地の人々の生活圏が高山地帯にまでおよんでいるので,氷河災害のみならず総合的な自然災害の研究が今後は必要になることであろう。

シガツェ(3900m)は,ツァンポー河とナンチュ(川)との合流付近にあり,ラサについでチベット第2のパンチェン・ラマのいた歴史的な町である。チベット最大といわれる高さ26mの仏像が安置されているタシルンブ寺院は,ポタラ宮殿などとともに保存状態はよく,ギャンツェなどのような他の多くの寺院のように文化大革命中の被害からまぬがれたようだ。シガツェ周辺には,黄土が再堆積したと思われる細粒の粘土からなる湖沼堆積物が分布し,直径1cm以下の巻貝の化石がみられた。チベット高原南部に広域的にみられる黄土堆積物がどのようにして形成され,侵食をうけ,扇状地や湖底に堆積したかはいまのところ未知のようだ。

モンスーンの大雨によってネパールとの国境の町ツァム付近に地滑りがおこり,カトマンズへの道路が閉鎖されたとの情報が入ってきた。そこで,道路開通をまつあいだ3日間,シガツェをベースにしてギャンツェやツァンポー河周辺やシガールへの途中までの小旅行をおこなった。

(D) シガツエ~ツァム

6月11日。朝日で,シガツェの黄金色のタシルンブ寺院やネタン村の廃墟が,大規模な摺曲構造をしめす白亜紀のテーチス堆積物の赤茶色の裸山を背景に輝いていた。ツァム付近の道路閉鎖がとけないときはひきかえす予定で,シガツェからシガールへと向った。道はラツェに向って広いゆるやかな谷を西進する。定吉にいたるなだらかな峠付近には,広範囲にわたり平坦化をうけた白亜紀の貢岩を薄い礫層がおおっている。これはいわゆるペディメント(山麓緩斜面)地形で,ところどころに島状丘がみられる。この地形は一般に乾燥地域にみられ,表層風化や面状洪水による侵食によって形成されるとされているが,ペーベ先生(アリゾナ州立大)の説明によると,古い時代の氷食(glacis de erosion)地形であるという。新らしい氷蝕地形をとどめぬ乾いた裸山から澄んだ小川がながれ,礫層のうえには点々とピンクと紫の高山植物が目を楽しませてくれた。これらの高山植物のあいだに身を横たえて,あたりの乾いた裸山と真青に澄みきった空を眺めながら,遠くから風にのってくる牧童の歌をきいていると,チベット高原にいることの充実感とともに,未知の高原への心のときめきをおぼえるのであった。現在は細々と流れる小川が大暴れしたり,また氷河が拡大したため大規模な平坦面を形成した時代は,はたしていつのことであろうか。南方にはオフィオライト山地からの二期に区分できる黒い扇状地がつづき,この東西につづく谷もまた,ナンチュ(川)の谷と同様に,背斜軸に沿っている。モンスーンの休止期をおもわせるようなチベットの青空のもとを,いつ越えたのか気づかぬほどのゆるやかな峠を越え,真っすぐな道が西に向い定吉(3880m)に達している。どこまで西進しても,左手には黒いオフィオライトの山地があり,そして右手には白亜紀の赤褐色のテーチス堆積物の褶曲山地が続く。地質構造に平行して走る場合に見られる,雄大ではあるが,一見単調ともおもえる景観は,トランス・ヒマラヤやグレート・ヒマラヤなどともに2000㎞以上も分布していることを思うと,この単調さはとりも直さず大規模な地質構造を反映しているのである。

定吉の谷は南北に走り,チベット高原の東西性の大構造に直交して,ツァンポー河にそそぐ。ツァンポー河の北方には新しい氷食作用をうけたと考えられるトランス・ヒマラヤの岩山がのぞまれ,また南方にはラゴイ山脈中の6056m峰や西方のツァンポー河右岸の山地には大規模な氷食作用の跡をとどめるU字谷がみられる。定吉の谷の左岸は東西方向の摺曲軸と直交する全山露頭の裸山となっており,白亜紀の堆積岩が大規模に摺曲している構造が手にとるように見渡せる(写真10)。これは,いかにも南北方向からの応力がはたらいたことを示しており,数㎞ごとにあらわれる背斜軸と向斜軸をもつ大摺曲構造の形成とともに,チベット高原の地殻がプレート運動で南北方向に圧縮され,厚さを増す原因となり,ついには上下方向のアイソスタティックな変動でチベット高原が上昇してきたことを想像させるのであった。

写真10 定吉の大規模に摺曲している堆積岩構造

定吉から西進し,レチュ(川)に達すると,道は南に転じオフィオライト帯をきって進む。これまでの大地質構造に平行したいわゆる単調な景観とはうって変わって,オフィオライト帯の蛇紋岩化作用をうけたカンラン岩(Serpentinized harzburgite)や,放散虫の化石を含む赤紫色の〓(石ヘンに圭)岩や第三紀の礫岩が南に傾斜している構造が次々に展開する。プレート説をとる中国人研究者によると,このオフィオライト帯の岩石は,第三紀のはじめの始新世から漸新世にかけて,インド・プレートとユーラシア・プレートが衝突したときに,海底地殻の一部がもちあげられたとのことだ。オフィオライト帯をすぎ,ツォラ(峠)へと西進するルート沿いは三畳紀の貢岩・砂岩などの堆積岩地帯で,ところどころに二畳紀の石灰岩の外来の堆積岩が山頂部や斜面に不規則に点在する。4440mのツォラ(峠)付近では,単耳蛤の化石を採集した。

ラツェ(3980m)から北方に,氷河をもつラゴイ山脈の主峰,ラゴイ・カンリ(拉執崗日)峰(6457m)がのぞまれた。ラゴイ山脈とは,ツァンポー河とプムチュ(川)・アルン川との分水嶺をなし中生代と古生代の堆積岩を貫くかこう岩類の6000m級の山地である。トランス・ヒマラヤとグレート・ヒマラヤとの間で,小規模ではあるが,現在の氷河が分布するのはこのラゴイ山脈周辺の地域となっている(写真11)。トランス・ヒマラヤの大規模なかこう岩類,またラゴイ山脈やグレート・ヒマラヤのかこう岩類はともにそれぞれの山脈の中央部分とほぼ一致して分布する。このことは,チベット高原を上昇させたプロセスを考える時,定吉の摺曲構造にみられるように南北方向にはたらいた水平的な応力条件とともに,密度の軽いかこう岩煩の形成とその垂直方向への貫入活動もまた現在のチベット高原をつくりあげたプロセスとして重要であることを示している。

写真11 ラゴイ山脈周辺の氷河

さて,ラツェより,直径1cm大のザクロ石のみられる三畳紀の変堆積岩の峡谷をぬけると,4580m付近より残雪があらわれ,岩塊流(Rock stream)の発達するゆるやかな台地状のギャツオラ(峠)(またはカリラ,5250m)に到着した。このゆるやかな峠一帯は,氷食地形が発達し,おもにかこう岩の礫をもつモレーンがひろく分布している。そのモレーン分布から,かつてはラゴイ山脈の峰々から氷帽状の氷河が発達していたことが推定された。この峠から北方には,長大なトランス・ヒマラヤの雪山が見渡せたが,南のグレート・ヒマラヤは厚い積雲におおわれ,最高峰のチョモランマを期待していた大展望はおしくも見られなかった。峠の南斜面には,多角形土やパルサー(Palsa)などの周氷河地形特有の構造土が広範囲に観察できた(写真12)。チベット高原南東部の横断山脈の発達した氷河現象が分布する地域とくらべると,(乾燥化の影響のためであろうか)トランス・ヒマラヤからグレート・ヒマラヤの高原南部地域では,氷河現象の規模ははるかに小さいが、周氷河現象が発達することは、(大規模な氷河が地表面を覆うと周氷河地形は形成されないので)チベット高原全体を覆うような大規模氷河はかつて発達せず、部分的に氷河が分布しなかった地域に周氷河地形が発達しているのではないか、と解釈できる。グレート・ヒマラヤの積雲の切れ間に,チョー・オユー峰(8153m)の姿をかい間みながら,夕日に照らされた岩山上の寺院のあるシガール(4310m)の町に到着した。明日はシガツェにもどる予定であったが,ツァムへの道が開通する見込みがたったという幸報がもたらされた。

写真12 ギャツオラ周辺の構造土を調べる謝・ペーベ両先生

6月12日。朝,昨夜の降雪が約4700m以上を白くそめるシガールをあとに,プムチュ(川)沿いにティングリに向った。プムチュは,グレート・ヒマラヤの北にはじまりチョモランマ峰を時計回りにめぐり,グレート・ヒマラヤを切ってネパールのアルン川となり,そしてガンジス河と合流し,ベンガル湾にそそいでいる。このプムチュ流域には,広範囲にわたって長径5m,短径3m程の紡錘状にもりあがり,植生におおわれた化石砂丘群とともに,東西性の谷の南斜面には部分的に,三日月状の現生のバルバン型砂丘が分布し,卓越風向が西風であることを示している。プムチュ沿いの道路わきの高台には,測量用の櫓が点々と続いる。これらの各櫓は黄海の青島の測量基点から数千㎞にわたり延々と続き,チョモランマ峰と結ばれていると想像すると,いかに中国が大きいかを実感できる。

ついにティングリ(4250m)に着いた。ティングリはもちろん初めての土地だが,その名前はなつかしい。東ネパールのクンブ地域の氷河調査の際,地元のシェルパの人たちから何度ティングリの名を耳にしたことであろう。シェルパの人たちは,ポスト・モンスーンにチョー・オェー峰西の氷河のかかるナンパ・ラ(峠,5717m)をこえて,ティングリまで交易にくるのだ(図2)。グレート・ヒマラヤはやはり雲にかくれて,雄大な神々の姿に接することはできなかった(写真13)が,ティングリからナンパ峠へとつづくゆるやかな大きな谷の中には,三期に区分されるモレーンがのぞまれた。

写真13 雲にかくれたティグリからのグレート・ヒマラヤ

グレート・ヒマラヤに源を発するプムチュの流れは,氷河侵食による細粒懸濁物質が多いこと示すミルク色をしている。プムチュの上流域には,土壁の廃墟群や急な崖にはかっての住居とおもわれるような洞穴がみられる。中央ネパール(ムクティナート周辺)でもよく類似しした洞穴や廃墟がみられ,その廃墟の壁材の14C年代は14世紀であったが,はたしてプムチュ上流の廃墟も同時代のものであろうか。なぜこれらの建物は廃墟となったのであろうか。グレート・ヒマラヤの南側のシェルパの人たちは,16世紀はじめにティングリをとおり,ナンパ峠を越えて,クンブ地域に民族移動したと報告されている(Oppitz,1974)。このシェルパ族の民族移動の時期は,16世紀から何回もひきおこされた氷河拡大時期の直前に当っている。氷河が拡大しすぎると家畜や子供を含む民族移動は困難となると思われるので,ネパール氷河変動の歴史かからみると,シェルパ族はヒマラヤ山脈南面の急な崖が緩やかな氷河で覆われた氷河発達初期のタイミングをうまくつかんだ,と解釈できる。さらに,シェルパの人たちよりも前にグレート・ヒマラヤをチベットから越えてきたグルン・タカリー・タマンなどのネパールの高地民族がいるのだ。チベット高原から何回かにわたり民族移動してきた人たちの動機や氷河の歴史への興味はつきない。やがてポスト・モンスーンの11月ともなれば,クンブの友人たちが訪れるであろうティングリをあとにネパールとの国境の町ツアムヘと向った。

ティングリからの道が,バイク湖(凧枯錯)への分岐をすぎ,隣接するラロン峠(拉尤拉5124m)とヤルション峠(〓「並のウエのソ的印のカンムリ?なし」汝雄拉,5240m)への登りにさしかかると,雲に頂上をかくされたシシャパンマ峰(8046m)の裾野が真近かにのぞまれ,傾斜のゆるい地形を覆う鏡もちのような形をした氷河がみられた。南方のネパール側から進入してくるモンスーンの雲は,グレート・ヒマラヤのランタン山塊の山々やシシャパンマ峰をつつみ,さらに北にのびてトランス・ヒマラヤの山々に達していた。ヤルション峠の南斜面には鮮新世の未凝固のサビ色をした粘土層と砂質層からなる湖底堆積物が分布し(写真14),ここからは,三〓(足ヘンに止)馬(Hipparion),コナラ(Quercus)や花粉化石が産出したとのことである(郭,1974)。いよいよチベット高原に別れをつげて,ガンジス川へそそぐスン・コシ(中国名では麻章蔵布)の谷に下った。ヤルレブ(4300m)には,CaC03に富む扇状地堆積物が固化し,現在の川が伏流して部分的に石灰華(Sinter)が形成されている地形を見学した。ところどころに洞穴状の地形があり,剥片(flake)や掻器(scraper)などの北部中国の細石器文化に対比される石器がでるとのことである。さらにスン・コシ沿いに下ると,高度4000m付近より,これまでの開けた谷が次第に狭くなり,河床にはチベット高原ではみられなかった巨礫が激流のなかにあらわれる。

写真14 ヤルション峠南斜面の湖底堆積物

シシャパンマ峰からの谷沿いに押し出してきたモレーン上の町ニャラム(3705m)付近までくると,これまでみられたテーチス堆積物から急に北落ちの構造をもつ片麻岩に変化する。谷はⅤ字状地形が著しくなり,南からの谷風が時折雨をまじえながら水蒸気を運ぶ山腹には,樺やしゃくなげや黄色のサクラ草が分布する。この景観は見慣れたグレート・ヒマラヤ南面のものだ。高度3500mよりサルオガセのさがる針葉樹(Abies sp.)や細い竹や赤紫色のつつじ類が出現するのをみると,ネパールが近いことが察しられた。わずか数時間前に体験したグレート・ヒマラヤ北面のチベット高原の乾いた平らな台地とグレート・ヒマラヤ南面のこの湿った急なⅤ字状河川地形の対照は,まさに強烈な印象を与えずにはおかなかった(写真15)。

写真15 スン・コシのⅤ字状河川と道路

ニヤラム付近のモレーン地形についてはWang先生(南京大・地理)の詳しい研究があり,中期更新世に1回,後期吏新世に2回の氷期があり,完新世に2回の氷河拡大時期があったことが説明された。ニヤラムからは,地滑りの起ったというモレーンをきり開いた急な道路を下った。道路によって大きくカッティングされたモレーンのすばらしい露頭や保存の良いチベット高原の氷河地形をもつ中国の研究者がうらやましいかぎりだ。またいつの日か,われわれも広大なチベット高原の自然を見にゆきたいものだ。夕方,雨のなかをネパールとの国境の町ツァム(2210m)に着いた。ラサからツァムまで,約900㎞,多くの忘れがたい印象を与えてくれたチベット旅行が終了した。ツァムには10月から予定されている旅行客受け入れのための建築中の大ホテルに宿泊し,翌日はツァム周辺の巡検と総合討論が行われた。

6月14日。ヒマラヤの地質研究に,70歳をこえても勢力的にとり組んでおられるガンサー先生が中国人研究者たちと再びチベットのフィールドへもどられるのを見送ってから,われわれ70名はバナナの生い茂る亜熱帯的景観の国境の橋(友誼橋,1750m)を後にして(写真16),ネパールの首都カトマンズへと下った。

写真16 国境の友誼橋にて

5.おわりに

内陸アジアのグレート・ヒマラヤなどの各地域の陸化とひき続く上昇は,南極に氷床が形成された新生代後期のいわゆる氷河時代のはじまりと同時性をもった現象である。新生代後期から現在へといたる地形変化と気候変化にかかわる自然現象の変遷は,現在の地球の姿に大きな影響を与えており,地球の歴史のなかでも重要なできごとと位置づけることができる。内陸アジアの自然現象の変動も,グローバルな地形・気候システムがつくり出す自然史と深くかかわっているとともに,そこに同時に地形変化と気候変化が地球上でもとくに著しかった内陸アジア特有の自然史が見い出せるのではないか,と思われる。

内陸アジアには,グレート・ヒマラヤ,トランス・ヒマラヤ,クンルンやテンシャンなどの上昇してきた大山脈とともに,タクラマカンなどの沈降する沙漠的大盆地が共存している(図1)。チベット高原などの内陸アジアの上昇してきた地形は,ついには対流圏上部までつき出し,大気大循環に大きな影響を与えるまでになった。このことは,同じ内陸アジアであっても,それぞれの地域特有の地形発達の歴史がみられることを示し,それとともに気候条件が変化し,地域性をもった自然史が形成されてきた,と解釈できる。

成都からラサまでの飛行機から観察されたように,ほぼ同高度をもつチベット高原南部の氷河現象の発達程度には,明らかな地域性が認められたのである。現在の氷河が大規模に分布する地域と氷河の発達規模が小さい地域およびその分布がみられない地域が,チベット高原東南部の大規模な横断山脈と河川系の地形構造に沿って,北西から南東方向にいくつかの帯状に分布している。成都からラサ間の約1,500㎞のあいだで氷河が大規模に発達しているのは,怒江から工布江〓(シンニュウに大)までの東西幅約150㎞のニイエンチェン・タンラの地域である。この山域の南部には,チベット高原で最長の33㎞のカチン氷河や末端高度が森林帯にあたる2,400mのアザ氷河などがあり(Shi et al.,1978),これは末端高度が約5,000mで長さが20㎞の東ネパールのクンブ氷河などの中部ヒマラヤ地域の氷河にくらべると,東部ヒマラヤに属するニイエンチェン・タンラの氷河は,はるかに大規模で低位置にまで発達している。

ニイエンチェン・タンラのほかはミニヤ・コンカ峰北の大雪山地と全沙江左岸の白玉付近の山地にもわずかながら氷河がみられたが,小規模なものであった。これらは発達過程にある氷河というよりは,気候条件の変化によって氷河は衰退しつつあり,氷河現象にかわって岩石氷河などの周氷河現象が現れる地域となっている。成都~ラサ間のその他の地域には,現在の氷河がみられなかった。ニイエンチェン・タンラ山地のように発達しつつあると考えられる氷河地域では,少くとも同高度・同方向の地形面は相似た気候条件をもつと考えられるので,連続した氷河分布がみられるのであるが,大雪山地などの衰退過程にあると考えられる氷河地域では,もともとの氷体量や氷河表面のデブリの与える熱的な性質などの違いのために氷河の融けのこり方が異なってくるので,気候条件が同一の地形にあっても,すでに氷河がとけ去ったところとわずかながらも依然として残っているところといった分布上の不規則性がみられるようになった,と解釈できる。大雪山地や金沙江左岸の山地では,氷河の各現象が水平・垂直的に連続するニイエシチェン・タンラとは異なり,氷河が不規則に分布し,積雪・雪渓から連続した関係をもつ氷河現象がみられない。このことは,地形的雪線(または平衡線高度)が氷河の分布高度よりもさらに高くなってしまったことに,その原因が求められるであろう。このことはまた同様に,ツァンポー河沿いの不規則な分布をとる砂丘についてもいえるであろう。これらの砂丘はとても発達しつつあるものとは考えられないのである。現在,対象とする自然現象が発達しつつあるのか,それとも衰退に向っているのかということをみきわめるのはむずかしいことであるが,各地域の自然現象の現在の分布特性にみられる水平的構造や垂直的構造を総合することによって,長期間にわたる自然現象の変動傾向を見定めることはフィールド・ナチュラリストにとって必要なことであろう。われわれのもっている観測資料の示す短期間の変動傾向が,自然現象の長期間にわたる変動傾向のなかで,どのような意味あいをもっているかを考えておくべきであるように思われる。

チベット高原南部地域内にあっても,氷河の発達する地域と氷河のみられない地域が共存することは,同じ夏のモンスーンによって涵養される氷河地域であっても同時性をもった氷河の発達地域が空間的に局在化していることを示す。このことはとりもなおさず,形成の歴史を異にする山脈と河川系によって著しい地形的地域特性が形成されてきたチベット高原にあっては,氷河形成にかかわる気候条件も地域ごとに異なってきたために,広大なチベット高原の氷河現象には空間的・時間的特性が現れていると思われる。

チベット高原の氷期に関して,南京大学のWang先生たちは更新世前期に1回,中期に2回,後期に1回の4氷期があったと報告してるのに対し,蘭州氷河凍土研究所のZheng 先生たちは更新世前期,中期,後期にそれぞれ1回の3氷期があり,最終氷期は2亜氷期に区分できるとしている。チベット高原の氷河期の年代測定結果はまだでていないので,各研究者によって氷河堆積物の形成時期の解釈が異なっていることを示している。また4氷期説が報告されているカラコルムや西部ヒマラヤは冬の降雪によって涵養される大規模な氷河群が分布しており(図1),主として夏の降雪によって涵養される中部~東部ヒマラヤの氷河拡大期の回数(2~3氷期)と異なっていることが報告されていることは,チベット高原の全域にわたって必ずしも同時的に氷河拡大がおこったと考える必要はないことを示す(伏見, 1980)。いずれにしても,グレート・ヒマラヤの東と西の両地域で大氷河群が発達しており,夏または冬の雪によるそれぞれ異なった涵養の仕方と氷河の歴史を示しているようだ。極端なことをいうと,現在が間氷期であるかどうかは,依然として巨大な南極氷床の存在やその歴史を考えると議論のあるところであると思われるのであるが,たとえ現在が間氷期であっても,気温の上昇割合にくらべて降水量が著しく増大すれば氷河の拡大があってもよいのである。どうも,トランス・ヒマラヤ東部のニイエンチェン・タンラの低位置にまでのびてきている大規模な氷河は,そういったタイプの氷河であるように思われるのである。そのなかでネパール・ヒマラヤの氷河は,ヒマラヤ山脈とチベット高原の上昇につれてモンスーン気候が成立すると,ある段階までは従来の冬の降雪に新たな夏の降雪が加わることによって氷河の涵養・形成にとって有利に作用し,氷河が拡大したが,ヒマラヤ山脈の高度が現在のように著しく高くなると,冬も夏も降雪の源である水蒸気の供給ルートを遮断するようになるので,ネパール・ヒマラヤの氷河は他地域とは異なり,衰退に向かい続けているのではないか,と解釈できる。

以上にのべてきた氷河現象にみられるように,ヒマラヤなどを含む広大なチベット高原には多様な地域性をもった自然現象がみられ,それぞれの地域性をもった自然現象は,チベット高原を中心とする上昇の過程で,それぞれ異なった地形・気候環境の歴史をつくりだしてきた,といえるだろう。近年の中国人研究者によるチベット高原の研究には,目をみはるものが多くあり,蘭州氷河凍土研究所長のShi Yafen先生が文化大革命以前から育ててきた中国人研究者の成果をぬきにしてはチベット高原などの内陸アジアの自然を語ることができない。ここで紹介してきたように,そのなかにも実に多岐にわたる考え方を認めることができるのは,とりもなおさずヒマラヤ,チベット高原などの内陸アジアの自然史には地域的特長が認められることを示すともいえよう。この地域性をもった多様な自然現象を統一的につかむためには,内陸アジアの上昇とともに変化してきた各地域の自然現象を正確な時間軸と空間軸におきかえて,それぞれを比較し,さらに汎地球的な自然史との関連を明らかにすることが重要である。

6.引用文献

Fushimi, H. (1978) Glaciations of the Khumbu Himal, East Nepal. Seppyou, 40 Special Issue, 71-77.

伏見碩二(1980)内陸アジアの氷河群-氷河現象の地域性と歴史性について-.月刊地球, 2-10, 707-726.

Fushimi, H., Ikegami, K., Higuchi, K. and Shankar, K. (1985) Nepal case study: catastrophic flood. Techniques for prediction of runoff from glacierized areas, Int. Assoc. of Hydro. Sci., 149, 125-130.

郭旭東 (1974) 中国西蔵南部珠〓(ノギヘンに白の下にタ?)朗〓(王ヘンに馬)峰地区第四紀気候的変遷. 地質科学, 第1期, 59-80.

Oppitz, M. (1974) Myths and Facts, reconsidering some data concerning the clan history of Sherpas, Kailash, Journal of the Himalayan Studies, Ⅱ, 1/2, 121-131.

Shi, Y. Hsieh, T. and Cheng, P. (1978) Distributions, features and variations of glaciers in China. World Glacier Inventory, Zurich, 51-56.

7.追記

1970年代は名古屋大学水圏科学研究所に在籍し,ヒマラヤ研究中心だったぼくが,1982年に滋賀県琵琶湖研究所へ移り,その後2007年まで所属は滋賀県立大学環境科学部に変わったとはいえ,ぼくの仕事は琵琶湖中心の水資源環境課題(Issue)だったので,チベットやヒマラヤのことに十分な時間をさくことができなかった。だから,1987年の西コンロンの氷河調査の後,ラサを経由して蘭州まで,チベット高原を西から東へジープで横断旅行した(図1の赤線ルート)内容のほうが,チベット紀行にふさわしいかもしれないが,なにせ膨大な資料はほとんど眠ったままの状態なので,なんともいたしかたない。

ただ,この紀行文の冒頭に書いているように,1980年は健在だった中国の実力者・鄧小平さんの音頭とりで中国が外国人研究者にチベットを開放したエポック・メーキングな年で,現在のチベット研究の出発点にもなった時期なので,約30年前の当時をしのぶ紀行記録としての価値はいくぶんはあるのではなかろうか。最後に,読者にとってもそれぞれの興味をチベットに見いだしていただけたら望外の喜びである。

これは月刊地球(1980年2巻10号707-726頁)に掲載された報告(内陸アジアの自然-青蔵高原科学討論会の報告とチベット高原の見学旅行-)のテーチス年報への改定転載文である。旅行記は月刊地球にふさわしくないのではと当時よく言われたが,ぼくとしては単なる物見遊山の紀行文ではなく,やがていくつかの論文を生み出すサイエンティフィック・リポートのつもりで,初めて行くことができたチベットのフィールド・ワークをまとめたのであった。だから,月刊地球の題が「内陸アジアの自然」であり,テーチス年報の副題が「氷河現象からみたトランス・ヒマラヤからグレート・ヒマラヤの自然」と銘うっている。「紀行文」を期待しているむきにははじめにお断りしなければならないが,当初の原典からかなりの引用文献などの学術用語的な硬い表現を省き,写真と地図を加えたとはいえ,副題の氷河現象が中心なので読みにくいのはご容赦いただくとともに,正確な出典などを望む方は原典に当たっていただくことをお願いする。なお、本文は2011年に発行されたテーチス紀行集編集委員会編「テーチス海に漂う青い雲(若きフィールドワーカーたちの見聞録)発行いりす」に採録された。