1) はじめにーXu Han説―

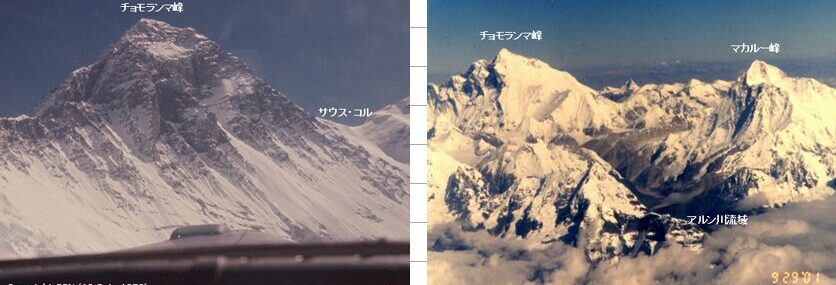

2024年9月30日、Xu Hanさんたちが「Recent uplift of Chomolungma enhanced by river drainage piracy(チョモランマの最近の上昇は河川争奪で増大している)」をNature Geoscience(資料1)に発表した。その要旨は、「アルン川流域の河川争奪(浸食力の大きい河川の上流部が他の河川の一部を奪い取る現象)で浸食量が増大し、チョモランマ(エベレスト)峰周辺の地殻が軽くなって、(荷を降ろした船が軽くなって浮かび上がるように)“Isostatic Rebound”(静水圧で上昇に転じること)で浮き上がり、世界最高峰を形成している」というのである。

そもそも浸食作用は、山を削り、山を低くすると思っていたのだが、逆に山を高くするという発想には感心した。だが、もしそうなら、次のような疑問がわく。1)チョモランマ峰(8848m)の頂上部分(写真1の左と2の右)は数百メートルにもおよぶ石灰岩のイエローバンドなどの数百mもの厚いかつてのテチス海の地層が分布する(地殻が重い)ので、“Isostatic Rebound”で浮き上がれず、世界最高峰にはなれないのではないか。また、2)浸食量が大きいアルン川流域のマカルー峰(8485m;写真1の右)は頂上まで花崗岩が分布し、テチス海の堆積物を冠していない(チョモランマ峰よりも地殻が軽い)のに、チョモランマ峰より高くないのはなぜか。さらに、3)浸食作用の影響を考えるならば、Xu Hanさんたちが重視するチョモランマ峰から南に遠く離れたアルン川流域の河川の浸食現象よりも、チョモランマ峰周辺の氷河による浸食作用のほうが重要なのではないか、である。

そこで、Xu Hanさんたちの論文に触発され、木崎甲子郎さんの追悼集に投稿した「ヒマラヤ上昇論夢想」(資料2)と、最新の情報に疎いことを恥じると同時に古い資料で恐縮と感じつつ、「ヒマラヤの自然史」(資料3)を見返しながら、上記の疑問に関連するヒマラヤの上昇と最高峰の形成要因や氷河変動、さらにそれらによってひきおこされるヒマラヤの環境変化や民族移動などについても考察した。

資料1

Recent uplift of Chomolungma enhanced by river drainage piracy

Xu Han, Jin-Gen Dai, Adam G. G. Smith, Shi-Ying Xu, Bo-Rong Liu, Cheng-Shan Wang & Matthew Fox

Nature Geoscience volume 17, pages 1031–1037

Published: 30 September 2024

https://www.nature.com/articles/s41561-024-01535-w

資料2A

ヒマラヤ上昇論夢想

木崎甲子郎先生追悼集 2024年3月20日

木崎甲子郎先生追悼集編集委員会編

牧童舎 167―169

資料2B

木崎さんの思い出ーヒマラヤ上昇論夢想ー

資料3A

ヒマラヤの自然史. 1983, ヒマラヤ研究, 原真・渡辺興亜編, 山と渓谷社, 179-230.

資料3B

ヒマラヤの自然史

2) ヒマラヤ上昇に関する木崎説

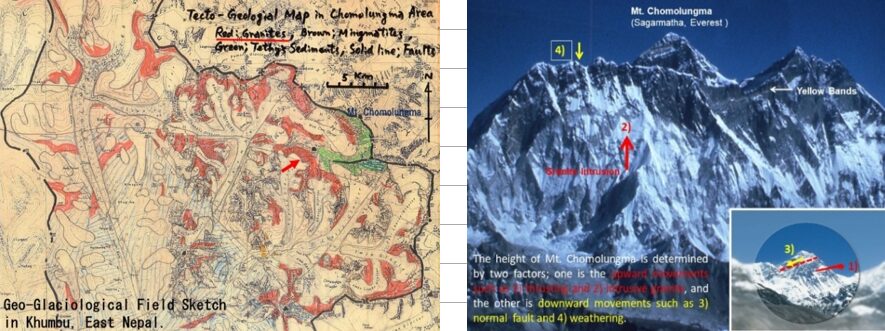

木崎甲子郎さんが「わたしは山脈が上昇するひとつのモデルを作った」というヒマラヤ上昇論(資料4)とその展開はこうなっている。「山脈の内部にあるミグマタイトと呼ぶ花崗岩の岩体が直径数キロの火の玉状(写真2の右と写真3の右)に上がってくる。というのは、花崗岩は地殻の内部ではいちばん軽い岩石だから、地球の重力場では、水中の気泡のように上昇する。それが地層を押し上げて山脈を作ったにちがいない。(中略)そこで、共同研究者であったコンピューター使いに数値実験をしてもらった。が、結果は悲観的であった。たしかに、花崗岩体は1万年にやく1メートルの速度で上昇してくる。だが、地表はどうみても数百メートルしか隆起しないのである。これでは山脈どころではない」。しかしながら木崎さんは、「まだこのモデルをあきらめたわけではないが、新しいモデルを探してネパールくんだりに夢を追いかけている」と記している。

そこで、木崎さんたちは1980年から5年間にわたり測地学・氷河学・地形学・地質学などの学際的な15名のメンバーによる「ヒマラヤはいかにして上昇しているのか」を明らかにする文部省の海外学術調査「ネパール・ヒマラヤにおける地殻変動の研究」をおこなった。その結果、中央ネパールのカリガンダキ(川)中流のダナ地点での四辺形測量の結果から、「最大圧縮の力の方向は北東ー南西で、水準測量による上下変動は1984年までの4年間で高ヒマラヤ側が6mm上昇している」ことを観測し(資料5)、現在でもヒマラヤ地域が上昇していることを実証したのである。

資料4

木崎甲子郎

北海道新聞コラム「オーロラ」1985/06/29

資料5

木崎甲子郎 ヒマラヤはどこから来たかー貝と岩が語る造山運動―、1994 中公新書 中央公論社

3) 地質スケッチとヒマラヤ上昇

世界最高のチョモランマ峰周辺の約20キロメートル四方のクンブ地域の大部分には赤色と茶色で示す花崗岩とミグマタイトが、そしてチョモランマ峰とローツェ峰の頂上部分にだけ緑色で示す石灰岩などのイエローバンドと呼ばれるテチス海の堆積物がわずかに分布する(写真2左)。写真2の左の赤矢印はチョモランマ峰基部に貫入する火の玉状の花崗岩の位置を示す(写真2右と写真4右)。そこで指摘しておきたいのは、木崎さんが強調する火の玉状花崗岩またはそれに類するミグマタイト岩体がチョモランマ峰周辺の広大な基盤のいたるところに分布し、大きさが約2キロ四方の火の玉状花崗岩の百倍程のスケールで、チョモランマ峰の土台部分に分布する実態である。

木崎さんは「直径数キロの花崗岩」では「地表はどうみても数百メートルしか隆起しないのである。これでは山脈どころではない」と一見さじを投げているかのようだが、約2キロ四方の火の玉状花崗岩やミグマタイト岩体がその百倍程あったら、単純計算で、数百メートルの百倍、つまり数万メートルになり、ヒマラヤ山脈が成立するのではないか、とも解釈できる。

そこで、チョモランマ峰形成の上昇要因としては、従来からとなえられている1)インド亜大陸のアジア大陸への衝突と潜り込みによるせり上がりと木崎さんが指摘する2)火の玉状花崗岩による上昇、そして下降要因としては3)チョモランマ峰直下の北側に滑り落ちる正断層活動と4)風化や氷河現象による浸食作用である(写真2右;資料2)、と考えている。

第1章の「はじめに」で指摘した疑問1)と2)に関する世界最高峰の形成と変遷は次のように推察できるのではないか。アジア大陸とインド亜大陸の衝突によりテチス海が干し上がり、ヒマラヤが上昇し始めたのであるから、ヒマラヤの山々の頂上部分にはテチス海の堆積物が分布していたであろう。ところが、頂上まで花崗岩の現在のマカルー峰などはかつてのヒマラヤ上昇時に頂上部に数百メートルの厚さのテチス海の堆積物をのせていたと推定できるので、その当時は世界最高峰の高さを誇っていた可能性も考えられる。しかしその後に、頂上部のテチス海の堆積物が侵食され、マカルー峰などのような花崗岩の山体になり、高度が低下したのではないか。そして、頂上部に数百メートルの厚さのテチス海の堆積物をのせ、地殻が他よりも重いはずのチョモランマ峰を押し上げているかのような木崎説の火の玉状の花崗岩(写真2右と写真4右)はチョモランマ峰の基部に特徴的なもので、その火の玉状の花崗岩の上昇によって、世界最高のチョモランマ峰が形成された、と解釈できる。いわば、チョモランマ峰の基部に展開する火の玉状の花崗岩体は木崎説を支持する象徴的な地質現象とみなせる。

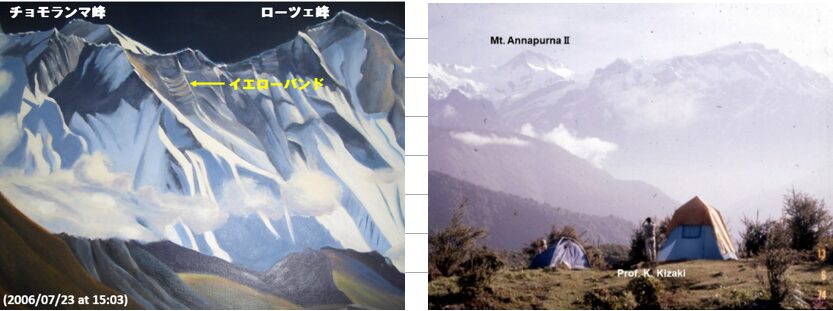

ところが、木崎さんのチョモランマ峰基部周辺の油絵(写真3左)には、イエローバンドの地層(黄色の文字と矢印)は示されているが、火の玉状の貫入花崗岩(写真2右と写真4右)が描かれていないのである。ヒマラヤ山脈の形成に重要な要素として強調する火の玉状花崗岩の地質構造を木崎さんは見逃すはずはない。雪や雲が遮って見えにくくしたとしても、木崎さんなら見つけ出すはずなのだが、と思われてしかたがない。それとも、木崎さんはチョモランマ峰基部の火の玉状花崗岩の露頭を見ていなかったのかもしれない。

だから1974年、木崎さんの初めてのヒマラヤの旅で、案内役をした僕としてはチョモランマ峰基部の火の玉状花崗岩の露頭を見ていただきたかった。だがモンスーンの雨期に入ったクンブ地域のその現場にカトマンズから行くのはアプローチの点で困難だったので、雨期でも交通の便の良い中央ネパールのポカラ周辺のアンナプルナⅡ峰南のマディ川上流域に行くことになった。その時の木崎さんは、モンスーンの霧の晴れ間に、「新しいモデルを探して」と思われるが、アンナプルナⅡ峰をあかず眺めていた姿(写真3右)が今でもはっきりと印象に残っている。

しかしながら、チョモランマ峰のテチス海の堆積物が浸食されていることが報告(写真4左;資料6)されているように、イエローバンドなどのテチス海の堆積物を頂上部にかぶるチョモランマ峰はやがて風化や氷河作用などによって浸食がすすみ、テチス海の堆積物を失うと、マカルー峰などのように、将来のチョモランマ峰は頂上まで花崗岩の山体に変わり、高度を失うであろう。すると、世界一の座をカラコラム山脈のK2峰などにゆずることも将来は考えられる。

以上で、木崎さんのヒマラヤ上昇論を補強したつもりなのだが、泉下におられる「甲徳」とともに「高徳」でもあった戒名「山岳院甲徳居士」の木崎甲子郎さんは、僕の「ヒマラヤ上昇論夢想」(資料2)をただの妄想と一笑にふすであろうか。また、はたして、Xu Hanさんたちは木崎説をどのように評価するか、そしてチョモランマ峰周辺地域の氷河作用による浸食の影響(補遺3参照)をどのように考えているのか、を知りたいものだ。

資料6

エベレストの「ヒラリーステップ」が崩壊 頂上近くの難所

https://www.bbc.com/japanese/39996294

エベレスト登山の難所として知られる「ヒラリーステップ」が崩壊していたことが明らかになった。2015年4月のネパール大地震が崩壊の原因だったかもしれない、と報告されているが、その地震の影響と融解再凍結作用による岩石の破壊にくわえて、多くの登山者が歩き荒らすことによる人為的な崩壊(浸食)の可能性もありそうだ。しかしながら、少なくともこの報告は、8000m峯頂上部のテチス海の堆積物が浸食されていく実例にはなる。

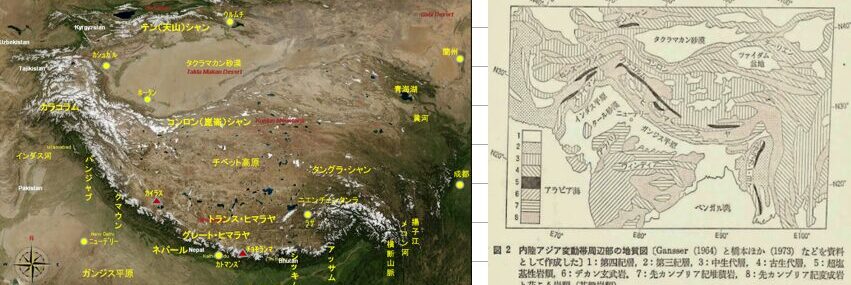

補遺1 ヒマラヤの地質・地形・河川系と降水量分布

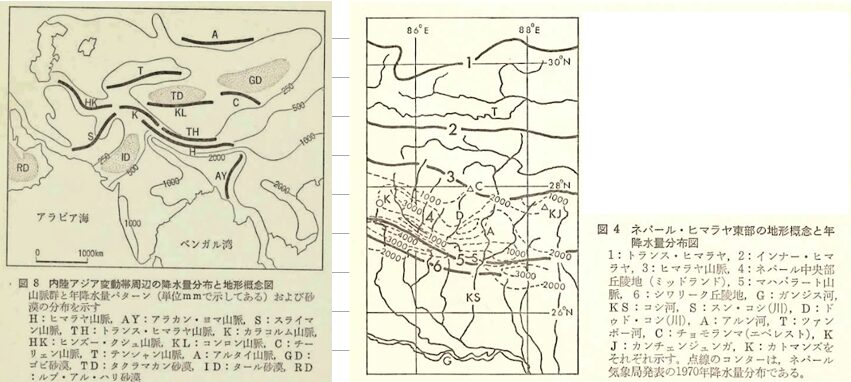

ネパール・ヒマラヤの河川系は、ヒマラヤ地域の南北方向の地形区分をよく示している。ネパール・ヒマラヤ東部のアルン川周辺地域を例にとると、この地域の河川は水源地を①トランス・ヒマラヤ(主分水嶺)、②ツァンポー河との分水嶺となる山地(インナー・ヒマラヤ)、③ヒマラヤ山脈の主稜(グレート・ヒマラヤ)、④ネパール中央部の丘陵地(ミッドランド)、⑤マハバラート山脈、⑥シワリーク丘陵地にもつものに分類することができる(写真5の右)。ヒマラヤ山脈の主陵が主分水嶺となっていず、主分水嶺はトランス・ヒマラヤに位置している。

これらの水源地となっている山地はいずれも東西方向に延びており、それぞれの地域に降水量(写真5右)や地質(写真6右)などの特有な自然がみられる。すなわち、ネパール・ヒマラヤの場合を南から見ていくと、⑥のシワリーク丘陵地は礫岩や砂岩からなり、新生代後期のヒマラヤ地域の上昇によって浸食された物質が堆積した地層である。ここは野生のトラ、サイ、ゾウなどが生息する熱帯である。⑤のマハバラート山脈は、結晶片岩、片麻岩などの変成岩と花こう岩でなりたっている。ここは二千メートル級の山脈をなしており、この山脈の南側では年間降水量3000ミリを超える所がある。④のネパール中央部丘陵地は、砂岩、石灰岩、珪岩、千枚岩、粘板岩、結晶片岩などからなる。この地域はネパールでも人口密度の高い丘陵地となっており、段々畑が展開し、最も人間の手が加わった自然となっている。③のヒマラヤ山脈の主稜は、片麻岩、混成岩、花こう岩、結晶片岩などと化石を豊富に含むテチス海の堆積物の石灰岩や粘板岩が分布し、8000m級の世界最高の山々がそびえる。この地域の年間降水量は500~1000ミリで、急峻な地形に岩屑を多くもつ氷河が見られる。②のインナー・ヒマラヤは幾つかの8000m峰の頂上に見られる岩石と同様に、化石を含む石灰岩、頁岩、砂岩などからなっている。この地域はチベット高原の南縁をなし、ゆるい地形面上に氷河が見られる。①のトランス・ヒマラヤ南面には7000m峰があり、ヒマラヤ地域でも最も乾燥した気候条件が見られる。この地域には大規模な花こう岩が分布するが、聖山カイラスの頂上部は第三紀の礫岩層からなるヒマラヤ地域でも特異な山として知られている。ヘディン(資料7A)は、「トランス・ヒマラヤの峠はヒマラヤ山脈のそれより500m高い。トランス・ヒマラヤは流出口を持たぬ高原と、大洋との間の分水界になっている」と述べている。ヒマラヤ山脈に平行した東西性の断層帯がシワリーク丘陵地とマハバラート山脈の間(主境界断層群)と、ヒマラヤ山脈の基部(主中央衝上断層群)と、トランス・ヒマラヤとインナー・ヒマラヤとの間(インダス・ツァンポー縫合線)に見られる。

資料7A

スウェン・ヘディン (1925) 『探検家としてのわが生涯』 山口四郎訳、白水社、1966年。

このように河川系から見た地形区分がそれぞれに気候や生物的特徴などとともに地質学的特徴をもっているということはヒマラヤ山脈が現在でも上昇している若い地形であることを示唆している。シワリーク層上部に見られる礫岩層は、マハバラード山脈の南面沿いに東西に広く分布しているが、現在の河川系はマハバラート山脈の北側でせき止められ、幾つかの特定の地点でマハバラード山脈を横切っている。したがって現在ヒマラヤ山脈から浸食され運搬された物質は、シワリーク層上部の礫岩層の分布のように東西方向に連続した分布をとることはない。ハーゲンは「ヒマラヤ山脈から南下するスン・コシ川の各支流はかつてマハバラード地帯を横切って南下していた」(資料7B)と述べている。このことはヒマラヤ山脈の上昇よりもマハバラード山脈の上昇の方が新しい時代におこったことを示している。そして、主分水嶺の方がインナー・ヒマラヤやヒマラヤ山脈よりもその上昇の歴史が古いといえるので、ヒマラヤ地域の上昇プロセスを見ると北から南へ、つまり主分水嶺、インナー・ヒマラヤ、ヒマラヤ山脈、マハバラード山脈そしてシワリーク山脈の順に上昇の歴史が新しいことを示している。

資料7B

Hagen, T. (1963): The Evolution of the Highest Mountain in the World. Mount Everest, Oxford University Press, London, p.1-96.

ネパール・ヒマラヤの丘陵地を東西に旅行する者は、深さ数百メートルから時には1000メートルもの比高をもった峡谷を流れる河川を横切らなければならない。これらの河川は東西に伸びているヒマラヤ山脈やマハバラート山脈にぶつかると、あるところではそれらの山脈と平行して流れたり(縦谷)、またあるところではそれらの山脈を切っている(横谷)ように、ネパール・ヒマラヤの河川系は南北性か東西性である。

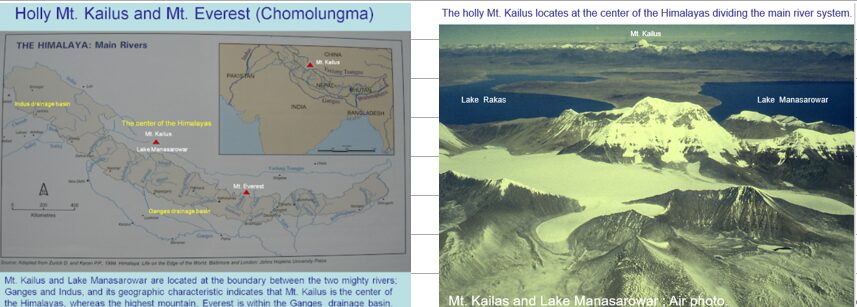

ヒマラヤ地域を広く見ると、ツァンポー河(ブラマプトラ河)、インダス河、サイレジ河がヒマラヤ地域の上昇運動に負けずにヒマラヤ山脈を切ってチベットの水をベンガル湾とアラビア海に運んでいる先行性の横谷であるといわれている。ハーゲンはヒマラヤ山脈の北側のアルン川上流域はかつては出口をもたない盆地であり、ヒマラヤ山脈の上昇につれて山脈南面の河川勾配が急になり、かつてのアルン川が上流方向(北方)への浸食を続けた結果川の争奪が起こり、ついには現在のようにチベットの水をベンガル湾へ運ぶようになったと述べている(資料7B)。

ところがヒマラヤ山脈主稜の北側にはいぜんとしてヒマラヤ山脈の上昇に打ち勝つことができずに、川が出口をもたない盆地がブータンやシッキムの北側、ツァンポー河、インダス河、サトレジ河の源流域に近いマナサロワール湖周辺に見られる。7000mに満たない聖山カイラス(標高6656m)をいだくこのマナサロワール湖周辺こそは河川系から見る限り、ヒマラヤ地域の三大河川(ツァンポー河、インダス河、サトレジ河)の源となっており、長い時代にわたる上昇の歴史の結果最高の位置を占めるようになったともいえる(写真7)。ところが、河川系からみた世界最高峰チョモランマ峰はガンジス川の支流であるドゥド・コシ川流域に位置を占めていることから、Xu Hanさんたちはドゥド・コシ川の東隣のアルン川流域の河川浸食を重視するようになったのかもしれない。いずれにしても、ヒマラヤ地域の上昇以来この地域の河川は絶え間なく変化する地形との戦いに明け暮れている、と表現できるようだ。

補遺2 ヒマラヤの上昇

1934年、ネパールを中心としたヒマラヤ地域は大きな地震にみまわれた。この時、カトマンズ市内のレンガ造りの家のほとんどが破壊されたといわれる。この地震はヒマラヤ地域を南北に切っているパトナ断層の動きがその原因とされている。また同様な大規模な地震が1950年にアッサムに起こり、この時チョモランマ峰は65メートルも高くなった、とディーレンフルトは述べている(資料8A)。そうするとこの世界最高峰の高度は従来の約8840メートルにこの時の上昇量が加わり、8900メートルを超えることになる。ところが1952~54年のインド測量局の再測結果からチョモランマ峰の高度は8848メートルであることが確かめられた。そして1975年の中国登山隊はチョモランマ峰の頂上に基点を設け、精密な測量をした結果、世界最高峰の高度は8848.13メートルであると報告している(資料8B、資料8C)。

資料8A

G・O・ディーレンフルト(1952)『第三の極地(Zum dritten Pol)』諏訪 多栄蔵・横川文雄訳、1956年、朋文堂

資料8B

14 Chinese Qomolangma Expedition (1975): Another ascent of the world’s highest peak-Qomolangma, Pecking,pp.117.

資料8C

Troll, C.(1972): The three-dimensional zonation of the Himalayan system. Geoecology of the high-mountain regions of Eurasia, edited by Troll C., Franz Steiner Verlag GMBH, Wiesbaden, p.264-275.

そして、2015年4月25日にネパール中央部で大地震(資料9A)が起こり、カトマンズやランタン村などが大きな被害を受けた(資料9B)。このようなヒマラヤの大地震時に、第3章で述べた上昇メカニズムの要素である1)インド亜大陸のアジア大陸への衝突と潜り込みによるせり上がりと木崎さんが指摘する2)火の玉状花崗岩による上昇、そして下降要因としては3)チョモランマ峰直下の北側に滑り落ちる正断層活動と4)風化や氷河現象による浸食作用のそれらの値が変化し、最高峰を形成すると考えている。

資料9A

ネパール地震(1)当日から5日目

資料9B

ランタン村周辺の雪崩災害と災害地形などについて

こうしてみると、チョモランマ峰の高度が約100年ほど前に測量された時と比べると、現在の高度はディーレンフルトが述べているような大きな変化は見られない。中国は「珠穆朗瑪峰地区図」と題するチョモランマ峰周辺の五万分の一の地図を完成した(資料10)。また同様にこの地域のよい地図としてはシュナイダーが1966年に作った五万分の一の地図“KHUMBU HIMAL (NEPAL)”がある(資料11)。両者の地図を比較するとチョモランマをはじめチョー・オユー、ローツェなどの8000メートルの高度はともに一致しているが、中国の地図ではギャチュンカンが53メートル、プモリが25メートルも高くなっているなどの違いを示している。これらの違いは両者の測量方法に問題があると思われるが、1960年代から約10年間にこんなにも山が高くなったとしたら興味あることになるだろう。

資料10

中国科学院蘭州冰川凍土砂漠研究所中国科学院西蔵科学考察隊(1977)「珠 穆朗瑪峰地区図」縮尺五万分の一、上海中 印刷。

資料11

Schneider, E. (1963): Khumbu Himal (Nepal),1:50,000, Forschungsunternehmen Nepal Himalaya, Munchen.

チョモランマ峰の標高は観測方法の違いなどによって、諸説があるが、下記のような標高が発表されている。

記

・1954年のインドの測量による「8848m」

・1975年の中国の登山隊が計測した「8848.13m」

・1999年にアメリカの調査隊がGPS(全地球測位システム)による調査結果として発表した「8850m」

・2005年に中国が再計測して発表した「8844.43m」

そして、2020年12月8日、中国とネパール両国は共同で、チョモランマ(エベレスト)峰の標高は8848.862mであると発表(資料12)したのである。この数値は、2005年前に中国が発表したエベレストの標高よりも4.43m、高くなっている。前回の調査では、中国は山頂における岩の最高地点を基準としていたが、「山頂における雪や氷の高さが含まれていない」という非難を受けたので、今回は「雪を含む高さ」を標高として採用しているとのことだ。しかし、積雪表面は絶えず変化するので、センチはおろかミリ単位で雪山の標高を測る意味ははたしてあるのだろうか、という疑問を呈しておきたい。

資料12

なぜエベレストやアルプス山脈は、年々「標高が高くなっている」のか…?

2021/01/12

Esquire(エスクァイア 日本版)

https://news.line.me/detail/oa-mensclub/vuwnju9k8ys6

水平に堆積したと考えられる第四紀の湖成層が約20度も傾斜した構造を示したり、同じく氷河が作ったモレーンが南北性の断層によって切られていることがネパールで観察されている(資料13A)。これらのことは、比較的最近の時代になってもヒマラヤの地域はその動きを止めてはいないことを示す。ヒマラヤ地域を東西に走っている衝上断層帯は、ヒマラヤ山脈が南側のインド亜大陸に対してのし上がる運動を示す構造で、もともと低かった下流側の河岸段丘面やU字谷が上流側よりも高く変位していることが報告されている(資料13B)。これらのことは東西方向や南北方向などに発達する断層の動きがヒマラヤ山脈の上昇と関係することを示している。それではヒマラヤ地域の上昇速度はどのくらいになるのであろうか。

資料13A

Fushimi, H. (1977): Glaciations in the Khumbu Himal I, Journal of the Japanese Society of snow and Ice, Vol.39, Special Issue, p.60-67.

資料13B

Nakata,T.(1972): Geomorphic History and Crustal Movements of Foot Hills of the Himalayas, Science Reports of Tohoku University, Ser.,7 Vol.22,No.1,p.39-177.

ボーデは東ネパールのアルン川の下方浸食量が15000mになると報告している(資料14)。ヒマラヤ山脈周辺の海成層(テーチス海堆積物)には新生代後期(約1500万年前)よりも新しい地層が見られないことから、ヒマラヤ山脈は約1500万年前から陸化し始めたと考えられている(注1)。すると、単純に上記の浸食量(15000m)を陸化し始めてからの時間(1500万年)で割るとヒマラヤ山脈の平均上昇速度は年に1mmとなる。この値はあくまで平均的な上昇速度の目安を示すにすぎないだろう。なぜなら時代によって上昇速度は変化したであろうし、また地域によって上昇速度は異なっていた、と考えられるからである。地域的な上昇運動の違いについて、在田は西ネパールより東ネパールがより大きく上昇していることを述べている(資料15)。

注1

テーチス海が次第に縮小してゆき中生代後期に貨幣石が堆積したのをもって 陸化したことを1860年代に西チベットを探検したストリックザ(StolicKza,Me mo.Geol.Survey of India,1864)が報告した。

資料14

Bordet, P. (1961): Recherches geologiques dans l’Himalaya du Nepal, region du Makalu,Paris,pp.275.

資料15

在田一則(1972)「ネパール・ヒマラヤ自然史研究における地質学部門の将 来の問題」『たんけん』北大探検協会、第4号8-9ページ。

数万年前から現在までの上昇量が日本アルプスや六甲山地で数百メートルであるのに対して、ヒマラヤ山脈では一ケタ多い1500~1600mと見積もられている(資料16)。このことはヒマラヤ山脈の比較的最近の平均上昇速度が年間数センチ以上という大きな上昇速度の見積もりとなってくる。地球上の現在の大山脈群は一般に新生代後期から上昇し始めたのにかかわらず、ヒマラヤ山脈の平均高度が他の山脈のそれよりもはるかに高いことは、浸食量を一定とすると、まずもってヒマラヤ地域の上昇量が他地域に比べて大きいことを示している。

資料16

郭旭東(1974)「中国西蔵南部珠穆朗瑪峰地区第四紀気候的変迂」『地質科学』1974年2月、第一期、59-80ページ。

ある場所の高度変化はその地域の上昇量と浸食量とによっている、と考えられる。ヒマラヤ山脈の浸食量が他の山脈に比べて大きいとすると、世界最高峰を含むヒマラヤ山脈の上昇速度もまた他地域に比べてさらに大きいものとなるであろう。ヒマラヤ山脈の浸食量の大きいことは、モンスーンの降水量が多いことや周氷河現象が著しいことから十分に考えられるだろう。樋口は「エベレストの高さ約9千メートル、圏界面の高さ約一万メートル。ざっと似た値である。造山運動によってじわじわと盛り上がってきたヒマラヤの高峰はこの圏界面のはげしい風化作用で削られる。だからエベレストは圏界面よりも低く8848メートルなのではないか。もし圏界面がもっと高かったらそれに応じてエベレストも今よりずっと高いかもしれない」と述べている(資料17)。

資料17

樋口敬二(1976)「エベレストはなぜ8848メートルか」『朝日新聞』1976年 1月14日夕刊。

補遺3 氷河変遷と氷河浸食

A) ヒマラヤの氷河の一般的特性19世紀から20世紀の初めにかけてヒマラヤ地域をはじめとする内陸アジアでは幾つかの先駆的な探検調査が行われた。スウェン・ヘディンのトランス・ヒマラヤの踏査やキントゥップによってツァンポー河とブラマプトラ河とが連続していることがわかったのもその頃のことである。当時のネパールは鎖国政策をとっており、ほとんどの外国人には禁断の地であった。だから世界最高峰チョモランマ峰などネパール領内の高峰の、最初の高度決定は遠く離れたインド領シワリーク丘陵地やマハバラート山脈上の基点から行われた。これらの一連の測量とともに地質学、地理学、生物学などの自然科学分野の観察が積み重ねられていった。19世紀初期のネパール領内に入ることのできなかったインドやヨーロッパの研究者は、ダージリン周辺などから望遠鏡でネパール・ヒマラヤの山々や氷河の観察を行ったが、ネパール・ヒマラヤに氷河を発見することはできなかったといわれている(資料18)。いったい、どうしてネパール・ヒマラヤに氷河を見つけることができなかったのであろうか。

資料18

D. フレッシュフィールド (1903) 『カンチェンジュンガ一周(Round Kangchenjunga)』 薬師義美訳、1968年、あかね書房。

ネパール・ヒマラヤの高峰に登る人たちは、東ネパールのクンブ氷河下流部のように氷河上のベース・キャンプを作るまでに氷河上を厚く覆う岩屑の上を数日間歩かされる。一般にネパール・ヒマラヤ南面の大きな氷河は岩屑層が多く、氷河の下流部はほとんど岩屑で覆われている。だから遠く離れた所から見ると氷河氷が見えず、岩屑のように見えてしまうので、氷河とは、教科書的なアルプスの氷河のように白いむき出しの氷体である、と考えていた当時の研究者がネパール・ヒマラヤに氷河を発見できなかったのも無理からぬことといえよう。ヒマラヤ山脈に氷河があることが確認されその調査が行われたのは、1840年代のストラッチィ、ウェラー、ゴルドンなどのヒマラヤ研究初期のナチュラリストたちの努力に負うところが大きい。

B) 氷河分布ヒマラヤ地域の降水パターンは地形の影響を強く受けている。夏のベンガル湾やアラビア海からもたらされる降水量はマハバラード山脈の南面で年3000mmを超す。ところがこの夏のモンスーンの水蒸気がヒマラヤ山脈に届く前にさらにヒマラヤ山脈の前山地帯に落とされ、ネパール・ヒマラヤの主稜付近では降雪(夏雪)となるが、年降水量は少なくなり約500mm程度となってしまう(注2;写真5右)。 1978年夏のモンスーン中に私たちがマハバラート山脈を越えた時、決まったように毎日午後早くこの山脈の南面に急速に発達する積乱雲と引き続くすさまじい豪雨を経験した。マハバラード山脈は2000m級の地形であるが、夏の降水パターンに与える影響は非常に大きい。

注2

1956年のスイスのエベレスト・ローツェ隊隊員のミューラーは、遠征隊終了後もクンブ氷河に残り、氷河流動測定や質量収支の観察を続け、ヒマラヤ山脈のふもとに当たるクンブ氷河の一年間の降水量が300~400mmしかないことを見いだした(資料19)。一方、上田はクンブ地域内の降水量分布について「ヒマラヤ山脈の主稜に近づくにつれて降水量は減少するが、氷河の分布する稜線付近の降水量は谷の中の降水量よりも多い」(資料20)ことを述べ、地形的な対流活動によって形成される積雲が氷河の涵養にとって重要であることを報告している。また樋口は、ネパール・ヒマラヤでは夏期の降水量の60%が夜間雪として降ることの効果について、「もしも夜間の降雪が昼間に雨として降ったら、ヒドン・バレー地域のリッカ・サンバ氷河の末端は後退し、現在よりも70メートル高くなる」(資料21)と述べてネパール・ヒマラヤの氷河の形成にとって夜間の降水量が多いことの重要性を指摘している。

資料19

Muller, F.(1958): Eight months of glacier and soil research in the Everest region, The Mountain World, 1958/59,p.191-208.

資料20

Ageta, Y.(1976): Characteristics of Precipitation during Monsoon Season in Khumbu Himal. Seppyo, Special Issue, 38, 84-88

資料21

Higuchi, K. (1977): Effect of the Noctural Precipitation on the Mass Balance of the Rikha Samba Glacier, Hidden Valley, Nepal. Seppyo, Special Issue, 39, 43-49

一方冬の西方からの水蒸気はカラコルム、パンジャブ、クマウン、西ネパール地域に降雪(冬雪)をもたらし、このためパンジャブ・ヒマラヤのカシミール地方の道路は大雪のため閉鎖されるほどであるが、ネパール・ヒマラヤ以東への影響はわずかである。このことは、ヒマラヤ地域の山岳地帯にほぼ平行して西方よりもたらされる冬の降水パターンの影響はヒマラヤ山脈の西部地域の高山に大きな影響を与えている、といえる。一方、冬期の東部ネパール・ヒマラヤよりも東の地域は乾燥している。

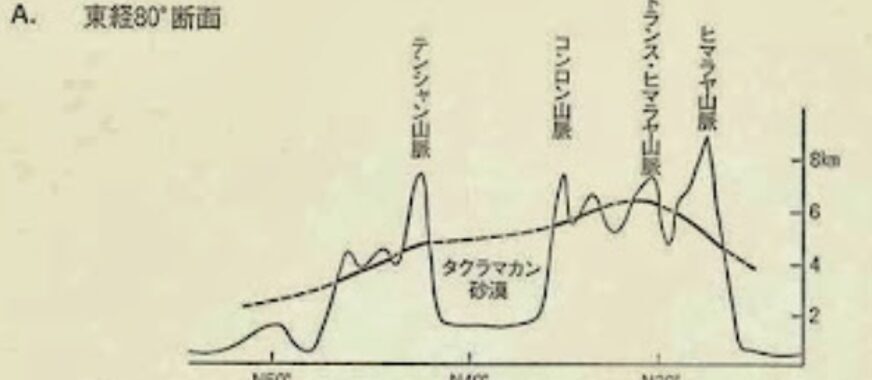

地形的雪線は(以下雪線と呼ぶ)このような水蒸気輸送の経路や降雪量、時期などの気候的条件と内陸アジア変動帯の地形的条件によって影響を受ける。ヒマラヤ地域およびチベット高原周辺の雪線の分布についてはウィスマン(資料22)や施(資料23)らによってまとめられており、それらの雪線の分布から南北方向と東西方向の断面を写真8に示している。その南北断面を見ると雪線のピークはヒマラヤ山脈となっておらず、ツァンポー河、インダス河上流からトランス・ヒマラヤ周辺に位置している(写真8-A)。また東西断面で見ると、雪線のピークは西チベットにあり、ネパール・ヒマラヤからパンジャブ・ヒマラヤの北側に位置している。ヒマラヤ地域の東部から西チベットにかけて雪線が高くなるのは夏のモンスーンの降水パターンと関係があり、またカラコルム山脈から西チベットにかけて雪線が上昇するのは冬の西方からの水蒸気輸送による降水パターンを示している(写真8-B)、と考えられる。このような雪線の分布特性と関連してヒマラヤ山脈とカラコルム山脈とに見られる氷河の分布の特徴には、カラコルム山脈やヒマラヤ山脈西部の氷河は大規模で氷河末端が3000~4000m前後と低く、ネパール・ヒマラヤなどのヒマラヤ山脈の中部では比較的小規模な氷河でその末端高度は5000m前後と高くなるが、一方ヒマラヤ山脈の東部に当たるアッサム・ヒマラヤではデュピュイが述べている(資料24)ように氷河末端は低く、ローイット地方では氷河が2400mまで下がっているといった地域性があらわれている(注3)。カラコルム山脈のシアチェン氷河、ヒスパー氷河、ビアフォ氷河、バルトロ氷河などのような大規模氷河がいかにして形成されているのかといった問題や、内陸アジア変動帯の上昇による地形変化とともに雪線の分布などに見られる気候条件がどのように変化してきたかという問題は、氷河現象にかかわらずヒマラヤの自然史にとって基本的なテーマとなろう(注4)。

資料22

Wissmann, H.V.(1959): Die heutige Vergletscherung und Schneegrenze in Hochasian. Akad d. Wiss. u.d. Lit., Abhdl.d. Math.-Naturw.Kl.Jg. 19 59,14(Wiesbaden),p.1101-1407.

資料23

Shih Ya-feng, Hsieh Tsu-chu, Cheng Penhsing and LiC.(1978): Distributions, features and variations of glaciers in China. World Glacier Inventory, edited by F. Muller and K. Scherler, Zurich,p.51-56.

資料24

11 J・デュピュイ (1976) 『ヒマラヤ』 水野勉訳、白水社。

注3

1979年の雪氷学会にて講演した施雅風[Shi Yafeng (1979): Some achievements on mountain glacier researches in China]は、東部ヒマラヤの氷河は長さが33キロあり、末端高度が2530メートルであることを報告した。

注4

チベット高原を中心とする内陸アジア変動帯の上昇地域は、冬期の放射によって冷やされたシベリア地域の大気が南へ流れ出すのを防ぎ、この変動帯の北側に大気を蓄えるダムの役目を果たしているといわれている。中村一は、大気大循環の数値実験から、チベット高原などの地形条件が東西風を減速させ、高圧帯を北上させたことによってユーラシア大陸では乾燥地帯がチベット付近では高原の北側にあり、アフリカやアメリカなどと比べて北上していることを論じている(資料25)。

資料25

中村一 (1978) 「数値実験から見た大気大循環に対する山岳の力学効果」 『天気』 第25巻 第9号、1-26ページ。

氷河現象は地形変化と気候変化とが作り出す自然環境の一つのあらわれである。地形条件が支配要因となるほど大きくない時にはその地域の気候はグローバルな気候条件によって強く影響されるが、地形条件が大きくなるとともにグローバルな気候とあいまってローカルな気候条件が作り出されてくる。チベット高原を中心とする内陸アジア変動帯の上昇とともに形成されるようになったチベット高気圧は、引き続く上昇によってローカルな気候条件からグローバルな大気大循環にも大きな影響を与えるまでになった。このチベット高気圧の発達は日本の気象にも大きな影響を与え、沖縄のかんばつの年はチベット高気圧の東および北への広がりが大きいことが報告されている(資料26)。気温条件とともに降水条件は氷河現象にとって重要なことであり、今西は、モンスーンの間というのは低地では雨期に当たるが、この雨がヒマラヤの高所では雪となって降るから、ヒマラヤには一年に二度冬があると考えてよいと述べている(資料27)。渡辺らはヒマラヤ山脈南面の氷河を暖かい氷河(夏期に氷河氷の温度が摂氏零度となる氷河)としてネパール型氷河群と呼び、北面の氷河を冷たい氷河(夏でも氷河氷の温度が零下である氷河)としてチベット型氷河群と分類し、チベット型氷河群はネパール型氷河群よりも過去の氷河拡大が大規模であったと報告している(資料28)。

資料26

田崎允一、平沼洋司、倉嶋厚(1973)「沖縄の梅雨について」 『モンスーンア ジアの水資源』吉野正敏編、古今書院、143-160ページ

資料27

今西錦司 (1954) 『ヒマラヤを語る』 白水社。

資料28

渡辺興亜、遠藤八十一、石田隆雄 (1967) 「ヒマラヤの氷河について(Ⅰ)-ネパール・ヒマラヤの二つの氷河-」 『低温科学物理篇』 第25輯、197-218ページ。

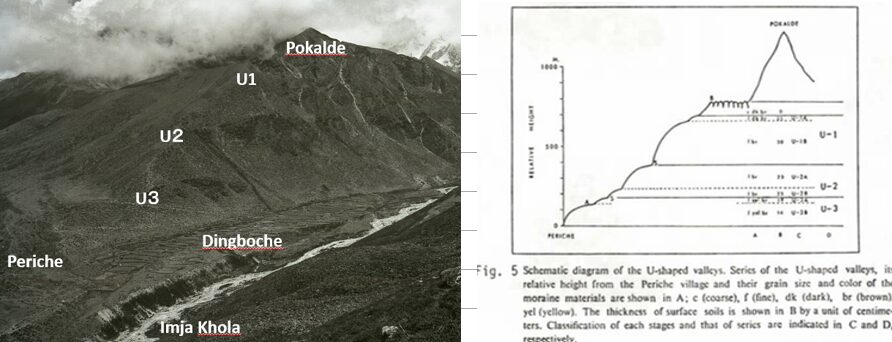

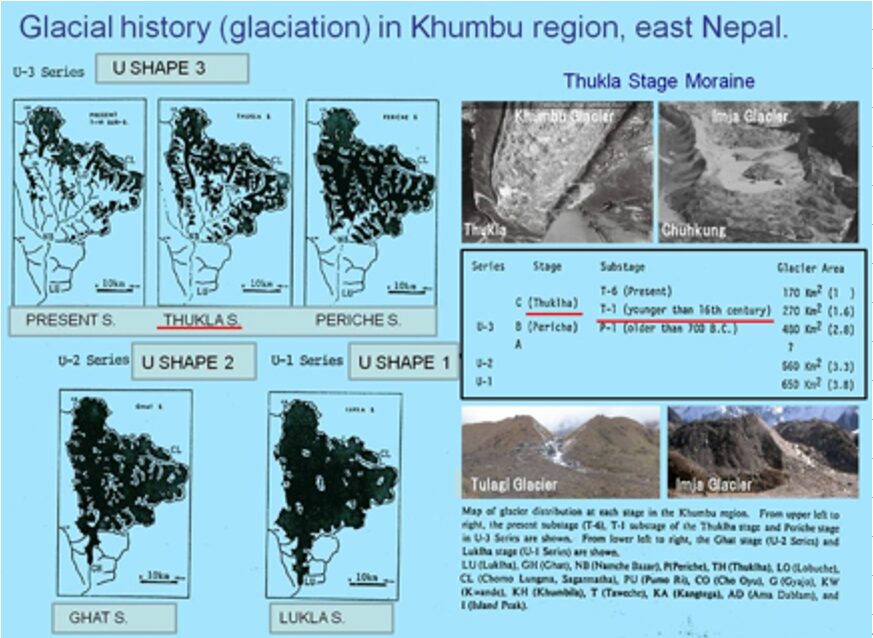

C) 氷河変動と浸食量氷河作用によって形成される氷河末端のモレーンやU字谷の分布によって過去の氷河規模を復元することができる。ネパール・ヒマラヤ氷河学術調査隊によって撮影された写真9を見ると、東ネパールのクンブ地域には3回の氷河の拡大時期を示すモレーンが見られる。クンブ地域の現在の氷河に覆われた面積は氷河地域全体の23%(170平方km)であり、そして現在の氷河の平均的な末端高度は約5000mである。これに対して、最も氷河が拡大したU1字谷の時期には標高2300mのルクラ付近まで氷河が達し、この地域の90%(649平方km)が氷河に覆われた(資料29)。この氷河の最大の拡大期にはアマ・ダブラムなどの山々は現在の南極やグリーンランドに見られるようなヌナターク(氷河または氷床から頂部のみが突き出た山)になっていたと考えられる。なお、U2字谷の時期には標高2450mのガート付近まで、U3字谷の時期には標高4350mのペリチェやディンボチェ周辺まで氷河が拡大していた。

かつての氷河による浸食作用で形成されたU字谷群(U1~U3)がPokalde山頂付近からImja Khola(川)まで連続的に分布(写真9右)し、そのU字谷全体の比高は800mほどにも達している。そのなかで各U字谷の比高(U字谷の上部からU字谷底までの深さ)は、U1が400m、U2が200m、U3が200m程度である。そこで、U字谷の比高がU字谷を形成した当時の氷河作用による平均的な浸食の深さになると仮定して、それらに各U字谷時代の氷河面積(写真10)、U1の650km2、U2の560km2、U3の480km2をかけると、各U字谷時代の浸食体積は、U1が260km3、U2が112km3、U3が96km3で、U1~U3字谷全体の総浸食体積は468km3となる。そこで、総浸食体積をクンブ地域の面積730km2で割ると、U1~U3の3回の氷河作用によるクンブ地域のヒマラヤ山地の平均的な浸食量(深;m)は640mとなることが分かった。このことは、世界最高峰チョモランマ峰の頂上部分を冠しているテチス海堆積物の層厚に匹敵するか、またはその厚さ以上の表層の地層を浸食したことを示し、氷河作用による平均的な浸食量(640m)は非常に大きいことを実感させる。

ちなみに、テチス堆積物を冠するチョモランマ峰の近くにある現在のマカルー峰は花崗岩の山頂であるが、かつてテチス海から上昇した当時はテチス堆積物を冠していたと思われるので、チョモランマ峰(8848m)とマカルー峰(8485m)の標高の差(363m)がテチス海堆積物の層厚の最大値を示唆する可能性があるのではないかと考えられる。というのは、位置が近い両峰はテチス海での堆積環境に共通性があり、陸化した際に、両峰とも同程度のテチス堆積物を冠していたと推察できるからである。しかしながら、チョモランマ峰とマカルー峰の年間降水量を比べると、前者が1000mmと少なく、一方後者は2000mmと多い(写真4右;マカルー峰はチョモランマ峰とカンチェンジュンガ峰の中間に位置している)ので、マカルー峰のほうが顕著な融解再凍結と氷河作用による浸食現象でテチス堆積物を失い、花崗岩の山体になったと推察できるからである。

資料29

Fushimi, H. (1978): Glaciations in the Khumbu Himal Ⅱ, Journal of the Japanese Society of Snow and Ice, Vol. 40, Special Issue,p.17-20.

モレーンの年代に関してはその形態的特徴からヨーロッパの研究者は、写真9に見られるトゥクラのモレーンの年代を1850年(ヨーロッパでナポレオン氷期と呼ばれている寒冷期に相当する)とし、またペリチェのモレーンの年代を16世紀としたり(資料30,31)、また、あるいはこれを最終氷期のモレーン(資料32)と報告している場合もあるように、彼らの考えを支持する証拠はなかったのであるが、ヒマラヤ山脈の氷河の変動の歴史はアルプス山脈の氷河と同じ時期に起こった、と考えられてきた。

資料30

Hagen, T. (1963): The Evolution of the Highest Mountain in the World. Mount Everest, Oxford University Press, London, p.1-96.

資料31

Muller, F. (1958): Eight months of glacier and soil research in the Everest region, The Mountain World, 1958/59, p.191-208.

資料32

F.ミュラー 1978年スイスで催された氷河台帳についてのシンポジウムで、樋口敬二名大教授から聞いた Personal Communication による。

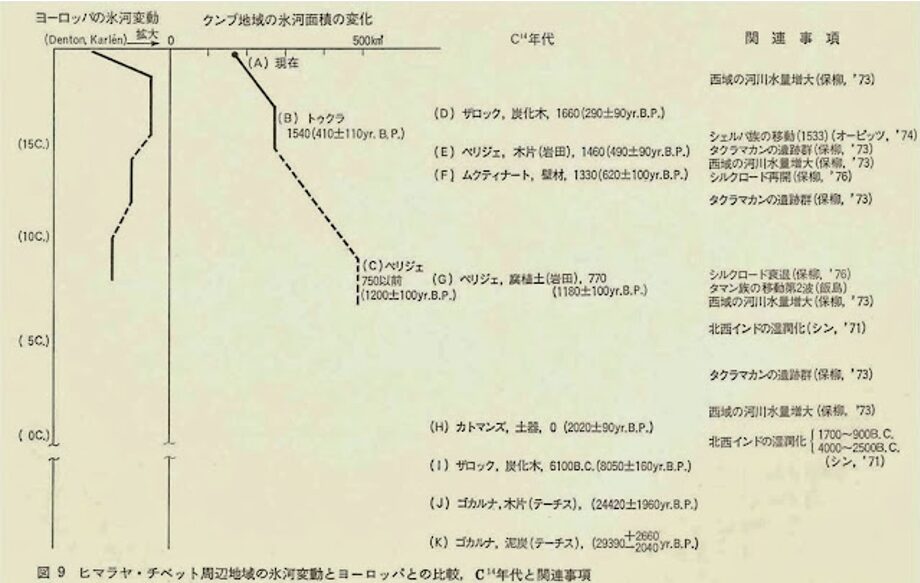

ところが、これらのモレーンの年代を示すと考えられる木片と炭化木を採集し、年代測定のために放射性炭素C14による分析をしてもらったところ、その結果はクンブ氷河がトゥクラまで前進した時期が16世紀で、ペリジェまで前進した時期が8世紀以前であることが明らかとなった(資料33と写真9の表)。これら二つの氷河前進期のクンブ地域における氷河の拡大面積はトゥクラまで拡大した時が270km2で、ペリチェまで拡大した時が480km2である(写真9)。東ネパールのクンブ地域では現在に近づくにつれて氷河が著しい縮小を続けており、ヨーロッパの氷河のような、19世紀中ごろの大きな拡大(資料34)は見られない。これらのことは氷河の変動の歴史が低緯度のヒマラヤ地域と中緯度のヨーロッパとでは異なっている場合があることを示している。ヨーロッパの研究者はヒマラヤ地域をはじめ地球上の出来事がヨーロッパと同じようにして起こると主張しがちのようだが、その前にまずもって実証的な研究の積み重ねが必要となろう。

資料33

Fushimi, H.(1978): Glaciations in the Khumbu Himal Ⅱ, Journal of the Japanese Society of Snow and Ice, Vol. 40, Special Issue,p.17-20.

資料34

Denton, G. H. and Karlen, W.(1973): Holocene Climatic Variations-Their Pattern and Possible Cause, Quaternary Research, Vol.3,No.2,p.155-205.

19世紀初めにストラッチィはヒマラヤ地域の氷河の歴史について「氷河の最大拡大期の現象は広範囲に見られ、その規模は大きい。この大規模な氷河の拡大は北部インドの上昇による気候変化と、当時いぜんとして海(テチス海?)がつづいていたヒマラヤ地域の南部からヒマラヤ山脈の高所に水蒸気が運ばれて多量の降雪が生じた」という示唆に富む指摘をしている(資料35、注5)。また、パンジャブ地域の低地には氷山によって運ばれた巨大な迷い子石が見られる(資料36)という説をはじめとし、スリナガールの湖成堆積物(資料37)や高位段丘(資料38、39)から、第四紀更新世(約200万年~1万年前)に4回の氷期があったと報告されているが、いずれもそれらの時期は不明である。

注5

このような大規模な氷河拡大があったとする考え方に対して、ハイムとガン サーはクマウン・ヒマラヤの調査から(アーノルド・ハイム、アウグスト・ガンサー(1938)『神々の御座』尾崎賢治訳、あかね書房、1967年)、そして今西(資料27)はネパール・ヒマラヤのマルシャンディ川流域の調査から、ともにヒマラヤの氷河が大規模に拡大したことに疑問を投げかけている。

資料35

Strachey, R.(1851): On the Geology of Part of the Himalaya Mountains and Tibet. Quaterly Journal of the Geological Society London, Vol.7,p. 292-310.

資料36

Coulson, C.A.(1938): Pleistocene glaciation in northwestern India, with special reference to the erratics of the Punjab. Rec. Geol. Surv. In- dia,VOL.72,No.4,p.422-439

資料37

Wadia, D.N.(1951): The transitional passage of Pliocene into the Pl- eistocene in the North-Western Sub-Himalayas. Proc.18th Int. Geol. Co- ngr.,1948, Vol.11,p.43-48.

資料38

De Terra, H. and Paterson, T.T.(1939): Studies on the Ice Age in Ind- ia and associated human calture, Calture, Carnegie Inst., No.493,pp.354.

資料39

De Terra, H. (1939): The Quaternary terrace syatem of southern India and the age of man. Geogr.Rev.,p.101-118.

ヒマラヤ山脈の北側を研究している中国の研究者は更新世に三つの氷期(希夏邦与氷期、聶聶雄拉氷期、珠穆朗瑪氷期)があり、また宗新世(一万年~現在)に絨布徳小氷期があったと報告している(資料40)が、それらの詳しい年代もやはり不明である。郭は氷河の拡大縮小と、ヒマラヤ地域の地形変化と気候変化との関係について「第二番目の聶聶雄拉氷期までヒマラヤ山脈の平均高度は低く、ヒマラヤ山脈の北面地域まで南方から多量の水蒸気が達し、気候は温暖湿潤な海洋性気候で、大規模な山麓氷河が発達した。第三番目の最終氷期以後ヒマラヤ山脈の平均高度が4500mを超え、南方からの水蒸気輸送がさまたげられるようになり、ヒマラヤ山脈の北面地域は乾燥化し、気候は大陸的となり、氷河は縮小した」(資料40)と述べている。ストラッチィも郭もともにヒマラヤ山脈の氷河現象にかかわる夏の南方からの水蒸気輸送について述べているが、前にも述べたように、冬の西方からの水蒸気輸送もまた、長い時代にわたる地形変化と関係して、どのようにヒマラヤの各地域にその影響を与えてきたかを見きわめることは氷河現象にとどまらず、ヒマラヤ地域の自然環境の変遷を見ていく上で重要な視点である、といえる。氷河が拡大したり縮小したりする現象はヒマラヤ山脈などの高地の出来事にとどまらずに、ヒマラヤ地域の周辺の低地にまでその影響を与えていたはずである。ヒマラヤ山脈の高地では浸食作用が著しく、過去の氷河作用の遺跡が消されてしまう可能性があるので、とくに氷河の歴史を編んでいくような時にはヒマラヤ地域周辺の湖や段丘などの堆積物の観察も必要となってくる。

資料40

郭旭東 (1974) 「中国西蔵南部珠穆朗瑪峰地区第四紀気候的変迂」 『地質科学』 1974年2月、第一期、59-80ページ。

パンジャブ・ヒマラヤなどのヒマラヤの西部地域では四回の氷期が報告されているのに対して、ヒマラヤ地域の中部に当たるチベットで3回(資料40)、北西インドからブータンにかけてのヒマラヤ地域の南部の段丘調査から、中田(資料41)は2~3回の氷期があったとしている。西ネパールの氷河地形と河岸段丘から渡辺らはウルム氷期とリス氷期の二つの氷期に対比される氷河拡大期と河川段丘形成期があったとし、前者をネパール氷期とし、後者をチベット氷期と呼んだ(資料42)。また、岩田は東ネパール・クンブ地域のクンブ氷河周辺に見られるモレーンの形態的特徴からクンブ氷河がペリジェまで拡大した時期を最終氷期(ウルム氷期)とし、それよりも古い平坦地形(プラット・フォーム地形)が形成された時期を先間氷期とした(資料43)。また、東ネパールのクンブ地域、ヒンク地域、ホング地域などに見られる時代の異なる三つのU字谷と、それに伴うモレーンから三回の大規模な氷河の拡大(資料44)が報告されている。

資料41

Nakata, T. (1972): Geomorphic History and Crustal Movements of Foot Hills of the Himalayas, Science Reports of Tohoku University, Ser.,7 Vol.22, No.1, p.39-177.

資料42

渡辺興亜、遠藤八十一、石田隆雄 (1967) 「ヒマラヤの氷河について(Ⅰ)-ネパール・ヒマラヤの二つの氷河-」 『低温科学物理篇』 第25輯、197-218ページ。

資料43

Iwata, S. (1976): Late Pleistocene and Holocene Moraines in Sagarmatha (Everest) Region, Khumbu Himal. Seppyo, Vol.38, Special Issue, p.109 -114.

資料44

Fushimi, H. (1977): Glaciations in the Khumbu Himal I, Journal of the Japanese Society of snow and Ice, Vol.39, Special Issue, p.60-67.

D) 民族移動と氷河変動それでは最後に、ネパール・ヒマラヤを中心とした民族移動とヒマラヤ地域の氷河変動が織りなす最近の約1000年間の自然史を見てゆく。

グルン族はグルカ兵として多くの青年を海外へ送っているネパールの山岳民族である。グルン族に伝わる説話から彼らの起源は北インドから移住してきたとも、また身体の特徴や民話からやはりネパールの山岳民族であるライ族やリンブー族はシッキムのレプチャ族との類似性がいわれ、雲南やビルマからネパールへ移住してきた、ともいわれている(資料45)。ところがグルン族の祖先が古くなればなるほど、かつての村の位置が北になりチベットまで追跡できるので、チベット起源が考えられるともいわれている(資料46)。これらのことからグルン族の起源にまつわる西方起源はないのだが、他の三方向つまり南方、東方と北方起源の可能性があることになってしまう。ヒマラヤ山脈の高地の人たちはいつ、どこから、やってきたのだろうか。

資料45

古川宇一 (1974) 「グルンの人々の由来について」 『シンポジウム・ネパール、第3回ネパール研究学会報告』 77-82ページ。

資料46

黒田信一郎。1979年9月に「第八回ネパール研究学会」で開いた Personal Communication による。

同じくヒマラヤ山脈の高地に住むシェルパ族の起源に関しては、これまでのところチベットから移住してきたことが知られていたが、彼らのくわしい移住経路や年代などの歴史は不明とされてきた(資料47)が、オーピッツはシェルパ族の民族移動に関して「16世紀に回教徒がチベットに侵入し、それによってチベット中央部から追われたシェルパ族はチョー・オユー峰の西にあるナンパ・ラ(峠)を越えて、現在彼らが住む東ネパールのクンブ地方に移住してきたと報告している(資料48)。

資料47

Haimendorf, F. (1964): The Sherpas of Nepal. Oxford Book Co., London, pp.298.

資料48

Oppitz, M.(1974): Myths and Facts, Reconsidering some data concerning the clan history of the Sherpas. Kailash, Journal of Himalayan Studies, Vol.Ⅱ,No.1 and 2,p.121-131.

ところが民族移動を引き起こす社会人類学的な原因があっても、自然環境の作る移動経路の安全・容易さが保証されていないと、民族移動は完成しないと考えられる。なぜならば民族移動を完成させるにあたっては、力の弱い女や子ども、家畜、生活用具などのすべてを伴う移動を意味するのであるから、もしヒマラヤ山脈に氷河が発達していたとすると越えるのが困難になるからである。船を持たなかった最初のモンゴロイドがアメリカ大陸に民族移動するためには陸橋や氷の橋といった移動経路の容易さを保証する自然の条件が必要であったことであろう。

ヒマラヤ山脈には、一般にその南側に断層崖が発達している。北側のゆるい斜面とはちがって、南側の崖は数百メートルから時には千メートルに達することがある。だからソル・クンブ地方の峠はどれでも簡単に越えられるものではない。ナンパ・ラは例外的な峠である。なぜかというと、この峠にはゆるやかな氷河がかかっているからである。

毎年ポスト・モンスーンになるとシェルパの人たちは家畜とともにこの峠を越えてヒマラヤ山脈北側のチベットのティングリ村まで商いに出かける。この峠にかかる氷河の規模があまりにも大きくなりすぎても、また氷河がなくなりヒマラヤ山脈南面の急崖があらわれても、彼らの移動は困難となるであろう。はたしてシェルパ族が移動してきた時にもこの峠にはほどよい規模のゆるやかな氷河がかかっていたのであろうか。

写真11は東ネパールのクンブ地域の氷河面積を横軸にとり、縦軸に時間をとってある。また氷河の拡大にともなって形成されたモレーンや気候変動の指標となるC14年代や遺跡の年代測定の結果と、関連事項として内陸アジア変動帯およびその周辺でのヒマラヤの自然史にかかわる出来事をヨーロッパの氷河変動とともに示している。前述したようにクンブ地方の氷河は16世紀に拡大した可能性があり、それはシェルパ族の移動と同時期となっている。16世紀ごろの内陸アジアの関連事項を見るとタクラ・マカン砂漠の遺跡群、シルク・ロードの再開、西域の河川水量の増大といった出来事(資料49、写真11)が報告されている。

ネパール中央部のカリ・ガンダキ上流、アンナプルナ山塊の北側に当たるムクティナート地方はラマ教とヒンドゥー教の両方の巡礼地として有名である。ムクティナート地方にはたくさんの廃虚や洞穴の住居跡が見られる。現在のムクティナート地方の村の位置よりも200メートル高い所にある廃虚の壁材として用いられた針葉樹のC14の分析によってこの壁材の年代は14世紀を示した(写真11F)。このようにタクラ・マカン砂漠やネパール・ヒマラヤの現在の村々の上限よりもさらに高い所に村々が栄えていたことや、シルク・ロードの再開や西域の河川水量の増大といった出来事は気候変化と密接に関係している、と考えられる。オーピッツが述べているシェルパ族の移住は1533年であり、16世紀の氷河拡大を示す試料のC14の年代は1540プラスマイナス110年BPで1430年から1650年の間であることを示している(写真11B)。 C14による年代は誤差を含んでいるので正確な年代は求められないが、氷河が拡大してしまったとすると民族移動は困難となると考えられるので、16世紀の氷河の拡大時期は、オーピッツの報告を考慮すると、1533年から1650年の間の可能性が高い。おそらく、16世紀の氷河の拡大時期の直前に移動してきたシェルパ族の祖先は、この時期の氷河拡大を体験していることであろう。

資料49

保柳睦美 (1976) 『シルクロード地帯の自然変遷』 古今書院。

ネパールで気候難民が初めて発生したということが2010年6月1日に報告された記事(資料50)を見ても、その影響は雪氷圏の住民に大きな影響をあたえている。その記事は次のとおりである。「Kathmandu, June 1: In the first recognized case of climate change refugees in Nepal, the entire village in Surkhang VDC of upper Mustang, is being resettled in Thangchung in lower Mustang. A total of 150 people of Dhe are being shifted due to the adverse impact of climate change on the livelihoods of the poor in the village. Dhe village has been facing an acute shortage of water for irrigation over the last six to seven years. The irrigated land over the period has also been reduced to less than 50 % and animal husbandary has declined 40 to45 %.」 (グーグルBardによる翻訳;カトマンズ 6月1日:ネパールのムスタン地区上部のSurkhang VDCにあるDhe村全体が、同地区下部のThangchungに移住することになりました。気候変動による村の貧困層への悪影響により、合計150人が移住を余儀なくされています。Dhe村は過去6~7年にわたり、深刻な灌漑用水不足に直面してきました。この期間に灌漑可能な土地は50%以下に減少し、畜産業も40~45%減少しました)。

さらに地球温暖化が進行すると、ヒマラヤ地域のみならず世界各地の雪氷圏で気候難民が発生してしまうのではないかと心配される。現在進行する環境変化はこのような民族移動がひきおこす時代になってきている。

資料50

Nepal`s first climate refugee village in Mustang

Myrepublica 2010/06/01

https://archives.myrepublica.com/portal/?action=news_details&news_id=19341

ヒマラヤでは氷河が地球温暖化で解け、湖が拡大し、時として洪水が起こっているので、現在は水資源が豊富な時代のように思われるが、やがては氷河が解け去ると、水資源の欠乏の時代が来る(資料51、52)。チベット高原の中央部で現在起こっているように、湖がアラル海のように縮小し、水資源がなくなっているのだ。そのような現象は水流が途絶える断流と呼ばれる中国の黄河中流域にすでに表れている。そうすると、ヒマラヤの氷河地域を起源にする揚子江、メコン川、ガンジス川、インダス川もやがてはそのような水資源の欠乏期を迎えることが心配される。ヒマラヤを起源とする川の水量が減るとともに、温暖化で世界の氷河の融解と海水温の上昇で、海水(塩水)が増え、海水位が上昇する影響で、水位低下したアジアの大きな川の河口では海からの塩水が逆流してくるとともに、地下水にも海水が侵入し、アジアの大河川の河口域では淡水資源が乏しくなる可能性がある。しかも、南アジアの大河川の河口地域は人口増加の激しい地域だから、億単位の人達の淡水の水資源がなくなり、水資源を求める深刻な環境難民問題が発生することが予想される。前述したように、ネパールの氷河地域で環境難民がすでに発生し始めているのは、ヒマラヤ地域に起源をもつアジアの大河川下流の河口地域に起こる環境変化の将来を予告しているようだ。そのような悲観的な将来課題を回避するためにも、地球温暖化の進行をくい止めることは喫緊の課題であることは論を待たない。

資料51

ネパール・ヒマラヤの環境変化

資料52

世界の河川、35年間で衝撃の変化 科学者らが調査

2024/12/13

https://www.cnn.co.jp/fringe/35227298.html

補遺4 まとめ

A) Xu Han説と木崎説によるヒマラヤ上昇論

1) 2024年9月30日、Xu Hanさんたちが「Recent uplift of Chomolungma enhanced by river drainage piracy」をNature Geoscienceに発表した。そもそも浸食作用は、山を削り、山を低くすると思っていたのだが、逆に山を高くするという発想には感心したが、もしそうなら、次のような疑問がわく。1)チョモランマ峰の頂上部分は数百メートルにもおよぶイエローバンドなどの分厚いかつてのテチス海の堆積物を載せている(地殻が重い)ので、“Isostatic Rebound”で浮き上がれず、世界最高峰にはなれないのではないか。また、2)チョモランマ峰の南東に位置するアルン川流域のマカルー峰は頂上まで花崗岩が分布し、テチス海の堆積物がない(チョモランマ峰よりも地殻が軽い)のに、チョモランマ峰より高くないのはなぜか。さらに、3)浸食作用の影響を考えるならば、Xu Hanさんたちが重視するチョモランマ峰から南に遠く離れたアルン川流域の河川の浸食現象よりも、チョモランマ峰周辺の氷河による浸食作用のほうが重要なのではないか、である。

2) 木崎甲子郎さんは「直径数キロの花崗岩」では「地表はどうみても数百メートルしか隆起しないのである。これでは山脈どころではない」と一見さじを投げているかのようだが、約2キロ四方の火の玉状花崗岩やミグマタイト岩体がその百倍程あったら、単純計算で、数百メートルの百倍、つまり数万メートルになり、ヒマラヤ山脈が成立するのではないか、と解釈できる。

3) チョモランマ峰形成の上昇要因としては、従来からとなえられている1)インド亜大陸のアジア大陸への衝突と潜り込みによるせり上がりと木崎さんが指摘する2)火の玉状花崗岩による上昇、そして下降要因としては3)チョモランマ峰直下の北側に滑り落ちる正断層活動と4)風化や氷河現象による浸食作用である。

4) 世界最高峰の形成と変遷は次のように推察できる。アジア大陸とインド亜大陸の衝突によりテチス海が干し上がり、ヒマラヤが上昇し始めたと考えれば、ヒマラヤの山々の頂上部分はテチス海の堆積物を冠していたことになろう。ところが、頂上まで花崗岩の現在のマカルー峰などはかつてのヒマラヤ上昇時に頂上部に数百メートルの厚さのテチス海の堆積物をのせていたと推定できるので、その当時は世界最高峰の高さを誇っていた可能性も考えられる。しかしその後に、頂上部のテチス海の堆積物が侵食され、マカルー峰などのような花崗岩の山体になり、高度が低下したのではないか。そして、いかにもチョモランマ峰を押し上げているかのような木崎説の火の玉状の花崗岩の突き上げを示す地質学的特徴はチョモランマ峰の基部に特徴的なもので、それによって、世界最高のチョモランマ峰が形成された、と解釈できる。いわば、チョモランマ峰の基部に展開する火の玉状の花崗岩体はヒマラヤ上昇を説明する木崎説を支持する象徴的な地質現象だろう。だが、チョモランマ峰のテチス海の堆積物が浸食されていることが報告されているように、石灰岩であるイエローバンドなどのテチス海の堆積物を頂上部にかぶるチョモランマ峰はやがて風化や氷河作用などによって浸食がすすみ、テチス海の堆積物を失うと、マカルー峰などのように、将来のチョモランマ峰は頂上まで花崗岩の山体に変わり、高度を失うであろう。すると、世界一の座をカラコラム山脈のK2峰などにゆずることも将来は考えられる。

B) ヒマラヤ地域の河川系とカイラス峰やチョモランマ峰の位置

5) 7000mに満たない聖山カイラス(標高6656m)をいだくこのマナサロワール湖周辺こそは河川系から見る限り、ヒマラヤ地域の三大河川(ツァンポー河、インダス河、サトレジ河)の源となっており、長い時代にわたる上昇の歴史の結果最高の位置を占めるようになったともいえる。ところが、河川系からみた世界最高峰チョモランマ峰はガンジス川の支流であるドゥド・コシ川流域に位置を占めていることから、Xu Hanさんたちはドゥド・コシ川の東隣のアルン川流域の河川浸食を重視するようになったのかもしれない。いずれにしても、ヒマラヤ地域の上昇以来この地域の河川は絶え間なく変化する地形との戦いに明け暮れている、と表現できるようだ。

C) 氷河変遷と浸食作用

6) 氷河作用によって形成される氷河末端のモーレンやU字谷の分布によって過去の氷河規模を復元することができる。クンブ地域の現在の氷河に覆われた面積は氷河地域全体の23%(170平方km)であり、氷河の平均的な末端高度は約5000mである。これに対して、最も氷河が拡大したU1字谷の時期には標高2300mのルクラ付近まで氷河が達し、この地域の90%(649平方km)が氷河に覆われた。この氷河の最大の拡大期にはアマ・ダブラムなどの山々は現在の南極やグリーンランドに見られるようなヌナタークになっていたと考えられる。なお、U2字谷の時期には標高2450mのガート付近まで、U3字谷の時期には標高4350mのペリチェやディンボチェ周辺まで氷河が拡大していた。

7) クンブ地域のかつての氷河による浸食作用で形成されたU字谷群を調査し、各U字谷の比高(U字谷の上部からU字谷底までの深さ)と各U字谷時代の氷河面積から総浸食体積を求め、氷河作用による平均的な浸食量(深;m)640mを推定した。このことは、世界最高峰チョモランマ峰の頂上部分を冠しているテチス海堆積物の層厚に匹敵するか、またはその厚さ以上の表層の地層が浸食されたことを示し、氷河作用による浸食量が大きいことが分かった。

また、テチス堆積物を冠するチョモランマ峰の近くにある現在のマカルー峰は花崗岩の山頂であるが、かつてテチス海から上昇した当時はテチス堆積物を冠していたと思われるので、チョモランマ峰(8848m)とマカルー峰(8485m)の標高の差(363m)がテチス海堆積物の層厚の最大値を示唆する可能性がある。

8) ヨーロッパの研究者はヒマラヤ地域をはじめ地球上の出来事がヨーロッパと同じようにして起こると主張しがちのようだが、氷河の変動の歴史が低緯度のヒマラヤ地域と中緯度のヨーロッパとでは異なっている場合があるので、その前にまずもって実証的な研究が必要となろう。

D) 民族移動と温暖化対応

9) オーピッツが述べているシェルパ族の移住は1533年であり、16世紀の氷河拡大を示す試料のC14の年代は1540プラスマイナス110年BPで1430年から1650年の間であることを示す。氷河が拡大してしまったとすると民族移動は困難となるので、16世紀の氷河の拡大時期は、1533年から1650年の間の可能性が高い。

10) ネパールで気候難民が初めて発生したということが2010年6月1日に報告された。さらに地球温暖化が進行すると、ヒマラヤ地域のみならず世界各地の雪氷圏で気候難民が発生してしまうのではないかと心配される。現在のヒマラヤでは氷河が地球温暖化で解け、湖が拡大し、時として洪水が起こっているので、現在は水資源が豊富な時代のように思われるが、将来は氷河が解け去ると、水資源の欠乏の時代が来る。そのような現象は水流が途絶える断流と呼ばれる中国の黄河中流域にすでに表れており、ヒマラヤの氷河地域を起源にする揚子江、メコン川、ガンジス川、インダス川もやがてはそのような水資源の欠乏期を迎えることが心配される。ヒマラヤを起源とする川の水量が減るとともに、温暖化で世界の氷河の融解と海水温の上昇で海水位が上昇する影響で、水位低下したアジアの大きな川の河口では海からの塩水が逆流してくるとともに、地下水にも海水が侵入し、アジアの大河川の河口域では淡水資源が乏しくなることが予想される。しかも、南アジアの大河川の河口地域は人口増加の激しい地域だから、淡水の水資源を求める環境難民が発生することが危惧される。そのような将来課題を回避するためにも、地球温暖化の進行をくい止めることは喫緊の課題であることは論を待たない