琵琶湖の雪どけ水

1)はじめに

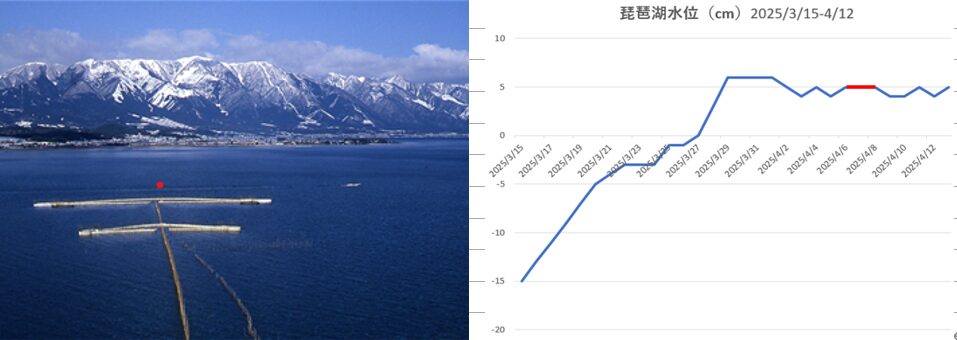

桜の時期になると、雪どけ水を集めた小川のせせらぎのほとりでは、いかにも雪からでてきたかのような顔をしたフキノトウのかぐわしい薫りがみち、水場には冷涼な湧き水が豊かに流れ、湿地ではザゼンソウが咲きはじめる(写真1)。雪どけで雪原にあらわれた地面がしだいにひろがると、雪は山地へと登っていき、そのあとを新緑が追いかける。雪どけ水は琵琶湖とともに人々の生活も潤す(資料1)。

資料1

琵琶湖の雪 -プロローグ-

https://glacierworld.net/regional-resarch/japan/biwalake/snow-of-biwa-lake-prologue/

2)残雪分布と琵琶湖の水位変化

雪どけが進む4月初めには、伊吹山では残雪はほとんど消えかかっていたが、伊吹山以北の金糞岳などではかなりの積雪が残っていた(写真2)。今冬の降雪分布の特徴(資料2)が示すように、滋賀県北東部の長浜市余呉町周辺には豊富な降雪があったと思われる。従って、滋賀県内の2月25日の積雪分布は、余呉町で1m9cm、高島市今津町で36cm、米原市で14cm、彦根市で9cmなどと報告(資料3)されており、余呉町の積雪量の多さが際立っている。

資料2

雪見道中フィールドワーク-石山~名古屋の積雪量変化-

https://glacierworld.net/2025/02/11/add-snow-fall-ishiyam-to-nagoya/

資料3

滋賀3連休は大雪 今後1週間程度は気温高い見込み なだれ注意

2025/02/25

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250225/k10014732811000.html

4月初めまで滋賀県の最北部の余呉町に出されていた雪崩・融雪注意報は4月中旬にはなくなったが、3月末の琵琶湖水位は雪どけ水の流入(写真3左)で、3月中旬のマイナス15cmの水位が4月初めになるとマイナスからプラスに転じ、プラス5cm前後の一定値を保つように推移した(写真3右)。その変化の中で注目したのは、4月6日から8日かけての毎朝の散歩時に撮影している琵琶湖水位と南郷洗堰の放流量表示である(写真3右の赤線部分と写真4)。デジカメだからこそできることだが、写真4の定点写真は一種のフィールド・ノートのつもりだ。この3日間は晴天で、降雨や降雪の影響がない期間であったのにもかかわらず、南郷洗堰からの毎秒15トンの放流量が続いたが、琵琶湖水位はプラス5cmの一定値を保っていた。このことは、一見すると、毎秒15トンの放流量が雪どけ水の流入量と一致したために、琵琶湖水位がプラス5cmの一定値を示したと思われたのであるが、はたして、そうか。

3)雪どけ水の役割

琵琶湖からの放流箇所は、実のところ、南郷洗堰(写真5左)からだけではなく、その近くの関西電力天ケ瀬発電所用の導水路(写真5中)と大津の三井寺周辺から京都の蹴上に通じる京都疎水(写真5右)もある。それぞれの毎秒放流量は、宇治発電所導水路は45トン、京都疎水は9トン程度(資料4)、また琵琶湖の水収支で地下水量は毎秒13トン、蒸発量は7トン程度と見積もられている(資料5)。そこで、4月6日から8日の3日間の琵琶湖の水収支を考えると、琵琶湖から出ていく水量は全放流量の69トンと蒸発量の7トンで合計毎秒76トン、また琵琶湖に入ってくる主な水量は河川からの雪どけ水と地下水13トンになるので、琵琶湖から出ていく総水量毎秒76トンから地下水量毎秒13トンを引いた毎秒63トンが川を通じて琵琶湖へ入ってくる主に雪どけ水などの総流入量になっていたために、琵琶湖水位がプラス5cmの一定値を保っていたと解釈できた。

資料4

琵琶湖水位考

https://glacierworld.net/regional-resarch/japan/biwalake/lake-biwa/

琵琶湖水位考(2) 「写真データベース」

https://glacierworld.net/regional-resarch/japan/biwalake/biwa-lake-water-lebel2/

資料5

琵琶湖の水循環

https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/22056.pdf

琵琶湖へ入ってくる主に雪どけ水の総流入量の毎秒63トンは、1日に換算すると約540万トンになり、この値は琵琶湖水が流入する淀川の水資源を利用している関西地域の滋賀・京都・大阪・兵庫各府県の約1500万人の1日使用量685万トンの8割程度になる。残りの2割程度は、淀川に流入する京都の桂川や三重・奈良からの木津川などからの水量で補っている、と考えられる。琵琶湖水位1cmの換算水量は670万トン程度なので、琵琶湖水位1cmの低下で関西の大部分の人達の毎日の水資源のほとんどを賄っていることになる。水位1cmいえども、琵琶湖の面積が約670平方キロと大きいので、その水量は莫大で、まさしく日本でも有数の貴重な水資源であることを物語る。

4) むすび

4月中旬、滋賀県から福井県に通じる北国街道の余呉町の栃木峠には依然として1mほどの積雪があり、閉ざされていた(写真6左)。琵琶湖集水域最北部の余呉町中河内周辺では1mほどの積雪があり、雪どけ水が小川に注ぎ(写真6中)、そこではザゼンソウが咲き(写真1右)、琵琶湖集水域の最北の河川である余呉町の高時川を潤していた(写真6右)

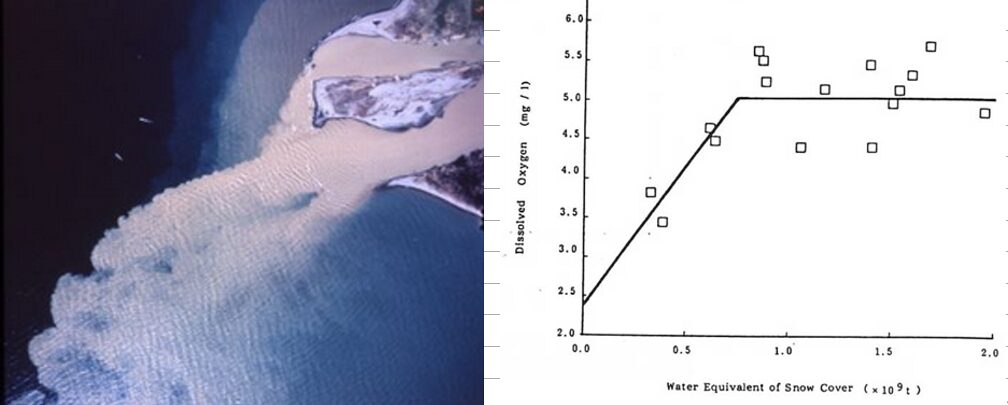

雪どけ水は低温のため、溶存酸素濃度が高いうえ、湖水より密度が大きいので、雪どけ水が琵琶湖に流入すると、河口から湖底ぞいに密度流として潜りこみ(写真7左)、琵琶湖の深層水に酸素を供給する。積雪量が10億トン以上だと、琵琶湖深層水の溶存酸素濃度は5mg/lの高い状態に保たれ、10億トン以下だと、琵琶湖深層水の最低溶存酸素濃度は急激に減少している(写真7右;資料5)ので、雪どけ水は、富栄養化の進行で琵琶湖深部の低酸素化が進んでいる琵琶湖の水質改善に寄与するとともに、以上述べてきたように、琵琶湖水位が象徴的に示す琵琶湖水を利用する関西地域の1500万人の水資源にかけがえのない貢献をしている。従って、雪どけ水は琵琶湖の水資源保全のために重要な働きをしているといえる。

資料5

Influence of climatic warming on the amount of snow cover and water quality of Lake Biwa, Japan. 1993, Annals of Glaciology, International Glaciological Society, 18, 257-260.

https://www.cambridge.org/core/journals/annals-of-glaciology/article/influence-of-climatic-warming-on-the-amount-of-snow-cover-and-water-quality-of-lake-biwa-japan/3C1FB3CAE8AB34AB4D6C8C373A7F7A18

気候変動と琵琶湖の水資源.1995,水資源・環境研究, 水資源・環境学会, 8, 36-47.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jwei1987/1995/8/1995_8_36/_pdf/-char/ja