290万の世界の河川―流量は上流で増加、下流で減少―

ネパール・ヒマラヤの河川環境の変化とその影響について

1) はじめにー290万もの河川の35年間調査―

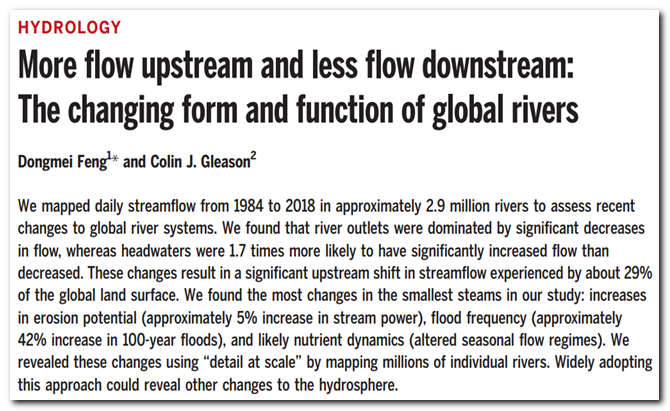

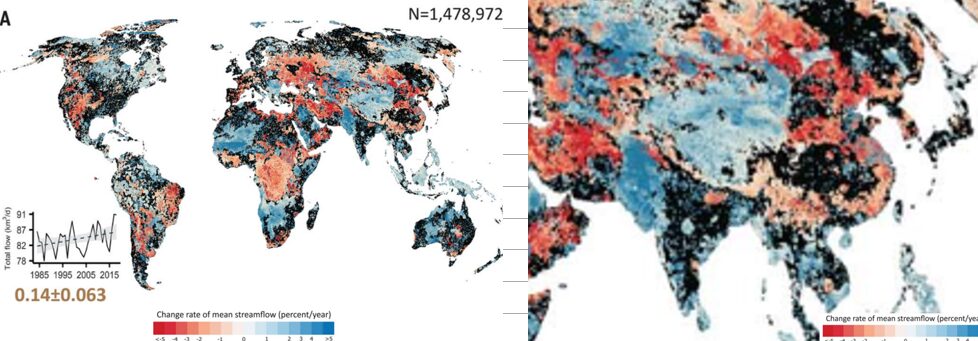

Dongmei Feng と Colin J. Gleason両氏は衛星データとコンピュータ・モデルを駆使し、1984年から2018年の世界中の290万もの河川の日々の流況を調査した(資料1)。その結果、下流域の44%の大きな河川の流量が減少しているのに対し、上流域の小さな河川では流量が1.7倍も増加していることを明らかにした。アフリカのコンゴ川や中国の長江、南米のラプラタ川などの河川の下流域では流量が著しく減少しているが、上流域の山岳地域の河川では流量が増加し、洪水頻度や侵食作用が増加しているという。さらに、ヒマラヤなどの上流河川で洪水が増加しているのは温暖化による降水量と融雪の増加で、下流へ運ばれる堆積物が増加するので水力発電所の稼働にも支障が出ている、と報告している。

この論文でまず驚かされたのは「290万もの河川を日々、35年間にわたり調べた」ことだった。その数290万を陸地面積に当てはめると、およそ10キロ四方ごとに2本程度の河川を調べたことになる。日本の場合は7400余もの河川数になり、一級河川の約半数に相当する。驚くべき河川数の調査だ。コンピュータ・モデルもさることながら、豊富な衛星データがあることをうかがわせる。Dongmei Feng と Colin J. Gleason両氏の研究結果はぼくらが調査しているヒマラヤ地域の河川環境(資料2)の変化や氷河湖の決壊洪水(資料3)、ひいては環境難民問題(資料4)などにも関連するので、両氏の膨大なデスク・ワークの研究に触発されて、フィールド・ワークに基づくネパール・ヒマラヤの河川環境の変化とその影響について考えてみた。

1* Department of Chemical and Environmental Engineering, University of Cincinnati, Cincinnati, OH, USA.

2 Department of Civil and Environmental Engineering, University of Massachusetts, Amherst, MA, USA.

写真1 サイエンス誌に掲載された論文の題名、著者名と要旨

資料1

More flow upstream and less flow downstream: The changing form and function of global rivers.

Dongmei Feng and Colin J. Gleason

Science 12 Dec 2024 Vol 386, Issue 6727 pp. 1305-1311

資料2

カトマンズ・ポカラ間の河川環境の変化

https://glacierworld.net/travel/nepal-travel/2017-2/topic-3/

資料3

Nepal case study: Catastrophic floods. 1985, Techniques for prediction of runoff from glacierized areas, International Association of Hydrological Sciences, 149, 125-130.

資料4

ネパール・ヒマラヤの環境変化

https://glacierworld.net/regional-resarch/himalaya/himalayan-other/nepal-himalaya-ecological-change/

今回の内容

1) はじめにー290万もの河川の35年間の調査―

2) 論文紹介

A) 要旨

B) 主な内容

3) ネパール・ヒマラヤの河川環境の変化

A) リバー・サイド・シート

B) 氷河湖決壊洪水

B-1) タメ村を襲った氷河湖決壊洪水

B-2) バルン谷の氷河湖決壊洪水

B-3) クンブ地域の氷河湖決壊洪水

B-4) セティ川洪水とマディ川氷河湖決壊洪水

B-4-1) セティ川洪水

B-4-2) マディ川氷河湖洪水

C) 氷河変動

D) 環境難民

4) おわりにー河川環境変化や氷河変動と環境難民問題―

A) 国際山岳博物館の学芸員

B) カトマンズ大学の講義

C) データベース

2) 論文紹介

A) 要旨

我々は、地球の河川システムにおける最近の変化を評価するために、約290万本の河川における1984年から2018年の日々の流量をマッピングした。その結果、河川の河口では流量の著しい減少が支配的であったのに対し、源流域では流量が減少するよりも1.7倍も増加する可能性が高いことがわかった。これらの変化は、地球の陸地面積の約29%で経験される流量の上流への顕著なシフトをもたらす。我々は、本研究で最も小さな河川で最も多くの変化を発見した:侵食の可能性の増加(河川動力のおよそ5%の増加)、洪水頻度(100年洪水のおよそ42%の増加)、およびおそらく栄養素動態(変化する季節的な流量レジーム)。我々は、「スケールに応じた詳細」を用いて、数百万本の個々の河川をマッピングすることにより、これらの変化を明らかにした。このアプローチを広く採用することで、水圏の他の変化を明らかにすることができる。

以上は、グーグルBard(https://bard.google.com/)で写真1の要旨を日本語に翻訳してもらった。

B) 主な内容

源流から河口へと流れる河川は、水、エネルギー、堆積物、栄養素の輸送と処理を調整し、これらはすべて人間と生態系に影響を与える。河川の流路に沿って、物理的および水文的条件、例えば流量、勾配、堆積物の粒径は、さまざまな社会経済的機能、生態コミュニティを支える多様な環境を作り出す。例えば、源流は通常、急勾配で流れが速く、比較的粗い粒子状物質を運ぶ流れである。河川が下流に進むにつれて、河道はより広く平坦になり、粒子状物質は通常、上流のものと比較して細かくなる。本研究では、一次衛星データと水文モデルを統合し、Global River Discharge Reanalysis (GRDR)データセットを作成することにより、1984年から2018年までの約290万の河川区間における日々の河川流量の時空間分布を包括的に調査した。この目的のために、古典的なシュトレーラー河川次数(SO)システムを使用した。SOは、すべての流れに数値的な次数を割り当て、源流を1から始め、支流の合流ごとに下流に向かって階層的に増加させている。

調査期間中、世界の河川は平均して1日あたり101.96 km³の水を海洋に流出させていることが分かった。年平均流量は、源流部では増加し、下流部では世界的に減少し、地域差が大きい。 全流域の最上流河川では、17.1%が平均流量の有意な増加を示し、9.9%が有意な減少を示した。 対照的に、最下流河川(SO ≥ 8)では、有意な増加と減少の変化はそれぞれ11.9%と44.2%だった。 世界全体で集計すると、SO1河川の年間流量は有意な増加を示し、これは主に12月から5月にかけての増加が原因だった。一方、SO6およびSO ≥ 8河川の総流量は有意な減少を示し、その季節依存性は低かった。 世界の河川流量は、源流部では増加し、同時に下流部では減少しており、見かけ上の上流シフトを引き起こしていることが分かった。 この河川流量重心の世界的な上流シフトは、降水量と融雪の上流シフトと同時期に起こっている。これは主に源流部における降水量と融雪の増加によるものであり、温暖化と一致している。ヒマラヤ山脈などの地域では、下流へ運ばれる堆積物が増加し、水力発電所の稼働を妨げるので、流速の上昇が想定外の被害をもたらしている。

写真2 Dominant changes in annual mean streamflow shift ;(左) 世界と (右) 東アジア. Dominant changes in annual mean streamflow shift from increase to decrease as rivers go from headwaters to the mouth.

3) ネパール・ヒマラヤの河川環境の変化

A) リバー・サイド・シート

ネパールの首都カトマンズの西方200キロに位置するポカラの国際山岳博物館で学芸員をしていたので、カトマンズ~ポカラ間をしばしばバスで旅行した。その際、西にあるポカラに向かう時には右の窓側の席を、また東のカトマンズに戻る時は左窓側のバス席を予約することにしていた。いずれもヒマラヤと河川環境がよく見えるリバー・サイド・シートと呼ばれる北向きの座席で、定点写真を撮ることにしていた。

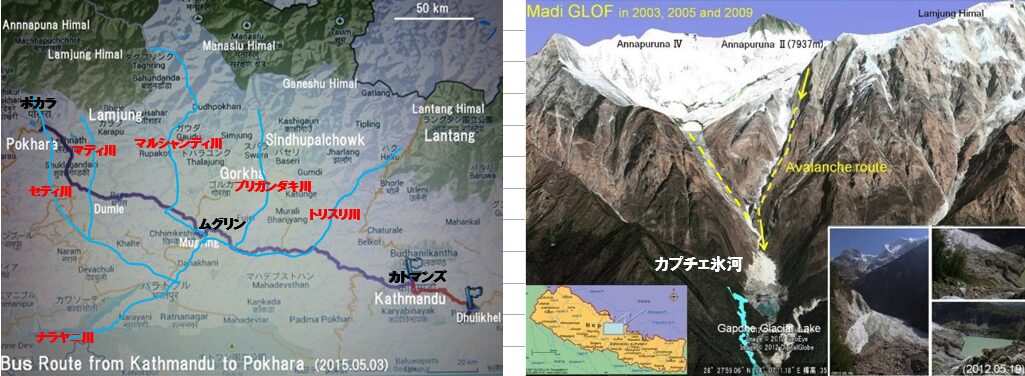

カトマンズからポカラにバスで旅する時は、ネパール中央部のガンジス平原に流れ下る大河、ナラヤニ河の各支流を車窓から見ることができる(写真3左)。各支流とは、東から西へ、トリスリ川、ブリ・ガンダキ川、マルシャンディ川、マディ川(資料5)およびセティ川である。いずれも、ヒマラヤ山脈のランタン・ヒマール、ガネッシュ・ヒマール、マナスル・ヒマールおよびアンナプルナ・ヒマール(写真3右)の氷河地域から流れてくる河川で、もともとは氷河起源の粘土をふくんだ氷河ミルクとよばれる灰色の河川であるが、近年、道路開発などによる土壌侵食で土砂が流れ込み、泥色の河川に変わってきている(資料6)。

資料5

マディ川氷河湖洪水

https://glacierworld.net/regional-resarch/himalaya/glof/glof04/

グーグルアースはおもしろい!

https://glacierworld.net/home/play-with-google-earth/

資料6

カトマンズ・ポカラ間の河川環境の変化

https://glacierworld.net/travel/nepal-travel/2017-2/topic-3/

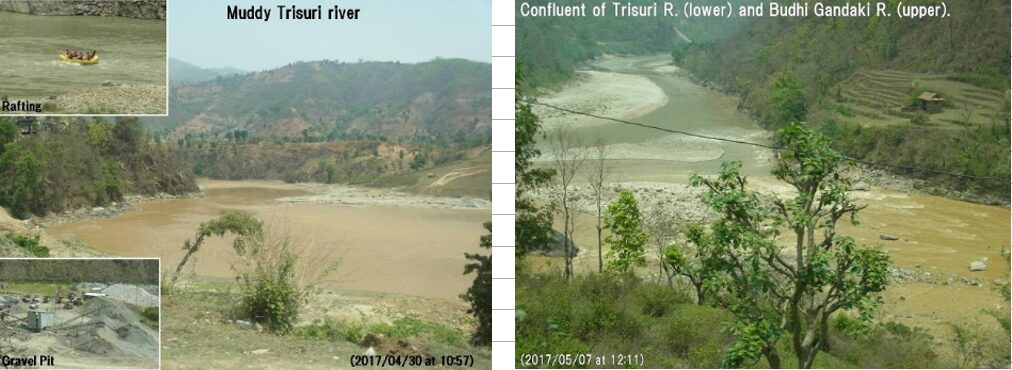

トリスリ川はランタンやガネッシュ・ヒマラヤから流れてくるが、開発が著しく進む中国国境周辺の自然破壊状況などを反映して土砂の流入が多いので、 いつ見ても泥色の川である(写真4)。カトマンズからチベットへのルートとして、従来はスン・コシ川沿いのコダリ道路があったが、氷河湖決壊洪水などによって、国境付近の道路が閉鎖されているので、トリスリ川上流域のラスワ地域経由になっているようだ。将来は鉄道がカトマンズまでつながる、といった巨大開発計画まで現地ではとりざたされている。カトマンズや周辺地域の建設ラッシュを反映してトリスリ川沿いのいたるところで砂利取りが行われている(写真4左下)。その泥の川で、ボートの川下りが行われている(写真4左上)が、ネパール人や欧米人にとって泥の川には違和感がないのか、日本人のように(泥イコール汚い)という感じはもっていないようだ。

グレイシャー・ミルクの清流の川相を往復路ともに見せてくれたのはマナスルとガネッシュ・ヒマラヤから流れてくるブリ・ガンダキ川(写真4右の左奥)であった。西に向かって流れる泥のトリスリ川に北からのブリ・ガンダキ川が清流状態で合流するさまは対照的な河川環境を示していた(資料7)。

資料7

ポカラの想い出

https://glacierworld.net/travel/nepal-travel/2017-2/pokhara-memorial/

写真5 (左)いつもはグレイシャー・ミルクのマルシャンディ川が泥の川(左上)に、降雨時に泥が流出する(右下);(右)トリスリ川とマルシャンディ川の合流地点における2017年4月30日(左)と5月7日(右)の比較。

ポカラに向った2017年4月30日のマルシャンディ川はグレイシャー・ミルク の清流であった(写真5)が、帰りの5月7日には泥の川に急変した(写真5左上)のを見て驚いたものだった。上流のダムで泥を沈殿させたグレイシャー・ミルクの清流を中流の発電所で放流していたのだが、泥の川の水量のほうが多いので、焼け石に水の感じだった。大雨が降ると泥が流れ出す状況は畑地や開発地帯ではいたるところで見られる(写真5右下)。トリスリ川とマルシャンディ川が合流するムグリンの橋周辺は定点写真を取る場所になっており、ポカラ行きの4月30日の泥のトリスリ川とグレイシャー・ミルクのマルシャンディ川の合流状況は見慣れている景観だ(写真5右の左)が、帰りの5月7日には両河川とも泥の川になって合流していた(写真5の右)。

マナスル峰から流れ出てくるツラギ氷河湖の調査時にはマルシャンディ川沿いの建設中の道路(写真6)を利用したが、道路建設によって山腹が著しく削り取られている光景を目のあたりにした。ひとたび雨が降ると、大量の土砂が流れ出て、マルシャンディ川を泥の川に変化させる(写真5)要因になっている。

ヒマラヤ山脈のランタン・ヒマール、ガネッシュ・ヒマール、マナスル・ヒマールおよびアンナプルナ・ヒマールの氷河地域から流れてくる河川は、もともとは氷河起源の粘土をふくんだ氷河ミルクとよばれる灰色の河川であるが、近年、道路開発などによる土壌侵食で土砂が大量に流れ込み、泥色の河川に変わってきている。トリスリ川とマルシャンディ川では道路開発などの影響で泥色の河川環境に変化しているのに対して、比較的小さな河川であるブリ・ガンダキ川、マディ川とセティ川の上流域は道路開発などが著しくはおよんでいないので、依然として氷河起源の灰色の河川環境を保っているのだが、はたして、そのもともとの河川環境をいつまで保つことができるのであろうか。

インドの河川関係者が、「輸出品の乏しいネパールだが、ネパールの河川が泥をインドまで多量に流(輸出)しているので、せっかくのダムが埋まるので困っている」とこぼしているのもうなずける。開発計画の影響が河川環境の上流におよぶ現象はネパールだけでなく、日本をふくむ各国に共通した環境課題になっている。急速に開発の進むネパールでは、1970年代までの清流の状態から最近の泥の川への変化のように、道路や発電所建設などの山岳地域の開発計画が今後とも進む中で、河川環境が大きく変化していることが、1965年以来の写真データベースの写真資料(資料8)を定点写真として相互に比較することによって、明らかにすることができた。

資料8

Nepal_A

https://glacierworld.net/gallery/Nepal_A/index.html

Nepal_B

https://glacierworld.net/gallery/Nepal_B/index.html

B) 氷河湖決壊洪水

B-1) タメ村を襲った氷河湖決壊洪水

長年お世話になっているネパールのハクパ・ギャルブさんがFacebookで氷河湖決壊洪水のニュースを伝えてくれた。発生日は2024年8月16日、場所は東ネパールのクンブ地域のタメ村上流の面積は0.05km²ほどの小さな氷河湖だという(資料9)。この氷河湖決壊洪水で、学校1棟、保健所1棟、ホテル5軒、家7軒を含む14軒の建物が破壊されたが、子供40人を含む135人が避難するとともに、ほとんどの住民はナムチェで開かれるバザールに出かけていたので、幸いなことに、人命被害はなかった。

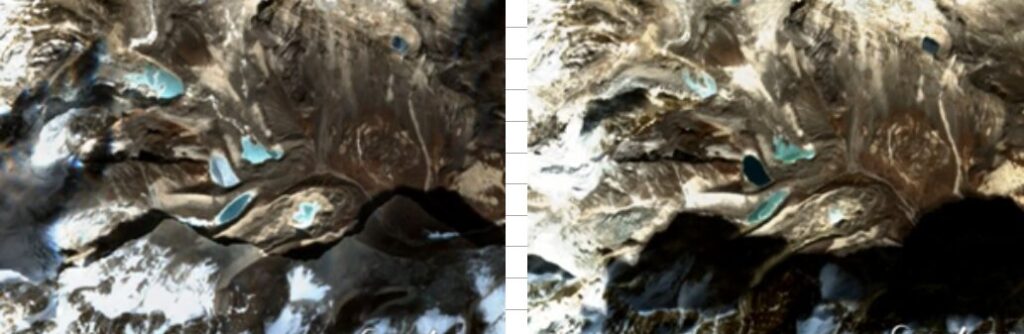

Wikipedia The Free EncyclopediaとICIMOD (International Centre for Integrated Mountain Development)の報告(資料9)によると、タメ村を襲った壊滅的な洪水は、チヤンボ氷河湖の決壊洪水が原因だった。タメの上流にはいくつかの氷河湖があり、ICIMODが欧州宇宙機関のコペルニクス地球観測プログラムから入手した2017年以前の同地域の衛星画像によると、これらの湖の大きさが常に変化していることを示している。ICIMODの研究者は、そのうちのいくつかは頻繁に拡大・縮小し、決壊しやすいと指摘している(写真7;資料9)。

資料9

緊急報告1―2024/08/16タメ村上流の氷河湖決壊洪水―

https://glacierworld.net/home/glof-thame-2024aug/

緊急報告2―2024/08/16タメ村上流の氷河湖決壊洪水―

https://glacierworld.net/home/thame-glof2024-02/

緊急報告3―2024/08/16タメ村上流の氷河湖決壊洪水―

https://glacierworld.net/home/thame-glof-2024-03/

緊急報告4―“Tenzing Chogyalさんが“linkedin”の“On Thin Ice”で語る”―

https://glacierworld.net/home/thame-glof2024-04/

B-2) バルン谷の氷河湖決壊洪水

東ネパール・ヒマラヤのマカルー峰(8463m)南のバルン谷で2017/04/20に発生したと報告された氷河湖決壊洪水は、バルン氷河下流部の末端モレーンから続く白色の流水跡と解釈した流紋状の地形(写真8左の黄色点線内の白矢印)の特徴から、今回の災害は氷河湖決壊洪水ではなく、バルン氷河上の池などの水が越流してきた、いわば鉄砲水のような洪水現象(flash flood)であると報告(資料10)したが、鉄砲水の発生源は画像が不鮮明なため特定できないでいた。そこで、画像取得日2021/11/29のグーグルアース画像(写真8右)を見ると、前述の「バルン氷河下流部の末端モレーンから続く白色の流水跡と解釈した流紋状の地形」の上部地域に湖(写真8右の赤矢印)がはっきりと写っているので、この氷河湖が決壊して洪水を引き起こしたことが分かった。

写真8 (左)東ネパール・ヒマラヤのマカルー峰南のバルン谷の画像取得日が2015/05/13を示すグーグル・アース画像と2017/05/08のSentinel2画像の合成画像。(右)画像取得日2021/11/29の画像には洪水を引き起こした湖(赤矢印)がはっきりと認められる。

バルン谷の災害では「Millions property damaged due to GLOF」と報告されているような被害が出ているとともに、災害現場がマカルー峰登山のベ-スキャンプ(資料10のグーグルアースはおもしろい!のマカルー画像参照)近くにあるので、災害防止のためにもフィールド調査が必要になるであろう。

資料10

バルンGLOFについての緊急報告

https://glacierworld.net/travel/nepal-travel/2017-2/barung-glacier/

バルンGLOFについての緊急報告2

https://glacierworld.net/travel/nepal-travel/2017-2/barun-report2/

バルンGLOFについての緊急報告3

https://glacierworld.net/travel/nepal-travel/2017-2/12-barunreport3/

グーグルアースはおもしろい!

https://glacierworld.net/home/play-with-google-earth/

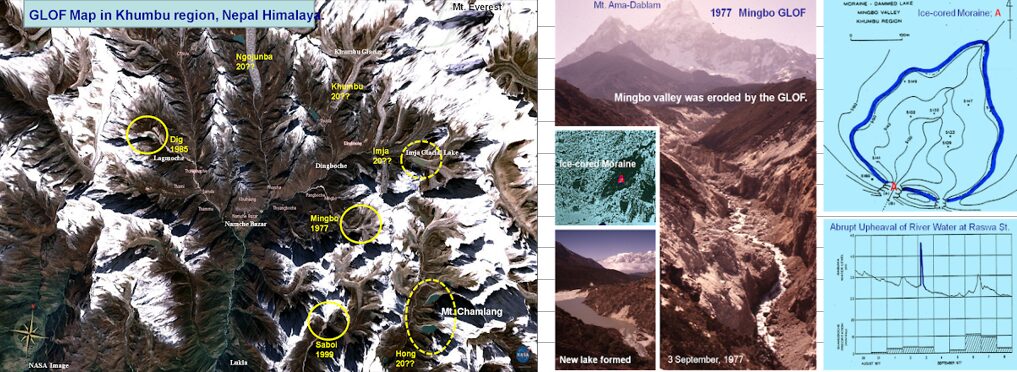

B-3) クンブ地域の氷河湖決壊洪水

ネパールで氷河湖決壊洪水を発生しているのが報告されているのは、1977年のミンボー氷河湖、1985年のラグモチェ(ディグ)氷河湖、1998年のサバイ氷河湖、および2003、05,09年のガプチェ氷河湖で、いずれも長さ1km以内、堰きとめているモレーンは小規模である(資料11;写真9右)。東ネパール・クンブ地域で調査中だった1977年9月3日、ドゥドゥ・コシ川流域のミンボ谷上流域から氷河湖決壊洪水が発生した。この洪水による浸食された地形をたどって、アマダブラム峰(6814m)南面の空の氷河湖にたどりつき、湖を堰きとめていたIce-Cored Moraine (氷塊を含む氷河モレーン堆積物;写真9右の左中)は幅30mで、末端モレーンが2か所で決壊し、氷河湖決壊洪水が発生したことをつきとめた(写真9右)。決壊した氷河湖の大きさは、長さ300m、幅200m、深さ30m(写真9右の右上)。この氷河湖決壊洪水で、ドゥドゥ・コシ(川)のラスワ水文観測所の水位が1mほど上昇する(写真9右の右下)とともに、ミンボー谷の土砂がイムジャ川を堰きとめたので、パンボチェ村周辺には一時的に湖が出現した(写真9右の左下)。

資料11

Glacier Lake Outburst Flood (GLOF)

https://glacierworld.net/regional-resarch/himalaya/glof/glof02/

Nepal case study : Catastrophic Floods

https://glacierworld.net/regional-resarch/himalaya/glacier/glacier03/

小規模氷河湖の決壊洪水

https://glacierworld.net/regional-resarch/himalaya/himalayan-other/nepal-himalaya-ecological-change/

氷河湖決壊洪水を起こすと洪水流が谷を浸食するので、それによって形成された新しい浸食地形が人工衛星写真でもはっきりと分かる(写真9左)。人工衛星の画像には、ミンボー谷にも、また1985年にはナムチェ・バザールの西側にあるディグ・ツォ(湖)が決壊した川筋沿いの白い浸食地形が現れている。さらに1998年に、ルクラの東側にあるヒンク谷でも氷河湖決壊洪水が起こり、やはり谷筋に白い太い線として現れ、人工衛星での画像でもはっきり読み取れる。これらの三つの氷河湖決壊洪水を起こした湖はみな比較的小さな1キロ未満の小規模の氷河湖である。当時問題になっていたのは、クンブ地域のイムジャ氷河湖とかロールワリン・ヒマールのツォ・ロルパ氷河湖で、サイズが数キロぐらいある大きな氷河湖だったので、これらが決壊したら非常に危ないということが課題になっていた。

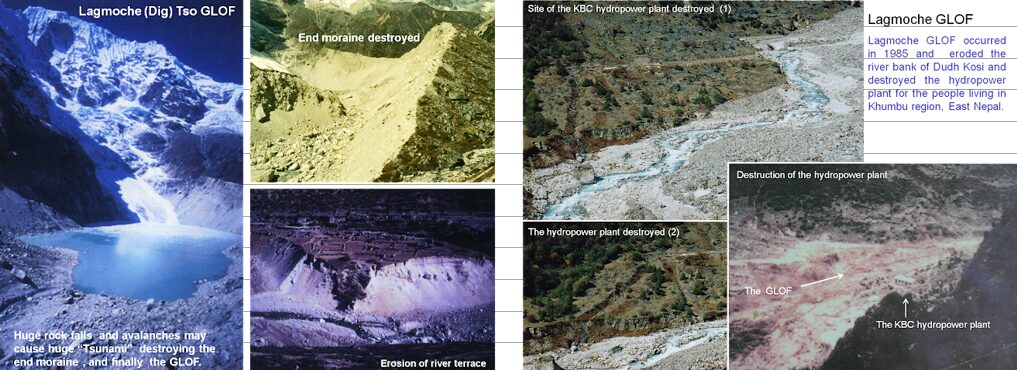

ところが、大きな氷河湖は決壊しておらず、現実的には小さな氷河湖が10年に1回ぐらいの割合で決壊し、氷河湖決壊洪水を起こしている。ナムチェ・バザールの西側にあるラグモチェ(ディグ・ソォ)湖は1985年に氷河湖決壊洪水を起こした(写真10)。氷河湖の上流部には比高が大きい岩壁があり、落石や、場合によっては雪崩が氷河湖を直撃する地形になっているので、落石や雪崩が落ちてくると、一種の津波が発生し、その津波がモレーンを破壊した(写真10左の左上)可能性がある。この氷河湖決壊洪水では、川沿いの村が浸食されるとともに(写真10左の右下)、下流の発電所も壊された(写真10左)。せき止めていた末端モレーン中の氷塊が温暖化で解け、モレーンの強度が弱くなっているところへ、雪崩や土砂崩れなどが氷河湖を直接襲うと大波を発生させ、氷河湖をせき止めているモレーンを破壊することによって氷河湖決壊洪水が発生する(写真10左)、と考えている。

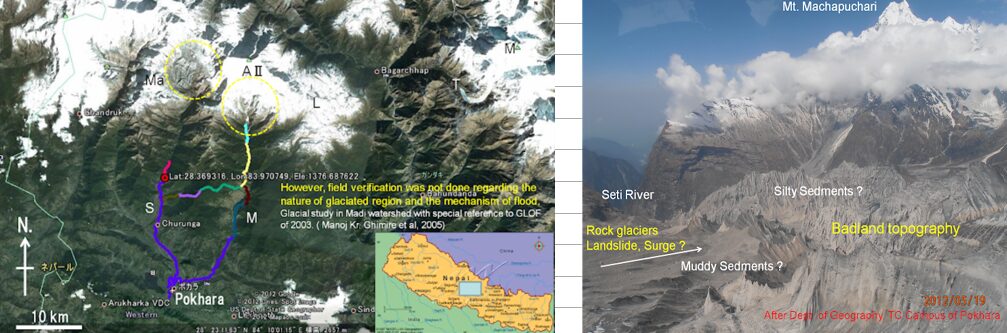

B-4) セティ川洪水とマディ川氷河湖決壊洪水

B-4-1) セティ川洪水

ポカラに滞在中だった2013年5月5日に発生したセティ川(写真11のS)洪水の発生によって、セティ川沿いの村々は泥質の洪水流でうずめつくされ、13人が死亡、50人以上が行方不明と報告された。当初の洪水は泥流状態で、その後10日間、従来のいわゆるグレーシャー・ミルクの流況を取り戻すことはなかったことが、この洪水の基本的な性格を物語る。泥質の物質を流出させた大規模な地滑り現象はまさにセティ川上流のバッドランド地形上部の黒褐色の地層部分で起こっているので、このモレーン堆積物を押し出すとともに、融水や豪雨によって、まずは上部の黒褐色泥質部分がより多く浸食されて流出した可能性が高い。

セティ川最上流部の崩壊地形がつくるバッドランド地形の下部には水平からやや傾いた堆積層構造(粘土質の湖成堆積物)が読み取れる灰色の地層があり、その上部には黒褐色の地層(モレーン堆積物)を認めることができる。泥質の物質を流出させた大規模な地滑り現象はまさにバッドランド上部の黒褐色の地層部分で起こっているので、このモレーン堆積物を押し出すとともに、豪雨なよって、まずは上部の黒褐色泥質部分がより多く浸食されて流出してくれば、下流のポカラ周辺で観察された泥質の洪水流を説明できる。当初の泥質流は約10日ほど経つと、粘土質の濃い水流へ変化したことから、洪水後期には先のバッドランド地形下部の広大な粘土質の湖成堆積物がより多く流出してきたため、と解釈できる。さらに5ヶ月後の10月には、セティ川は元のグレイシャー・ミルクの清流にもどっていた(資料12)。

B-4-2) マディ川氷河湖洪水

マディ川(写真11左のM)上流のカプチェ氷河(写真3右)の特徴は、アンナプルナⅡとラムジュン・ヒマールの峰々に囲まれた高度約7000mの氷河から崩壊したデブリが直接氷河の上部に堆積し、氷河を涵養している(写真3の右と写真11の右)ことである。温暖化の進行とともに氷河や岩壁の崩壊が進む可能性は大いにあるので、マディ川の氷河湖決壊洪水は多発するのではないか、と危惧される。カプチェ氷河末端の高度は、これまでネパール・ヒマラヤで知られている最低位置の約2500mである。地元の村民によれば、15年前には氷河湖はなく、2003年と2005年および2009年に氷河湖決壊洪水が発生した、と言っていることから考えると、2000年前後からカプチェ氷河の末端部が融解し、氷河湖が形成されたこと、また高度7000m周辺の氷河の大崩壊が起これば、直接氷河湖に達し、大(津)波を発生させ、氷河湖決壊洪水をひきおこす要因になるであろうことが推察できる。上流部に急峻な崖地形があるガプチェ氷河湖の決壊洪水はクンブ地域のラグモチェ(ディグ)氷河湖決壊洪水とも共通する要因があり、温暖化の進行とともに、氷河や岩壁の崩壊が進む可能性は大いにあるので、氷河湖決壊洪水が多発するのではないか、と危惧される(資料12)。

資料12

セティ川洪水とマディ川氷河湖洪水

https://glacierworld.net/regional-resarch/himalaya/glof/glof03/

マディ川氷河湖洪水

https://glacierworld.net/regional-resarch/himalaya/glof/glof04/

セティ川洪水

https://glacierworld.net/regional-resarch/himalaya/glof/5-セティ川洪水/

C) 氷河変動

1995年のポスト・モンスーン、ネパールはクンブ地域の氷河調査に参加し、かつて長期滞在したギャジョ氷河に17年ぶりに再会することができたのであるが、そこで、おもしろい発見をするとは思ってもいなかった。というのは、1970年代にはいわゆる典型的なカール氷河で、前進と後退を繰り返す動的平衡状態だったギャジョ氷河(写真12左の上と写真12中の左)が、消耗しきって、雪渓化してしまっている(写真12左の下と写真12中の右)のを見つけたからである。そもそも、氷河と雪渓間の相変化を、一生の内に体験できるものとは思ってもいなかったからである。ギャジョ氷河の縮小化はその後も続き、2009年には末端部に氷河湖が拡大し、1995年に2つに分離した上流の氷体はさらに小さくなり、かつての氷河の雪渓化が進んでいた(資料13;写真12右)。今後も温暖化による氷河の縮小が進めば、今世紀中ごろにはギャジョ氷河は消滅すると思われる。

写真12 (左)上は1970年、下は2009年のギャジョ氷河;(中)1970年の氷河表面は2009年には30mほど融解していた。;(右)1970と95と2009年のギャジョ氷河の変化(氷河の縮小化が進み、2009年には氷河湖が出現した

資料13

Fluctuations of glaciers from 1970 to 1978 in the Khumbu Himal, East Nepal. 1980, J. of the Japanese Society of Snow and Ice, Vol. 41, Special Issue, 71-81.

Recent fluctuations of glaciers in the eastern part of Nepal Himalayas. 1981, Sea Level, Ice and Climatic Change, IAHS, 131, 21-29.

氷河群の時空間構造-生態学的氷河学の視点から-

https://glacierworld.net/regional-resarch/himalaya/glacier/glacier02/

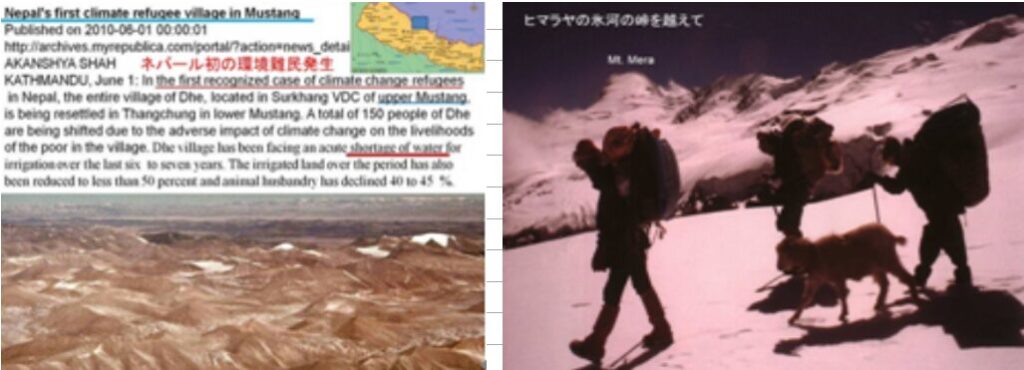

D) 環境難民

ネパールで初めて環境(気候)難民が発生したということが2010年6月1日に報告(写真13の左;資料14)された記事を見ても、温暖化の影響はヒマラヤ高地の住民に大きな影響をすでに現れている。その記事は次のように記されていた。「Kathmandu, June 1: In the first recognized case of climate change refugees in Nepal, the entire village in Surkhang VDC of upper Mustang, is being resettled in Thangchung in lower Mustang. A total of 150 people of Dhe are being shifted due to the adverse impact of climate change on the livelihoods of the poor in the village. Dhe village has been facing an acute shortage of water for irrigation over the last six to seven years. The irrigated land over the period has also been reduced to less than 50 % and animal husbandary has declined 40 to45 %.」 (グーグルBardによる翻訳;カトマンズ 6月1日:ネパールのムスタン地区上部のSurkhang VDCにあるDhe村全体が、同地区下部のThangchungに移住することになりました。気候変動による村の貧困層への悪影響により、合計150人が移住を余儀なくされています。Dhe村は過去6~7年にわたり、深刻な灌漑用水不足に直面してきました。この期間に灌漑可能な土地は50%以下に減少し、畜産業も40~45%減少しました)。環境難民が発生した場所は、ネパール中央のカリガンダキ川流域最北のムスタンという地域で、チベットに近いところ。氷河が解け、水資源が無くなってしまった(写真13左の下)ので農業を営むことができない。そこで村を去り、水が得られる下流の地域に移動せざるを得なくなった。現在はこのような民族移動が起こる時代で、さらに温暖化が進行すると、ヒマラヤ地域の多くの村々に環境難民が発生してしまうのではないかと心配される。

一つの流域から他の流域へ氷河調査をする場合は、峠にかかる氷河を越えなくてはならないが、ヒマラヤの場合は地形が急峻な崖があるので、急な地形を緩やかな氷河が覆うと比較的容易に峠を越えることができる(写真13右)。実際の民族移動というものは家族全員、老人や子供、家畜までものが越えなければならないので、ヒマラヤの峠に緩やかな氷河が掛かっているということは民族移動の完成にとって重要な条件になると考えている。

資料14

Nepal`s first climate refugee village in Mustang

Myrepublica 2010/06/01

https://archives.myrepublica.com/portal/?action=news_details&news_id=19341

ネパール・ヒマラヤの環境変化

https://glacierworld.net/regional-resarch/himalaya/himalayan-other/nepal-himalaya-ecological-change/

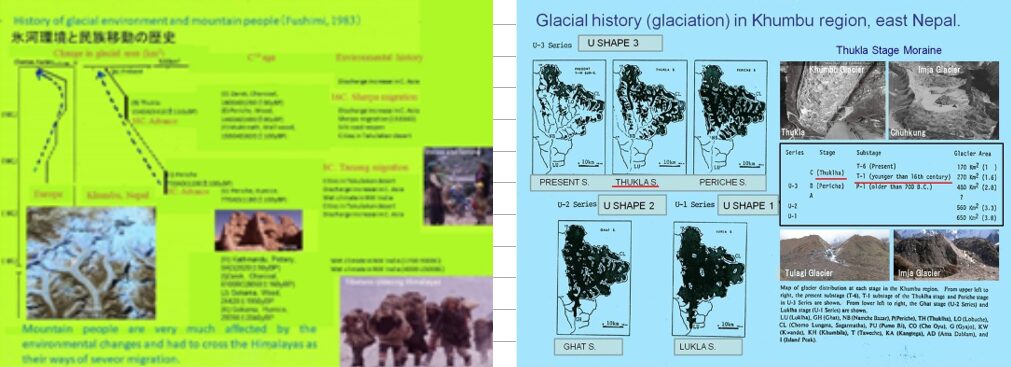

シェルパ民族は1533年にチベットからチョ・オューの西側にあるナンパ・ラ(写真14左の左下)を越えてクンブ地域に移動してきたということが報告されている(資料15;写真14左の右上)。当時シルクロード周辺、中央アジアでは多くの洪水が発生しているという記述があるので、そのことが移動の原因になったのか、シェルパの人達がチベット東部の故郷を離れてクンブに移動した16世紀には、クンブ地域の氷河調査結果では、氷河が前進した時があり(写真14左の左上)、移動ルートのナンパ・ラ(峠)には緩やかに氷河がかかっていた、と考えられる。さらにさかのぼる8世紀には、タマン民族がチベットから移動して来た当時は、やはり氷河の前進が見られ(写真14左の左中)、ヒマラヤの急な壁を緩やかに氷河が覆った時代に、タマンの人達も民族移動を完成させたということが推察される。

現在の氷河面積は170平方キロである。シェルパ民族が移動してきた16世紀、クンブ氷河はトクラまで達した時代で、氷河面積は現在の1.6倍、タマンの人達の8世紀という民族移動期は現在の氷河面積の2.8倍だった(写真14右の右中)。クンブ地域でもっとも拡大していた時期には、氷河がルクラまで達していたと解釈している(写真14右)。この最大拡大時は現在の氷河の面積に比べて3.8倍(写真14右の右中)である。最大拡大期から現在に向かって氷河は全体的に縮小しているが、縮小傾向中にも間欠的に氷河が前進・拡大する時期が発生する。そのような前進・拡大時に、ヒマラヤの急な崖を緩やかな氷河が覆うことによって、民族移動が完成した、と考えている。

資料15

ネパール・ヒマラヤの環境変化

https://glacierworld.net/regional-resarch/himalaya/himalayan-other/nepal-himalaya-ecological-change/

4) おわりにー河川環境変化や氷河変動と環境難民問題―

ぼくはネパールに滞在してこれまで三つの災害、すなわち1977年のアマダブラムの南側のミンボー氷河湖の決壊洪水(資料11)、2013年のポカラのセティ川洪水(資料12)、および2015年のネパール地震(資料16)を経験した。特に地球温暖化で氷河が解け、湖が拡大している現在は水が豊富な時代のように思われるが、やがては氷河が解け去ると、水資源の欠乏の時代を迎えることは環境難民の発生で火を見るよりも明らかと思われる。チベットの中央部の湖がアラル海のように縮小化をたどり、水資源の欠乏期を迎えていることは、水流が途絶える断流現象の中国の黄河中流域にもすでに現れている。

ヒマラヤでは氷河が地球温暖化で解け、湖が拡大し、時として洪水が起こっているので、現在は水資源が豊富な時代のように一見思われるが、温暖化の進行によって氷河が解け去るような大きな環境変化を迎えており、やがては水資源の欠乏の時代が来るであろう。ネパール・ヒマラヤ山地で環境難民が発生しているのは、そのような環境変化の将来を示す象徴的な出来事としてとらえることができる。すると、ヒマラヤの氷河地域を起源にする揚子江、メコン川、ガンジス川、インダス川もやがては水資源の欠乏期を迎えることが心配される。ヒマラヤを起源とする川の水量が減るとともに、温暖化で世界の氷河の融解と海水温の上昇で、海水(塩水)が増え、海水位が上昇すると、水位低下したアジアの大きな川の河口部には海からの塩水が侵入してくるとともに、地下水にも海水が入り込み、アジアの大河川の河口域では淡水資源が乏しくなるであろう。しかも、南アジアの大河川の河口地域は人口増加の激しい地域だから、億単位の人達の淡水の水資源がなくなり、水資源を求める深刻な環境難民問題が発生することが危惧される。ネパールの氷河地域で環境難民がすでに発生し始めているのは、ヒマラヤ地域に起源をもつアジアの大河川の河口地域に起こる環境変化の将来を予告しているとも解釈できる。米航空宇宙局(NASA)の予想では、「南太平洋のツバルの平均標高は海抜わずか2メートル。この30年間で海面は15センチ上昇しており、これは世界平均の1.5倍に相当する。ツバルの全住民の60%が生活するフナフティ環礁の場所によっては20メートルの幅しかない細長い土地に、いくつかの村がしがみついているので、2050年にはこの環礁の半分が、毎日の満潮時に海面下に没する。その頃のツバルでは海面上昇が1メートル、最悪の場合はその2倍にも達し、フナフティ環礁の90%が海面下に沈む。海面上昇の問題は、ツバルという国家の存亡にかかわる脅威」(資料17)になっているとの深刻な状況が報告されている。そのため、ツバルをはじめ海面上昇問題をかかえる南太平洋諸国は地球温暖化防止を強く訴えている。

Dongmei Feng と Colin J. Gleason両氏(資料1)が「アフリカのコンゴ川や中国の長江、南米のラプラタ川などの河川の下流域では流量が減少し、上流域の山岳地域の河川では流量が増加し、洪水頻度や侵食作用が増加している」と報告しているが、ネパール・ヒマラヤの河川環境の変化からみると、氷河湖の拡大と決壊洪水による流量増大の現在にあっても、すでに氷河が解け去り、水資源の欠乏期を迎え、環境難民が発生していることは、流量増大期を過ぎ、将来は水資源の縮小期になることを示唆する。この悲観的な将来予測は、化石燃料の「掘って彫って掘りまくれ」やパリ協定からの再離脱などの温暖化防止に逆行する「アメリカ・ファースト」政策を強行するトランプ大統領の再登場(資料18)でますます現実的になってきている。我々人類は自分中心(利己)的に「行くところまで行ってしまう」性があり、ウクライナやパレスティナの現状や世界的な紛争の歴史にもみられるように、また地球温暖化の転換点である1.5度の平均気温上昇が現実化しつつある現状なので、気づいた時にはすでに転換点である帰還不能地点を過ぎ、最悪状態へ突っ走ってしまうことが危惧される。

資料16

ネパール地震(1)当日から5日目

https://glacierworld.net/travel/nepal-travel/nepal2015/nepal2015_07earthquake/

ネパール地震(2) ポカラ紀行(写真速報)

https://glacierworld.net/travel/nepal-travel/nepal2015/nepal2015_08earrthquake-pokhara/

ネパール地震(3)ポカラからカトマンズにもどりて(写真速報)

https://glacierworld.net/travel/nepal-travel/nepal2015/nepal2015_09earthquake-pokhara-kathmandu/

ネパール地震(4)ヌワコット王宮へ(写真速報)

https://glacierworld.net/travel/nepal-travel/nepal2015/nepal2015_10earthquake-nuwakot/

2015ネパール地震(5)サンクーで考えた。

https://glacierworld.net/travel/nepal-travel/nepal2015/nepal2015_14earthauake04-sankhu/

ヒマラヤ地震博物館とヒマラヤ災害情報センター

https://glacierworld.net/travel/nepal-travel/nepal2016/nepal2016_02himalayan-earthquake-museun/

ネパール地震の経験から-ヒマラヤ地震博物館構想-

https://glacierworld.net/travel/nepal-travel/nepal2016/nepal2014_03himalayan-earthquake-museun/

資料17

領土沈んでも国として存続を、水没危機のツバルが国際社会にアピール

2024/09/27

https://jp.reuters.com/world/environment/markets/global-markets/SJ73X5VZZFPP5I4U2JH5VYXPS4-2024-09-27/

資料18

「またトラ」と地球環境

https://glacierworld.net/home/trump-and-global-environment/

またトラ(2)―またトラからまだ*トラへの期待をこめてー

https://glacierworld.net/trump-again-agenda2/

またトラ(3)-トランプ氏の復帰直後の大統領令―

https://glacierworld.net/home/trump-again-vol3/

ネパールで環境難民がすでに発生し始めているのは、ヒマラヤ地域に起源をもつアジアの大河川の下流地域の環境変化の将来を予告しているものと解釈できるのではないか。そのような悲観的な将来を改善するために、地球温暖化の進行をくい止めることがますます重要になるのだが、トランプ氏のような自分中心(利己)的に染まっていない若者たちには希望を託することができるかもしれぬと考えて、下記のネパールのポカラにある国際山岳博物館の学芸員(写真15左)やカトマンズ大学の講義(写真15右)の活動を通じて、ヒマラヤの環境課題の実態を紹介しながら、ネパールの若者たちとヒマラヤの環境課題について、Dongmei Feng と Colin J. Gleason両氏も指摘する地球温暖化の影響とともに、ネパールでも急速に進む人為的な開発計画の功罪についても話し合いを行うとともに、そのためヒマラヤを中心にしたデータベースを作成し、誰もが利用できるようにしている。

記

A) 国際山岳博物館の学芸員

ポカラにある国際山岳博物館の学芸員を2008~2010年に勤めたが、そもそものかかわりは、1974年に山岳博物館構想(資料19)を練り、当時のネパール国王の義兄のクマール・カドカ殿下に相談したことであった。山岳博物館構想の提案から30年後の2004年に設立されたポカラの国際山岳博物館にJICAのシニアボランティアとして2年間勤めることができた。

資料19

宮地隆二さん-山岳博物館ことはじめ-

https://glacierworld.net/travel/recollection/miyaji-ryuji/

安藤さんの事業集大成は「国際山岳博物館」

https://glacierworld.net/travel/aach-memorandum/aach10-andoh/

ネパール・ポカラの国際山岳博物館の展示概要

https://hyougaosasoi.blogspot.com/2013/06/blog-post.html

B) カトマンズ大学の講義

大地震が起こった2015年はカトマンズ大学の客員教授として修士課程の学生たちにネパール・ヒマラヤの環境変動について講義をはじめ、2017年まで3年間にわたり講義を行った(資料20)。カトマンズ大学の講義の主なテーマは、1965年以来半世紀にわたる調査結果に基づいた「ネパール・ヒマラヤの環境変化と課題」で、これまで撮りためた36,664枚の写真データベース(資料8)を利用して、ヒマラヤの環境課題の実態を学生たちに理解してもらうよう努めた。講義はOpen Lectureで、学生はじめ誰もが、ホームページ(資料20)で講義の内容を見ることができるようにした。紙資料は使わず、レポート提出や講義の質疑・コメントなどはホームページで行う。毎年3ヶ月の講義は、月・水・金の3回、午前中2時間で、全部で各年70時間ほどであった。

資料20

Kathmandu University Lecture―Environmental Changes of the Nepal Himalaya―

https://environmentalchangesofthenepalhimalaya.weebly.com/

カトマンズ大学の講義報告

https://glacierworld.net/travel/nepal-travel/nepal2015/nepal2015_12ku-lecture/

最終講義の報告

https://glacierworld.net/travel/nepal-travel/nepal2016/nepal2016_08final-from-ku/

カトマンズ大学での講義の思い出(1)

https://glacierworld.net/travel/recollection/memory-for-ktm-university-lecture/

カトマンズ大学での講義の思い出(2)

https://glacierworld.net/travel/recollection/memory-of-kathmandu-university2/

C) データベース

ヒマラヤを中心にしたデータベース「氷河の世界」は干場悟氏に整備していただき、自由に利用できる(資料21)。データベースに収められた写真資料(資料8)は、Nepal_A(1965年から2005年までに行った13回のネパール・ヒマラヤ地質・氷河調査時に撮影したカラー・スライドと白黒写真で、いわゆるデジカメ以前の写真合計10,029画像)とNepal_B(2008年から2017年まで行った10回のネパール・ヒマラヤ地質・氷河調査およびカトマンズ大学講義の際に撮影したデジカメ写真で、写真合計は26,635枚)である。

資料21

氷河の世界

https://glacierworld.net/

ぼくのデータベース「氷河の世界」

https://glacierworld.net/home/my-database/